2020年10月28日

ハンナ・アーレントは、ずっと怖かった。本心を射ぬくような、見透かすような、あの表情が。だが最近、仕事の参考で『暴力について――共和国の危機』(みすず書房)を開く機会があった。惹き込まれた。現在の内外の「危機」を予言したかのような箇所さえある。

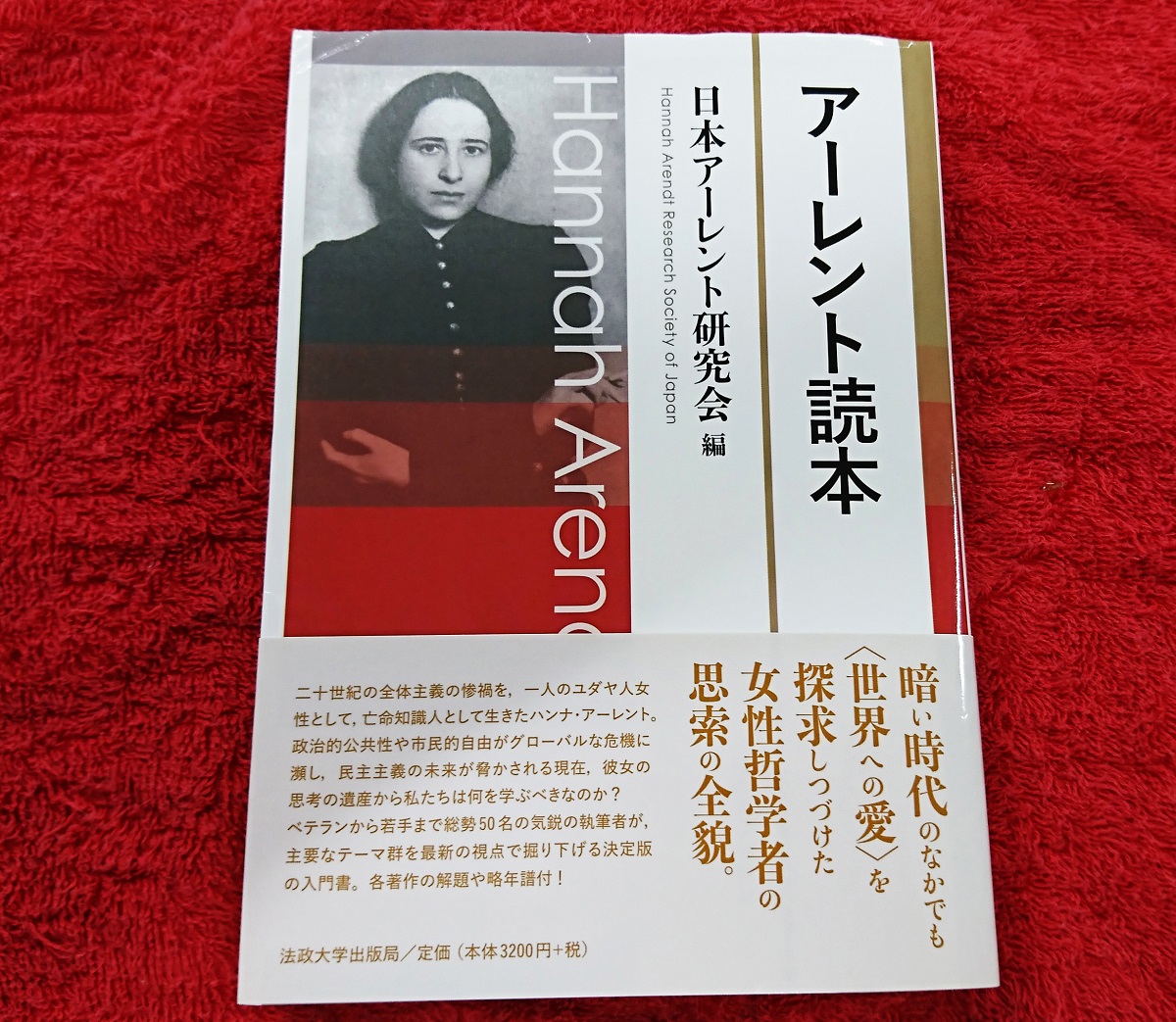

編集担当者・郷間雅俊さん自身の手になる美しい装丁。写真は1933年、満27歳。〈この年から、五一年にアメリカで市民権を取得するまでの一八年間にわたる「無国籍者」としての生活が始まる〉(本書〈略年譜〉より)=筆者提供

編集担当者・郷間雅俊さん自身の手になる美しい装丁。写真は1933年、満27歳。〈この年から、五一年にアメリカで市民権を取得するまでの一八年間にわたる「無国籍者」としての生活が始まる〉(本書〈略年譜〉より)=筆者提供この『読本』は本来、研究志望者が対象かもしれないが、親しみやすい。まず、「序」がとてもよい(執筆は編集委員・三浦隆宏氏)。構成が明瞭に、出版の背景が快活に、伝わる。しかも、4歳のご子息が打ち合わせに同席した話題があり、刊行までに〈新たに父となり、母となった者〉が執筆陣に複数いる、と続く。これ、ただの楽屋噺ではない。かかわった人々が、いわば≪活動的な生≫のまっ只中にあるという証なのである。

ハンナ・アーレント Natata/Shutterstock.com

ハンナ・アーレント Natata/Shutterstock.com全体は4部から成る。第Ⅰ部〈アーレントにおける基本概念〉(15項目)、第Ⅱ部〈現代世界におけるアーレント〉(15項目)、第Ⅲ部〈各国における受容〉(4項目)、第Ⅳ部〈著作解題〉(21項目)だ。各部の諸論考の間に計12個のコラム、巻末には略年譜と索引。

もし予備知識が(自分同様に)乏しければ、目についたコラムから読んでみるのもよい。例えば、ベンヤミンについて細見和之氏が、スピノザについて國分功一郎氏が、アーレントのかかわりや関心について述べている。さすが、2人とも(自著同様に)惹きつける。

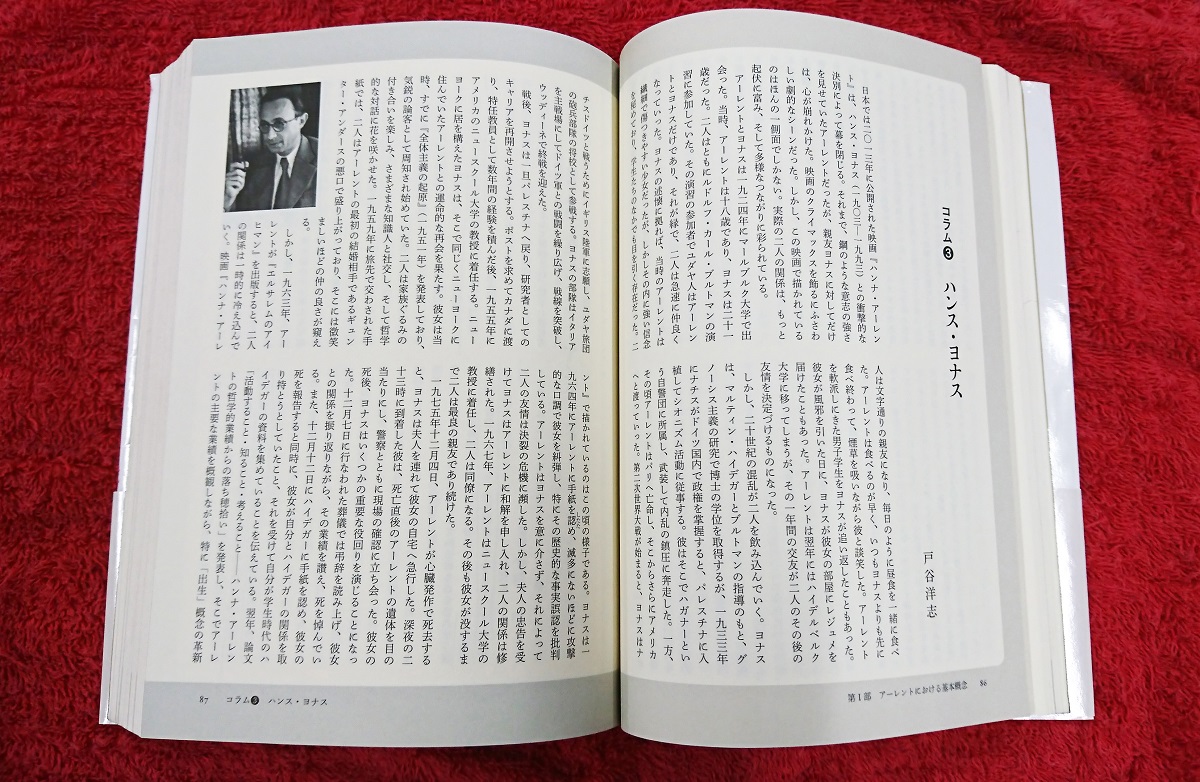

惹きつけるコラムの1つ。映画『ハンナ・アーレント』は、アイヒマン裁判をめぐる彼女の主張に親友ヨナスが憤り、ドイツでの学生時代以来40年に及ぶ友情が崩壊する幕切れだった。その先の「真実」が語られている(執筆は戸谷洋志氏)=筆者提供

惹きつけるコラムの1つ。映画『ハンナ・アーレント』は、アイヒマン裁判をめぐる彼女の主張に親友ヨナスが憤り、ドイツでの学生時代以来40年に及ぶ友情が崩壊する幕切れだった。その先の「真実」が語られている(執筆は戸谷洋志氏)=筆者提供もちろん、「核」と思われる〈基本概念〉からじっくり読み進むのもよい。なんと〈1 愛〉で始まり〈15 世界〉で締め括られる。美しい。その間、〈3 全体主義〉(牧野雅彦氏)の直後にハイデガー(!)、ヤスパースのコラムが、〈8 公と私〉(川崎修氏)の後にヨナス(生涯の友)、アンダース(最初の夫)、ベンヤミン(その遺稿出版にアーレントは腐心した)のコラムが続く。呼吸を心得た、実に魅力的な構成だ。

もとより「愛」から「世界」へと至る道筋は、常に快適とはいかない。読者を厳しく冷徹に測るような哲学的論考も並ぶ。だが、最も注目されるはずのテーマ〈10 アイヒマン裁判〉の執筆が(「序」を書いた)三浦隆宏氏であるのは、一般読者には幸いだ。あの「悪の凡庸さ」の理解のため、この国の官僚の「決まり文句」にも言及しつつ、今日的な脅威として痛切に、かつ平明に説いている。

威厳溢れる人文系版元の代表格、法政大学出版局の刊行なのに、なぜかくも魅惑的な『読本』に仕上がったのか。お訪ねした編集担当の郷間雅俊さんは、静かに、知的に経緯を話された(経緯の一端は本書にも明記)。

編者「日本アーレント研究会」の発端は、一橋の大学院生だった女性2人の〈小さな会〉である。2003年から続いたこの会に、やがて〈全国各地の若手アーレント研究者らが分野を超えて集〉い、本書を編むような体制の組織となったのは、2018年のこと(だから、執筆者たちは比較的若い)。つまり、1975年に69歳で逝去した後の遺稿の刊行もふくめ、著作の大半が20世紀中に邦訳されていたのに、日本には最近まで、アーレントの「研究会」は無かったのである。意外というほかはない。

郷間さんの話では、2010年前後が研究の画期でもあったようだ。以後、一般書も増え、2013年公開の映画『ハンナ・アーレント』のヒットも重なり、研究者でない人たちにも認識が広がった。

映画『ハンナ・アーレント』(監督はマルガレーテ・フォン・トロッタ、主演はバルバラ・スコヴァ) 2012 Heimatfilm GmbH+Co KG, Amour Fou Luxembourg sarl, MACT Productions SA, Metro Communicationsl

映画『ハンナ・アーレント』(監督はマルガレーテ・フォン・トロッタ、主演はバルバラ・スコヴァ) 2012 Heimatfilm GmbH+Co KG, Amour Fou Luxembourg sarl, MACT Productions SA, Metro Communicationsl17年前〈小さな会〉を起こしたのは、阿部里加氏と小山花子氏。2人は、『読本』〈基本概念〉でそれぞれ〈1 愛〉と〈11 真理と嘘〉を執筆した。愛、真理と嘘……もちろん、平俗な道徳としてではない。前者は「哲学」の、後者は「政治」の文脈で、アーレントの思想が精緻に論じられている。

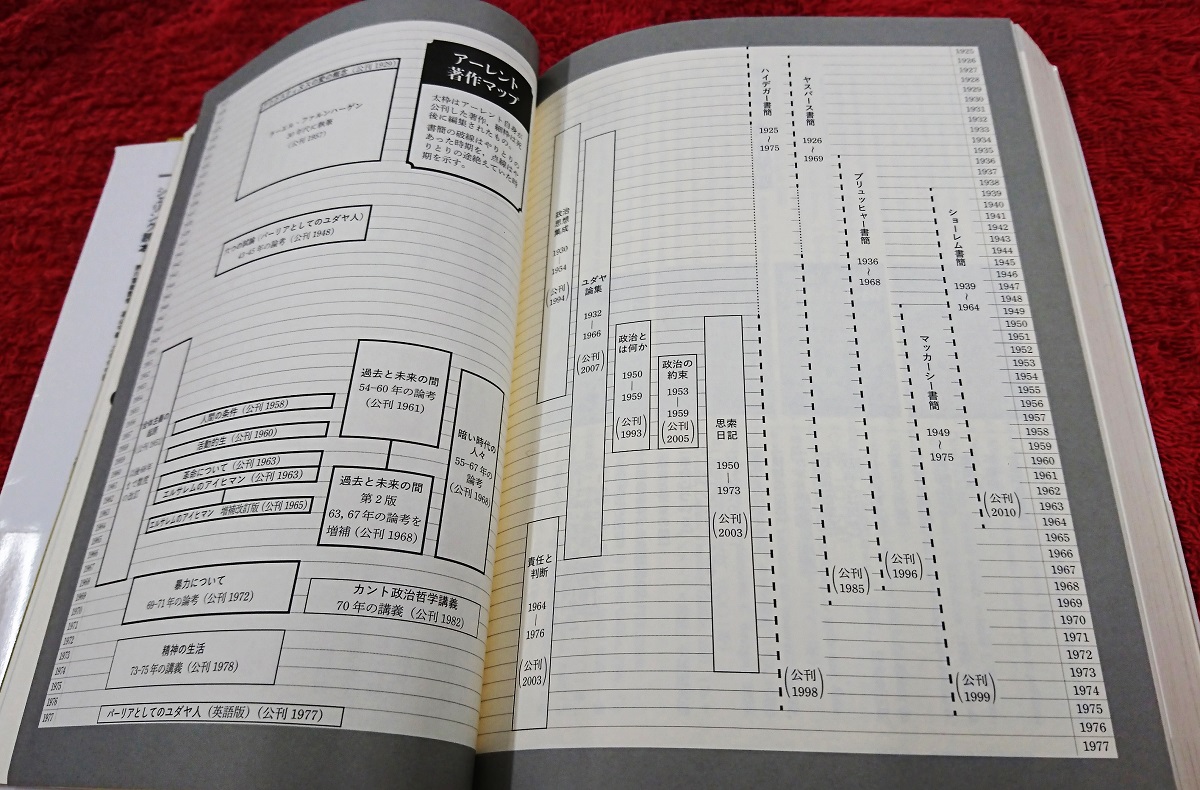

その阿部氏と、編集委員4氏(三浦隆宏、木村史人、渡名喜庸哲、百木漠)ほか数名が中心となり、意欲的な方針が企図されたらしい。その成果はまず、項目の念入りな選定と、有機的で効果的な配列に違いない(だからこそ、自分のような非研究者をも読者にさせた)。だが、読本を単なる論集ではなく「使えるガイド」にという認識の共有がなければ、例えば、既刊書を一望する〈著作マップ〉なんて発想は生まれなかったはずだ。生前の公刊か歿後の編集か、執筆が数年に渡る著作はその時期が、また、ハイデガーやヤスパースやブリュッヒャー(終生の夫)らとの往復書簡はその断絶も含む期間が、一目瞭然。主な会員が、70~80年代生まれ(90年代以降もいる!)ならではの〈マップ〉構想と実践だったのではないか。絶賛したい。

理解に大いに役立つ〈アーレント著作マップ〉。研究者には個別の著作同士の関係性や再確認に便利だろうし、入門読者にはまず全体の流れをつかむのに最適=筆者提供

理解に大いに役立つ〈アーレント著作マップ〉。研究者には個別の著作同士の関係性や再確認に便利だろうし、入門読者にはまず全体の流れをつかむのに最適=筆者提供ただ〈著作マップ〉で明示し切れない著作もある。これは別に年次、言語(英独)、邦訳の経緯、変更点が、端的に図表化されている。『全体主義の起原』(みすず書房)の解題だ(担当は石神真悠子氏、百木漠氏)。勉強になる。

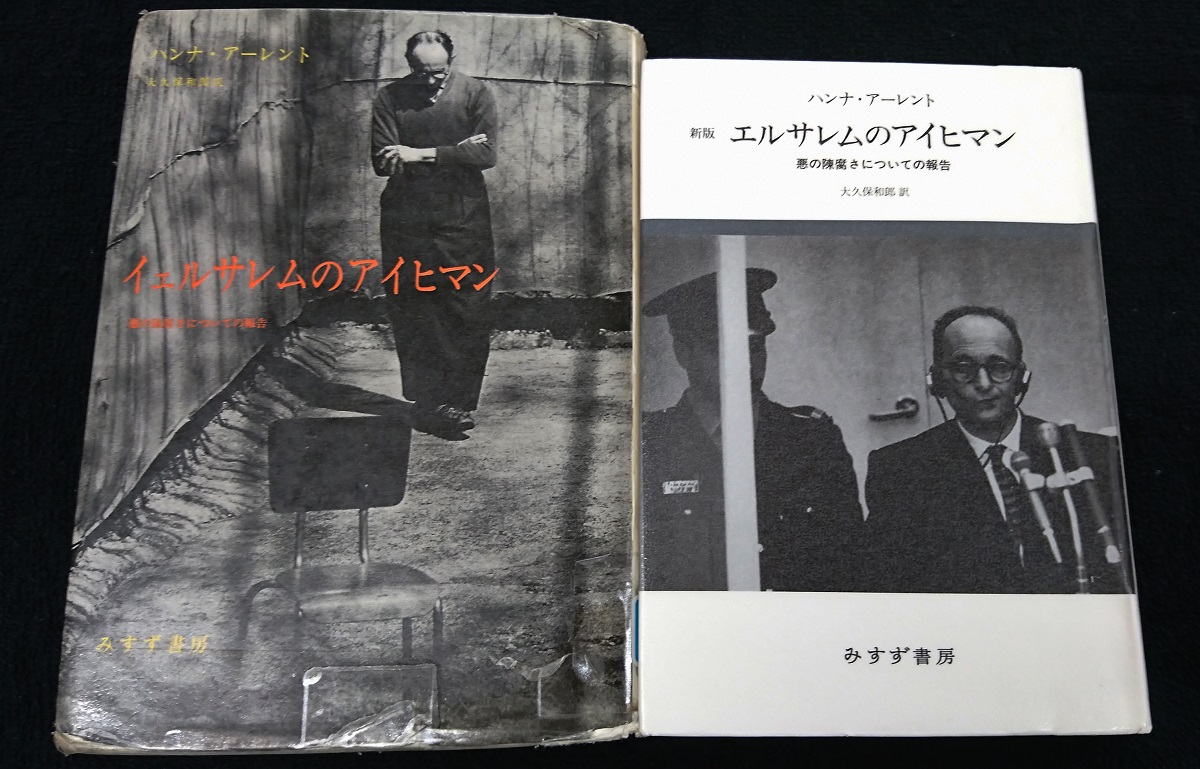

みすず書房の旧版『イェルサレムのアイヒマン――悪の陳腐さについての報告

』(左、初版は1969年。写真は1994年版)と、新版『エルサレムのアイヒマン』(2017年)。判型・体裁の変更だけでなく、旧版の大久保和郎訳を尊重しつつ、新版では山田正行氏(も『読本』の執筆者)が全面的な「補訂作業」を施し、新たな解説を加えた=筆者提供

みすず書房の旧版『イェルサレムのアイヒマン――悪の陳腐さについての報告

』(左、初版は1969年。写真は1994年版)と、新版『エルサレムのアイヒマン』(2017年)。判型・体裁の変更だけでなく、旧版の大久保和郎訳を尊重しつつ、新版では山田正行氏(も『読本』の執筆者)が全面的な「補訂作業」を施し、新たな解説を加えた=筆者提供ズバリ売れ行きを尋ねると、まず『アイヒマン』。続いて『全体主義の起原1(反ユダヤ主義)』、『同3(全体主義)』、『同2(帝国主義)』が、上位4点だという。『全体主義の起原』全3冊は、2017年9月、NHKのEテレ「100分de名著」で紹介されるのを視野に、A5並製の旧版の訳文を改め、解説も一新して四六上製の新版としたことが奏功した。同年、『アイヒマン』も同じくA5判の旧版(2段組!)の訳文を見直し、四六上製版(1段組)の新版として刊行、売り上げを伸ばした。社内の空気としては当初、旧版で実績が十分なこれらの新版化に躊躇もあった。だが、編集責任者の守田省吾社長が断固推進し、好結果につながった。

みすず書房刊行の主なアーレント著作。今後みすずからは、教え子だったE・ヤング=ブルーエルの浩瀚な伝記の新訳版(1999年に晶文社から出た翻訳とは別)も、刊行予定という=筆者提供

みすず書房刊行の主なアーレント著作。今後みすずからは、教え子だったE・ヤング=ブルーエルの浩瀚な伝記の新訳版(1999年に晶文社から出た翻訳とは別)も、刊行予定という=筆者提供

ハンナ・アーレントの生誕100年にあたる2006年、ドイツで発行された記念切手 zabanski/Shutterstock.com

ハンナ・アーレントの生誕100年にあたる2006年、ドイツで発行された記念切手 zabanski/Shutterstock.com英・独の両版を、『読本』〈著作解題〉は、すっきり説明してくれる。〈『人間の条件』で読んでよくわからないところを『活動的生』で読むことではっきりすることがあるが、逆の場合もあり……二つのテクストは相補的な関係〉(執筆は青木崇氏)。しかも、後者の訳業は、母語ドイツ語によるアーレントの思索がうねり回るような原著を解きほぐし、うねりに負けない伴走者の資格を読者に授け(日本翻訳文化賞も授かり)、好評を得た(手元のは7刷。みすずの売り上げは上記の4点につぐという)。その、名訳者森一郎氏が、『読本』〈基本概念〉の〈15 世界〉では、『活動的生』の労作を踏まえた、すこぶる衝撃的な≪アーレントの「世界」≫の案内者となっているのである(ぜひ『読本』に当たってみてください)。

みすずでの話で興味深かったのは、旧版『全体主義の起原』は多くの書店で「社会科学」の棚に置かれていたが、新版は「哲学・思想」に移ったということ(分類コードでは「政治‐含む国防軍事」)。営業的には両方で展開したい。だが、店内在庫照会がオンラインで瞬時に可能な時代でもある。難しい。

ここで、『読本』第Ⅱ部の、〈10 政治学〉の指摘がよぎる。なんと彼女の著作は〈政治科学的な研究とみなされていない〉。例えば〈全体主義論において、客観的な定義といえるものを見出すことは困難〉で、今日の政治科学研究との違いで際立つのは、彼女が〈因果関係の析出という目標自体に批判的なこと〉。もちろん、執筆の乙部延剛氏は、彼女を批判したいのではない。むしろ〈伝統的な政治思想を援用しつつも、それを独自の仕方で用いることで、新たな局面や事例を思考する手がかりとした〉彼女の、今なお褪せない意義を称揚するのだ。

法政大学出版局の『思索日記』(2017年新装版)。考え方の基礎をたどるための貴重な2冊。例えば、〈プラトンが考えた言葉と「ゆっくりと」対話が続けられ〉、そのうえで〈もはや何千年もの昔の理論ではなく、高度に現代的な問題のみ〉(訳者あとがき=青木隆嘉氏)が、綴られている=筆者提供

法政大学出版局の『思索日記』(2017年新装版)。考え方の基礎をたどるための貴重な2冊。例えば、〈プラトンが考えた言葉と「ゆっくりと」対話が続けられ〉、そのうえで〈もはや何千年もの昔の理論ではなく、高度に現代的な問題のみ〉(訳者あとがき=青木隆嘉氏)が、綴られている=筆者提供

法政大学出版局刊行のアーレント関連書(その一部)。『アーレント読本』の執筆者たちが書いた渾身の単著はもちろんのこと、海外のアーレント研究書もさかんに翻訳している=筆者提供

法政大学出版局刊行のアーレント関連書(その一部)。『アーレント読本』の執筆者たちが書いた渾身の単著はもちろんのこと、海外のアーレント研究書もさかんに翻訳している=筆者提供この一節は、矢野久美子氏が『ハンナ・アーレント――「戦争の世紀」を生きた政治哲学者』(中公新書)の中で引いている。矢野氏もまた、『読本』の執筆者だ。コラム〈物語り〉で矢野氏は、実に印象的な言葉を、訳出してくれた。〈円がその中心に結びつけられたままであるように、思考の営みが描く曲線は、事件に結びついていなければなりません〉。原文は、未邦訳の論考『Thinking without a Banister(手すりなき思考)』に収録とのこと。『読本』〈著作解題〉はこの表題を、〈アーレントが自身の思考の経験を表現したもの〉と説明する(執筆は田中直美氏)。なるほど、そのせいか『読本』の執筆者たちも、「手すりなき思考」を、警句として象徴的に使っている。

しかし、である。我々にはやはり、≪手すり≫が必要なのだ。先ほどの〈円〉の一節から、自分は天空に輝くアーレントという≪恒星≫を連想した。この『読本』こそ、光を放ち続ける星へと導くきざはし(階段)に備わる≪手すり≫ではないのか……あるいは、≪星図≫。接近に迷ったとき本書を開けば、各項目は直ちに「星団」と化し、「複数」の「要素」を示す。今後いつでも、≪恒星≫への挑戦の、新たな標べとなってくれるであろう。

ドイツのベルリンにある「ハンナ・アーレント通り」 Bruno Bleu/Shutterstock.com

ドイツのベルリンにある「ハンナ・アーレント通り」 Bruno Bleu/Shutterstock.com*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください