【29】高倉健「唐獅子牡丹」

2020年10月31日

良き〝はやり唄〟には、優れた記憶喚起力がある。それに加えて、その唄にまつわる世代的な共通体験と、さらにその上に個人的なエピソードが重なれば、その〝はやり唄〟の記憶喚起力は間違いなくいや増す。

今回取り上げる「唐獅子牡丹」は、私にとっては、まさにその典型といえるかもしれない。

この唄を聞くと、世代的な共通体験と個人的な体験とがあいまって、脳裏に、半世紀以上も昔の出会いが、今もたちどころに立ち上ってくるからだ。

歌:高倉健「唐獅子牡丹」

作詞:水城一狼/矢野亮、作曲:水城一狼

時:1966年

場所:東京都浅草/同青梅市東青梅

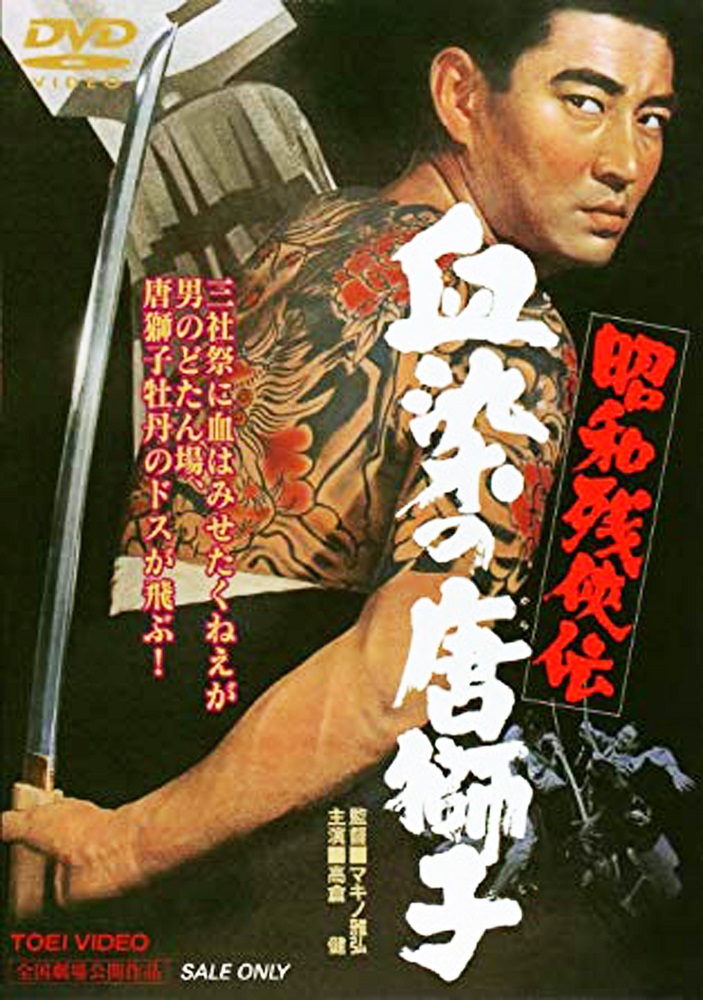

「昭和残俠伝 血染の唐獅子」(1967年7月8日公開)

「昭和残俠伝 血染の唐獅子」(1967年7月8日公開) まず世代的な共通体験から記すと、時は1968年某月の週末の夜半。街頭ではベトナム反戦のデモが繰り広げられ、キャンパスではバリケードが築かれはじめたころで、当時大学3年の私もその渦中にいた。デモか集会がひけたあと、そこで一緒だった友人たちから、池袋の映画館「人生坐」か「文芸座」のオールナイト興行に誘われたのである。

それはヤクザ映画の4本か5本立で、そのうち何本かは高倉健主演の「昭和残侠伝」シリーズだった。第一作が2、3年前に封切られて話題になっていることは知ってはいたが、家父長的価値観に基づく〝時代遅れの遺物〟という予断から敬して遠ざけていた。

その友人たちは、いずれもあの時代の学生運動の周辺にはよくいたトレンド・ウォッチャーで、理系の私に、西銀座の「アートシアター」でヌーベルバーグの魅力を開眼させてくれたのも、渋谷の「ブルーノート」でモダンジャズは眉根をよせて足でリズムをきざみながら一人で聴くのが作法だと伝授してくれたのも、新宿の「風月堂」でフーテン族を相手に実存主義や不条理劇の芸術論をたたかわせる知的格闘技の技を仕込んでくれたのも彼らだった。

誘われるままについていったものの、トリュフォーやゴダール、コルトレーンやマイルス、サルトルやイヨネスコとマルクスは同居できるが、はたしてそこに旧体制の規範に属するヤクザ映画が入り込む「余地」はあるのだろうかと戸惑いをおぼえた。しかし、その「余地」は十分すぎるほどにあったのである。

異様な雰囲気に違和感をおぼえたのは最初だけだった。義理と人情の板挟みの中で忍従する高倉健演じる花田秀次郎を、金子信雄演じる外道の親分が数を頼んでいびろうとすると会場から「ナンセーンス!」の声。やがて忍従もこれまでと単身殴り込みを決意した高倉健を、池部良演じる風間重吉が途上で待ち受け、「秀次郎さん、ずいぶん待ちましたよ」といって唐傘をさしかけて大団円の決闘の場へ。そこへ高倉健がうたう「♪♪浅草(えんこ)生れの浅草育ち・・・」の主題歌が流れると、どうやって持ち込んだのかヘルメットをかぶり直した〝学友諸君〟から「異議なーし!」の

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください