2020年11月09日

多くのメディアが報じたように、亡くなった筒美京平は実に多作の人だった。残した作品は2700曲以上、しかも多数のヒット作品を含んでいた。ヒットチャート1位が39曲、レコードの総発売枚数は7500万枚を超えるという。

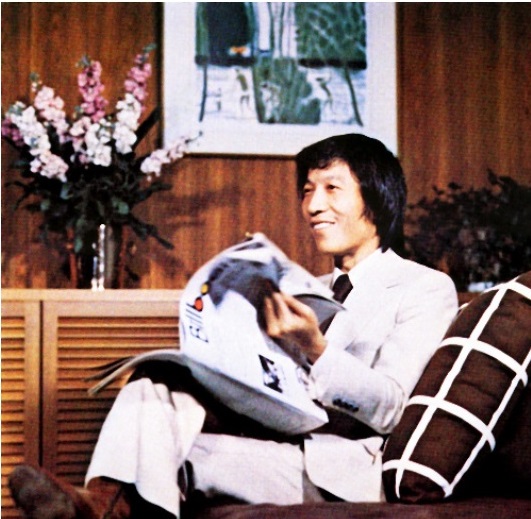

作曲数2700以上、希代のヒットメーカーだった筒美京平=ソニーミュージック提供

作曲数2700以上、希代のヒットメーカーだった筒美京平=ソニーミュージック提供 この希代のヒットメーカーは、表舞台に登場することはほとんどなかったが、インタビューなどでは、売れる曲をつくるプロであることをさりげなく強調した。デビュー以来約30年間に発表した作品を振り返って、筒美はこう語っている。

……音楽を作るっていうのとヒット曲を作るっていうのはちょっと違うような気がする。音楽を作りながらその線上でヒット曲がたまたま生まれるとかいうんじゃなくて、いつもヒット曲を作るってことが面白かったんじゃないかな。(『レコード・コレクターズ』第17巻第1号、1998)

「ヒット曲」には「戦略」がある。最初のミリオンセラー(約150万枚)である「ブルー・ライト・ヨコハマ」(1968)は、橋本淳(詞)と筒美(曲)という希代のコンビの作品だが、当時の歌謡曲の大きな趨勢に乗りながら、只今の流行りを見事に外した戦略商品だ。

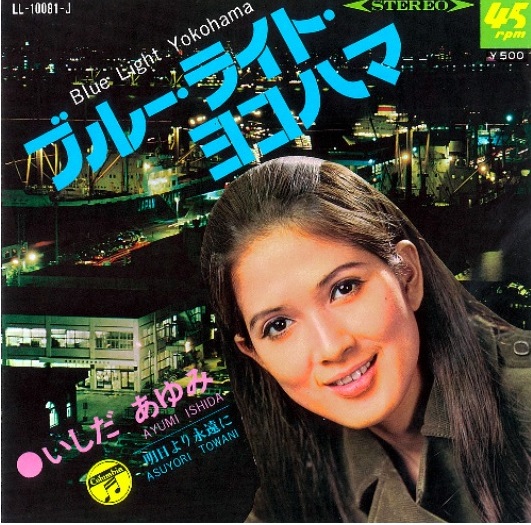

いしだあゆみ「ブルー・ライト・ヨコハマ」=日本コロムビア提供

いしだあゆみ「ブルー・ライト・ヨコハマ」=日本コロムビア提供 「大きな趨勢」とは、いうまでもなく歌謡曲のポップス化である。その極みが黛ジュンの「恋のハレルヤ」(詞:なかにし礼、曲:鈴木邦彦、1967)。この名曲を筆頭に、“パンチとコブシ”を利かせた「ビート歌謡」がにわかに流行り始めた(女王・美空ひばりも同年、「真赤な太陽」[詞:吉岡治、曲:原信夫]でこれに追随している)。

このアクの強い曲調とアツい歌唱をどう外すかに戦略の焦点があった。橋本は点景をつなぐような乾いた詞で、筒美は細かい譜割によるテンポ感で、いしだあゆみは薄く軽い声で、「ビート歌謡」とは別の世界観を打ち出したのである。この和風ボサノヴァは、当時の聴き手にひどく新鮮なものに映った。

ソニーミュージック提供(画像の一部を加工しています)

ソニーミュージック提供(画像の一部を加工しています)筒美には、早くから“ヒット曲のプロ”の自負があったのだろう。「ブルー・ライト・ヨコハマ」の数年後、初めて会った松本隆に向かって、「『趣味で音楽ができたら幸せだね』と半分嫌味のように」言ったらしい(『週刊文春』2020年11月5日号)。そこそこ有名なエピソードではある。

でも、「趣味」のないソングライターなどいるのだろうか。

例えば、橋本・筒美コンビの“もうひとつの”ヨコハマ・ソングを参照してみようか。そう、平山三紀(現・平山みき)のデビュー曲、「ビューティフル・ヨコハマ」(1970)である。こちらの「ヨコハマ」は、どこかメリケン波止場の潮風も匂うワイルドな港町だ。平山の、かすれながら粘る声と歌尻を飲み込むような歌唱は唯一無二である。

この声で、「遊び上手なミツオにサダオ 話し上手なジローにジョージ」とくれば、もうそれだけで物語が走り出してしまう。「ブルー・ライト・ヨコハマ」の、夢かうつつかはっきりしない逢引きとはまったく異なる身体感覚が「ビューティフル・ヨコハマ」にはある。

私見だが、ここには、筒美の「趣味」があると思う。

その証拠は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください