不穏な時代を生きた江戸の文人を手がかりに

2020年12月02日

社会がコロナ禍という困難に直面している時、文化や芸術は「後回し」になることが多い。でも、決して不要ではないはずだ。営々と受け継がれる「知的楽しみ」の命脈、そこに息づく、足元を見つめ、記録することの意味を、江戸文学を研究する筆者が、2020年の現実の中で悩みながら、考えた。

「元気を届ける」

2020年春以降、このポジティブな合言葉を目にするたびに、自分の仕事がどれほど世の中の為になるのだろうかと、うちひしがれた。

私は、国文学研究資料館という研究機関で働いている。「ないじぇる芸術共創ラボ」という、研究者と現代のクリエーターが、共に古典籍(明治時代以前に日本でつくられた書物)と向き合うことで、新たな文化的価値を創造するプロジェクトで、研究者とクリエーターの橋渡しを行い、活動をサポートする「古典インタプリタ」という仕事だ。

このプロジェクトに参加しているアーティストの中にも、コロナ禍によって、以前のように仕事ができない人や、生活環境が一変した人、表現の題材や方法について思い悩む人もいた。

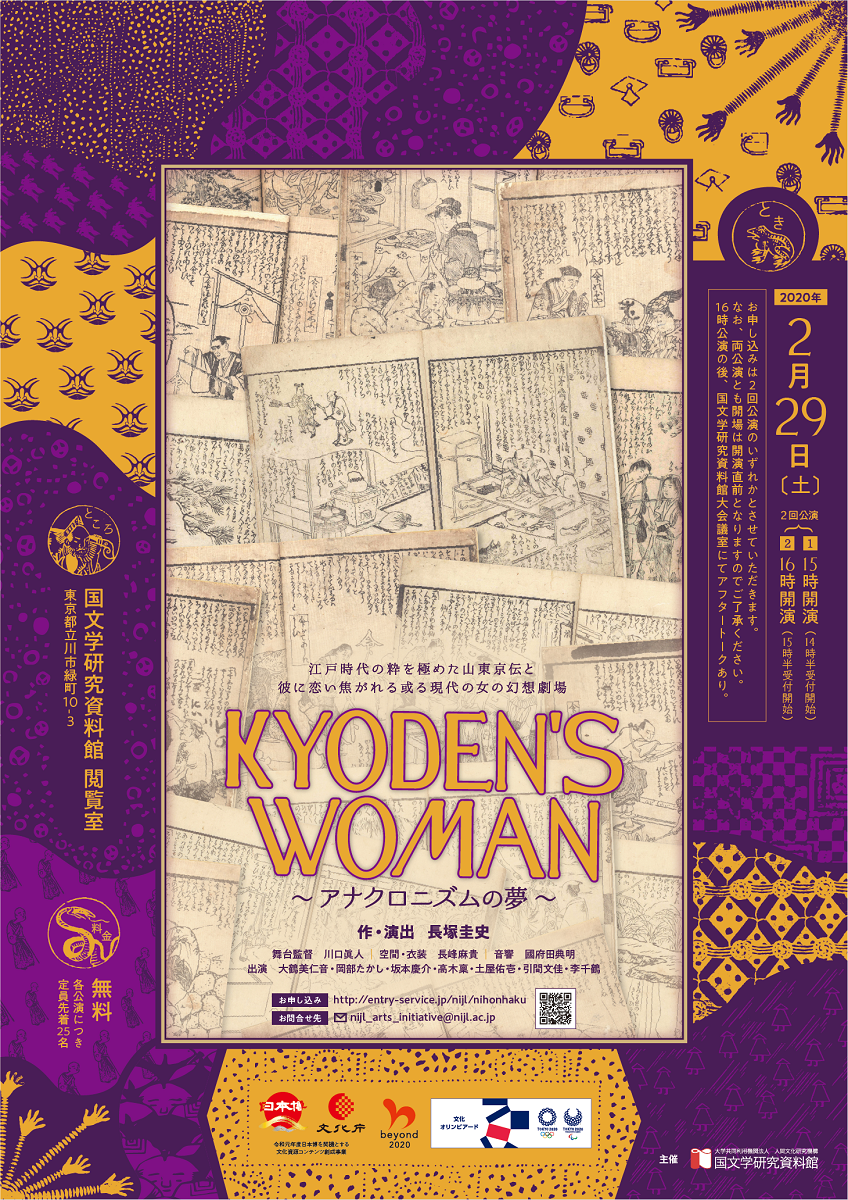

戯作に触発されて長塚圭史氏が作・演出した演劇「KYODEN’S WOMAN~アナクロニズムの夢~」のポスター。2020年2月29日に予定されていた国文学研究資料館での上演が延期され、8月30日にリーディング形式で上演された

戯作に触発されて長塚圭史氏が作・演出した演劇「KYODEN’S WOMAN~アナクロニズムの夢~」のポスター。2020年2月29日に予定されていた国文学研究資料館での上演が延期され、8月30日にリーディング形式で上演された苦しむアーティストたちを間近に見ながら、古典インタプリタとして提供できることは何もなかったのである。

私が研究対象にしている江戸文芸の「戯作(げさく)」というジャンルは、非常時に何かを主張するという性格のものではなく、世の中に対して、にわかに役立つような知見は見つけにくい。研究者として、今、この時に、どのように貢献できるのか分からなかった。

「KYODEN’S WOMAN~アナクロニズムの夢~」の朗読公演=2020年8月30日、国文学研究資料館閲覧室、エヴァ シュウ撮影

「KYODEN’S WOMAN~アナクロニズムの夢~」の朗読公演=2020年8月30日、国文学研究資料館閲覧室、エヴァ シュウ撮影

「KYODEN'S WOMAN~アナクロニズムの夢~」(長塚圭史作・演出) 出演:大鶴美仁音・岡部たかし・坂本慶介・髙木稟・土屋佑壱・引間文佳・李千鶴/三味線演奏:柳家小春

私が専門とする18世紀末~19世紀初頭の江戸に栄えた「江戸戯作」は、知識人、つまり知的でお洒落な大人たちが、その知識や世の中の出来事を、逆転させたり、過剰に表現したり、切り貼りしたり、さまざまな方法でいじり、加工して、ナンセンスな笑いを楽しんだ文芸である。

無駄や洒落を第一の美意識とした江戸戯作は、平和な世をおおらかに享受する知識人が一定以上存在したからこそ生まれた華だった。

実のところ、その時期は、外国船による侵略への危機感を募らせた幕府が海岸警備を強化したり、天災が続いたり、米価や物価が高騰して人々を苦しめたりした、不穏な時代でもあった。だが、それらには直接触れずに、世の中を斜めから眺めて、きわどい笑いに変えてしまおうというのが戯作の発想であった。

戯作とは、本流でないもの、戯れに作るものという意味を含む概念である。戯作を担っている知識人たちの多くは、貴人や、立場ある武家であった。彼らには、生まれながらに全うしなければならない本業があったため、戯作で、時事的な話題に言及したり、主義主張を唱える必要はなかったのである。

本業を持っている彼らにとって、戯作は収入を得るためのものではない。原稿料は現金ではなく、宴会や菓子折り等によって支払われていた。したがって為政者側も、知識人たちによるほんの「遊び」である戯作には、目をつむっておくということが暗黙の了解であった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください