2020年11月27日

いま日韓間で懸案となっているのは、韓国人元徴用工の提訴および韓国大法院の裁定である。それは、人道に反する被害を受けた人々の救済を求める切実な声と、それに応えようとする司法の反応である。

日本政府はこれを「国際法違反」とくり返すが、日韓請求権協定締結(1965年)以降、現在にまでいたる日本側の対応(司法判断を含めて)こそ、国際人道法・国際人権法に違反している(下記前稿)。

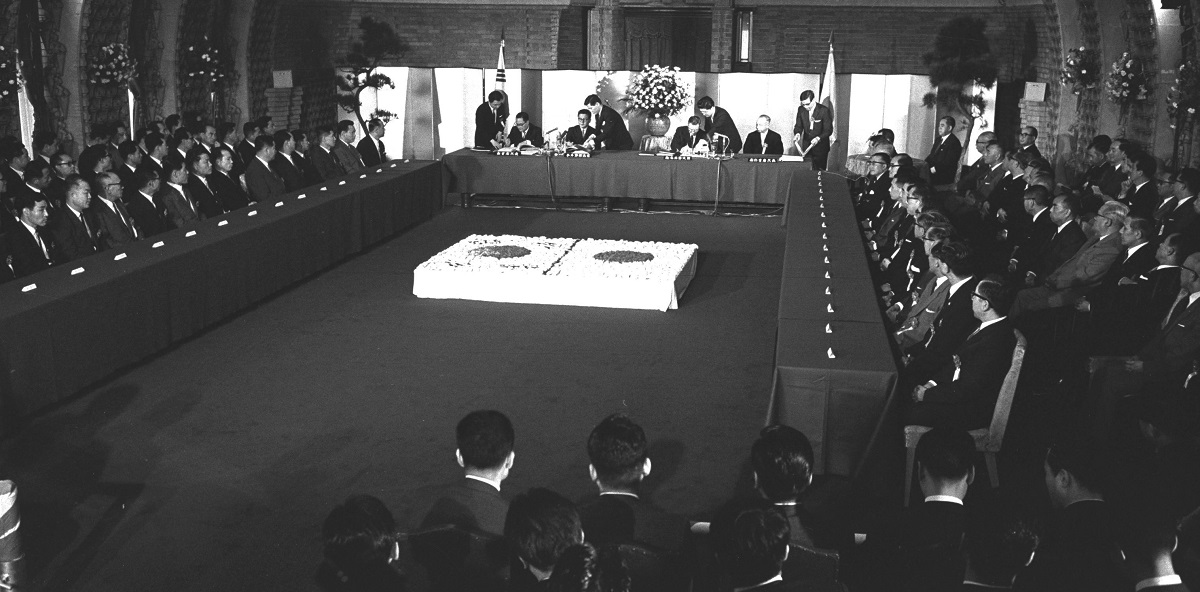

日韓基本条約や日韓請求権協定などの調印式=1965年6月22日、首相官邸

日韓基本条約や日韓請求権協定などの調印式=1965年6月22日、首相官邸「個人の請求権は放棄されていない」という点で、現在、日韓両政府とも認識にズレはないのに、日本政府が司法を通じた救済を拒んでいる点が、しかも賠償を行うべき民間企業に対し、それを押し留めようと介入しているという事実が、特に問題にされるべきである。

ここまでかたくなな姿勢を見せている点で、日本への信頼は、国際的にとうに地に落ちていると判断されよう。もちろん外務官僚は、以上の諸問題を踏まえているであろうが、内閣人事局を通じた統制によって過度な忖度が官僚に強いられる結果、首相を含む政府高官は、皆、基本的な情報から遠ざけられてしまい、「裸の王様」同然の状態に身を置いていると言わざるをえない。

いや、日韓請求権協定それ自体が、すでに国際慣習法に違反していたと言わなければならない。

当時の国際人道法・国際人権法(前稿「徴用工問題では、日本政府こそ「国際法違反」を犯している」)からしてもそう判断されるが、仮に違反していないと強弁できたとしても、かつて委任統治(国際連盟によって作られた制度)に関わる「ナミビア事件」について国際司法裁判所が示したように、国際文書は「その解釈の時に広く行き渡っている法制度全体の枠内で解釈され、適用されなければならない」というのが、今日の国際慣習法上の規範である(松井芳郎他『判例国際法』東信堂、275頁)。そして国際慣習法の発展は、前記のように目覚ましいのである。

韓国政府に対してソウル中央地裁に提訴した後、記者会見する弁護士(中央)と原告団の元徴用工 =2018年12月20日

韓国政府に対してソウル中央地裁に提訴した後、記者会見する弁護士(中央)と原告団の元徴用工 =2018年12月20日「基本原則と指針(国際人権法の重大な侵害・国際人道法の深刻な侵害の被害者の救済および賠償を受ける権利に関する基本原則と指針)」作りに大きな貢献をしたオランダの国際法学者テオ・ファン・ボーベン氏が、1949年のジュネーブ条約追加議定書に関連して述べたように、「実際に存在する慣習法をもう一度成文化したものであれば……それらの手続きは、1949年以前の出来事にも適用され(る)」(日本弁護士連合会編『世界に問われる日本の戦後処理②――戦争と人権、その法的検討』東方出版、33頁)と言わなければならない。

つまり、「基本原則と指針」が国連人権委員会・国連総会で採択されたのが2005年のことだったとしても、それは2005年以前の出来事にも適用される。その40年前(1965年)の日韓請求権協定も、「基本原則と指針」から自由ではない。

同協定は、第2条第1項において、両国(民)間の請求権問題は「完全かつ最終的に解決された」と記すが、被害者の救済・被害者に対する賠償がなされないかぎり、同協定は今日の国際法による評価にもはや耐えられない。つまり同協定によって賠償請求に関わる韓国の外交保護権が放棄させられた事実さえ、今日の国際慣習法によって問題とされうる。

いま求められるのは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください