戦後歌舞伎の黄金期の残照の中に生まれ、令和のいまへ芸をつなぐ

2020年12月09日

坂東玉三郎=1990年撮影

坂東玉三郎=1990年撮影8月からの公演は、それまでとは違う形で再開された。一日四部制とし、各部に1時間ほどの出し物を出す。入場客は定員の半分に抑え、各部は完全入れ替えにして、場内の消毒を徹底する。

コロナ禍は世界中を襲い、各国で都市封鎖が行われた。人通りの絶えたパリの凱旋門の写真が報道されていた。コロナ禍は人びとの命と職を奪った。僅かな時間で、その土地に住む人も行き来する人の顔ぶれさえも、変っていく。過ぎ行く時間が世界に君臨していた。

時間をもし1986年(昭和61)に遡ることができれば、カメラは歌舞伎俳優の片岡孝夫(現・仁左衛門)と坂東玉三郎の「孝・玉」コンビが、夏の洋服姿でセーヌ川に沿って歩いて行く光景を捉えることができたはずである。

この年6月、ふたりは歌舞伎パリ公演で『鳴神』と『かさね』を演じて、パリの人々の心を奪った(澤田一郎「長い一日―パリ公演初日」=『歌舞伎座筋書』1986年〈昭和61〉年9月)。

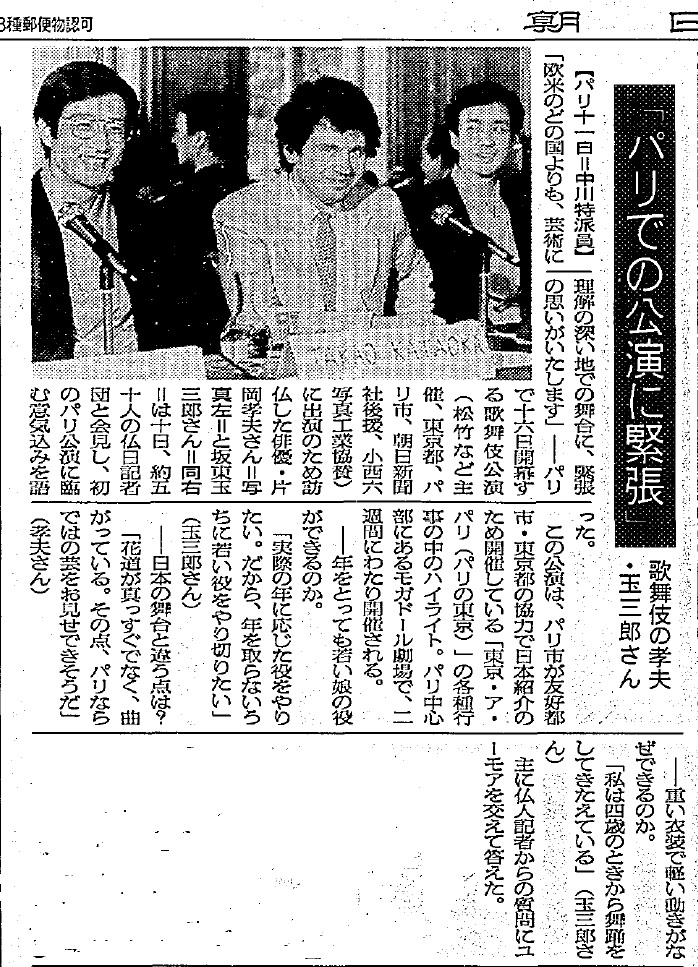

片岡孝夫と坂東玉三郎のパリでの記者会見の様子を伝える朝日新聞の記事=1986年6月11日夕刊

片岡孝夫と坂東玉三郎のパリでの記者会見の様子を伝える朝日新聞の記事=1986年6月11日夕刊

シネマ歌舞伎『鷺娘』の坂東玉三郎=©福田尚武/松竹提供。2020年歌舞伎座「九月大歌舞伎」では、このシネマ歌舞伎の映像と、舞台での実演を融合させた

シネマ歌舞伎『鷺娘』の坂東玉三郎=©福田尚武/松竹提供。2020年歌舞伎座「九月大歌舞伎」では、このシネマ歌舞伎の映像と、舞台での実演を融合させたこの玉三郎を見て、34年前の伝説的なパリ公演に改めて思いを馳せた。

当時36歳の青年俳優といってもおかしくない年齢の人が、今年は古稀を迎え、歌舞伎座の立女形(たておやま)になっていた。桧舞台にひとり金屏風を背に座り、新しい第五期歌舞伎座(明治の第一期から数えて第五期)に客を迎える口上を述べる姿に、実意と暖か味が籠っている。

34年前のパリでもこの人は同じように、聡明な人柄で舞台だけでなく、オフでも人を魅了したと伝えられている。

1986年6月18日付け「ル・モンド」紙で、玉三郎にインタビューしたR・P・パランゴーは次のような論考を書いた。

玉三郎は女装した性倒錯者的な男優ではないのか?─「はい。女装していますと、他の人にはないいろいろな可能性を表現するのに、自分の才能をもっともよく発揮することができます。わたくしは女役を演じるように育てられてきましたし、またこの役が自分の容姿や感受性の点でもぴったりなのです」(訳・白川宣力『歌舞伎海外公演の記録』松竹株式会社1992年)

フランス人の鋭く無遠慮な質問をはぐらかすのではなく真正面から、多分美しい微笑を添えて答える姿が、目に浮かぶようである。

ここには芸術家とその才能の関係が率直に語られている。才能とは自分の意思とは無関係に、よそからやってきたもので、芸術家とはそれを見出す者である。

玉三郎は歌舞伎役者の家に生まれた人ではなく、幼い頃から踊りが好きだったので、その才能を生かすべく歌舞伎女形の道を選び取った。この姿勢を真っ直ぐに貫いてきた。

それはまた自分を客観的に捉える能力を語っている。

舞台に立って何かを演じる時、そのことにだけ没頭するのではなく、演じる自分の姿を離れたところから客観的に見つめるもう一つの目が必要である。

玉三郎の回答には、世阿弥が説いた「離見の見」の思想が揺曳している。同時にそれは他者の才能を認める立場に他ならならず、画一性とは正反対の思想である。

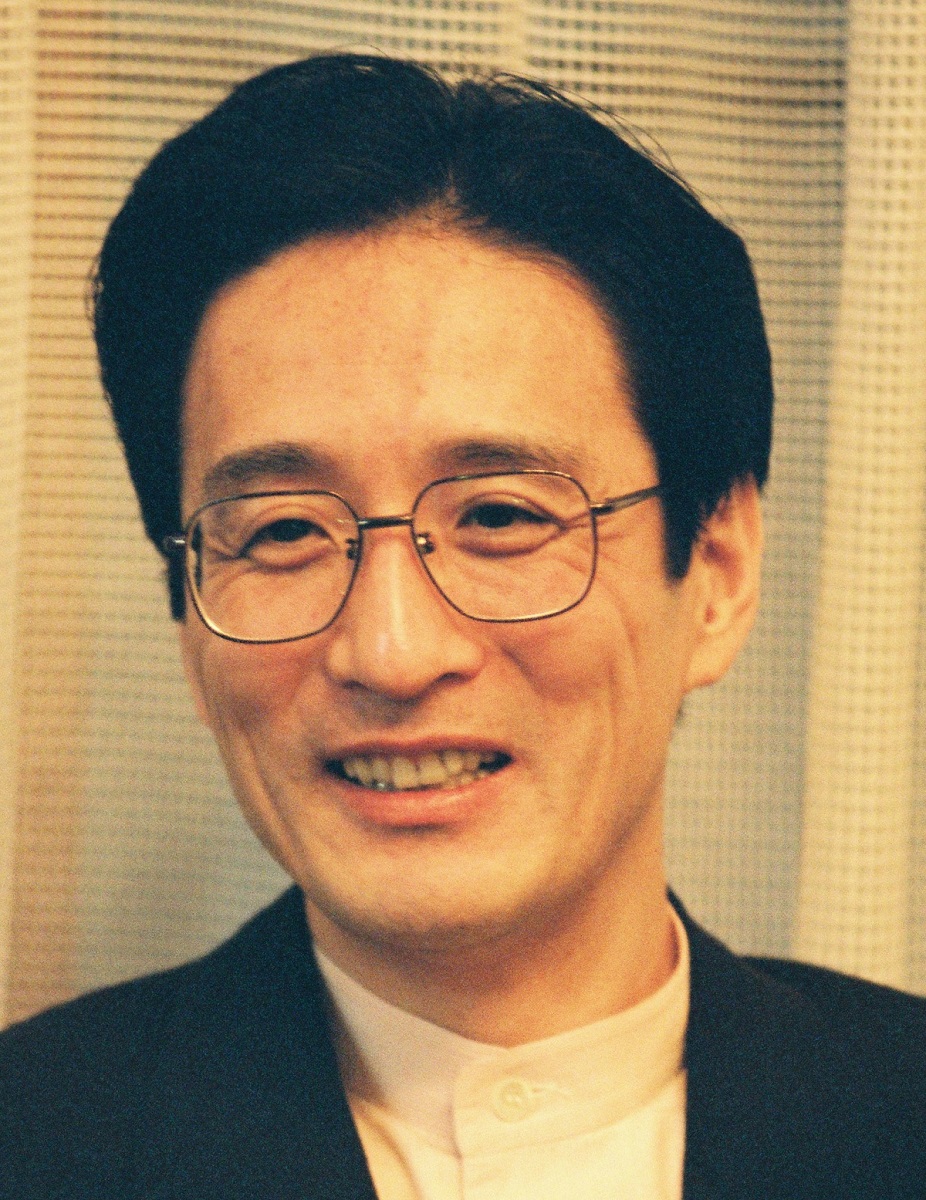

「孝夫」時代の片岡仁左右衛門

「孝夫」時代の片岡仁左右衛門『桜姫東文章』における孝夫の清玄・権助二役、玉三郎の桜姫は、古典劇であると同時に、まぎれもなく時代の感性の表現だった。

戦後歌舞伎の歴史を通して、黄金期は、昭和20~30年代だったと思う。それは戦災に遭った元の歌舞伎座が復興開場(第四期)した1951年(昭和26)から、十一代目團十郎の没する1965年(昭和40)までの時代である。もっともこれは東京のことで、関西歌舞伎は深く沈み込んでいた。

当時は同じ出し物を菊五郎劇団・吉右衛門劇団という性格の異なる二つの劇団で見比べる面白さがあった(今は菊五郎劇団だけが残っている)。

菊劇団で『関の扉』を出す時は、関兵衛は二代目尾上松緑(1913~89)。吉劇団ならば、八代目松本幸四郎(後の初代白鸚=はくおう、1910~82)。踊りの名手松緑。豪快で暖かく、父親のようだった幸四郎。『京鹿子娘道成寺』は、菊劇団の七代目尾上梅幸(1915~95)の明るくおおらかで生一本な娘。吉劇団の六代目中村歌右衛門(1917~2001)の繊細で深い陰影を刻む風情。この両者を右と左に同時に見られたのは、歌舞伎見物の醍醐味だった。

『助六』は菊劇団の十一代目團十郎(1909~65)の荒事のせりふの素晴らしさは後世に伝わったが、吉劇団の十七代目中村勘三郎(1909~88)の和事味の濃いせりふ回しは後を絶ったかに見える。

十八代目勘三郎(1955年生まれ)が、亡父の衣鉢を継ぎ、平成中村座で『助六』を演じる計画を立てていたことは、後になって知った。そこでは助六が揚巻と痴話げんかをして「うぬはあの髭の意休と寝たな」と罵るせりふが復活していたという(中村哲郎『勘三郎の死』中央公論新社2020年)。

このせりふはぜひ聞きたかった。しかし十八代目は、新しい歌舞伎座の開場を翌年4月に控えた2012年(平成24)師走に没してしまう。

2010年(平成22)に元の歌舞伎座が閉場して、新しい歌舞伎座の新開場を待つ3年間は、玉三郎にとって、人生の余白のような時期だった。この時に、彼の念頭を去らなかったのは、踊りの才能を表現するための身体が衰えていく恐怖である。それを回避することは誰にも出来ない。

「ずっと全力を尽くして走ってきていつ止まるかって考えてきたその時がちょうどやってきた。これしかない。ここしかない。再び開場するまでじっとして、13年に開場した時に身体が動かなかったら引こうかと考えています。65歳前後には必ず引退しようとは思っているんですけれどね」

「でもね。全部やめるわけじゃない。やりたいことはたくさんありますから。演出もしたいし、若い人の指導もしなければなりません」

ノンフィクション作家吉永みち子のインタビューに61歳の玉三郎はこう答えている。(月刊誌「ひととき」2012年1月号、ウェッジ社)

しかしながら65歳での引退は、周囲の状況が許さなかった。新しい歌舞伎座を支えるべき俳優たちが手薄になっていた。

十一代目團十郎を始め、戦後歌舞伎の黄金期を担った人々は戦後第一世代に数えられる。第二世代は五代目中村富十郎(1929~2011)、四代目中村雀右衛門(1920~2012)ら。

今の大名題たち、尾上菊五郎、松本白鸚、片岡仁左衛門、中村吉右衛門、中村梅玉らは第三世代である。この人たちが70代半ばから後半に差し掛かっている。その後に続く第四世代の旗頭こそ、歌舞伎座新開場を目前に亡くなった十八代目勘三郎だった。

さらに第五世代というと、40代の松本幸四郎、市川猿之助、尾上菊之助、市川海老蔵、尾上松緑らになり、大名題との間に30年の開きがある。

ことに玉三郎の引退の素志を挫いたのは、中村福助の病かと思われる。福助は弟の中村橋之助(現・芝翫)と共に大名題と40代を繋ぐ位置にあったし、七代目歌右衛門の襲名が決まっていたが、歌舞伎座新開場の年の11月、顔見世興行中に脳内出血で病床に伏す身になった。

歌右衛門は代々歌舞伎座の立女形をつとめてきた名跡である。しかもその襲名は、歌舞伎座の再生を告げる行事だった。五代目は第二期歌舞伎座の開場(1911年=明治44)、六代目は戦後の第四期歌舞伎座の開場と共に襲名した。七代目と第五期歌舞伎座の番に至って、精密機械の歯車に食い違いが生じた。

玉三郎は、六代目歌右衛門から受け継いだ歌舞伎座立女形の襷(たすき)を渡すべき次の走者を不意に見失う。

シネマ歌舞伎『阿古屋』の坂東玉三郎=©岡本隆史/松竹提供

シネマ歌舞伎『阿古屋』の坂東玉三郎=©岡本隆史/松竹提供『阿古屋』は『壇浦兜軍記(だんのうらかぶとぐんき)』の三段目で「琴責め」とも呼ばれる。平家の残党を追う源氏方に、愛する平景清の行方を問い質された阿古屋は、知らないと答え、その言葉にうそがないことを、琴、三味線、胡弓を弾き、音色に乱れがないことで証明する。美しさと品格に加え、実際に舞台上で楽器を演奏する高い技術が必要で、女形屈指の大役とされる。六代目歌右衛門から玉三郎が受け継ぎ、長く演じてきた。その舞台に加え、舞台裏の映像も加えた「シネマ歌舞伎『阿古屋』」は、2021年2月19~25日の1週間限定で、東京・東劇をはじめ全国各地の映画館で上映される予定だ。詳しくは、公式サイトへ。

シネマ歌舞伎『阿古屋』の(左から)坂東玉三郎、尾上菊之助、坂東亀三郎=©岡本隆史/松竹提供

シネマ歌舞伎『阿古屋』の(左から)坂東玉三郎、尾上菊之助、坂東亀三郎=©岡本隆史/松竹提供舞台を引くことは叶わなかったが、元々熱心だった若手俳優の指導は、新しい歌舞伎座で一層大きなウエイトを占めるようになった。『阿古屋』では、中村梅枝(87年生まれ)と中村児太郎(93年生まれ)に、興行日数の半ばを譲るまでしている。

若い人との共演としては、菊之助と連れ舞をした『京鹿子娘二人道成寺』が、第四期歌舞伎座の掉尾を飾る最大の収穫だったと思う。

美貌の踊りの名手が連れて舞う。それだけでも目を奪う上に、体を寄せ合って同じ振りに移ると、まるで重ね合わせた二つのスプーンのように体の軸が同じ角度で動き、首が同じ角度で傾く。この踊りを見ている間は、時の経つのが惜しかった。元の歌舞伎座では2004年から3回の上演があった(他に大阪松竹座で1回、新しい歌舞伎座で1回)。

3回の上演を見比べると、初回は玉三郎がリードし、2回目は互角で、3回目は菊之助が若く体力があるぶん身体がよく動いていた。

シネマ歌舞伎『京鹿子娘五人道成寺』の玉三郎=©岡本隆史/松竹提供。白拍子花子を若手の中村勘九郎、七之助、梅枝、児太郎とともに「五人」で踊った2016年歌舞伎座の映像が収められている

シネマ歌舞伎『京鹿子娘五人道成寺』の玉三郎=©岡本隆史/松竹提供。白拍子花子を若手の中村勘九郎、七之助、梅枝、児太郎とともに「五人」で踊った2016年歌舞伎座の映像が収められている

シネマ歌舞伎『鷺娘』の坂東玉三郎=©福田尚武/松竹提供。2020年歌舞伎座「九月大歌舞伎」では、このシネマ歌舞伎の映像と、舞台での実演を融合させた

シネマ歌舞伎『鷺娘』の坂東玉三郎=©福田尚武/松竹提供。2020年歌舞伎座「九月大歌舞伎」では、このシネマ歌舞伎の映像と、舞台での実演を融合させた2020年9月、口上に続いて玉三郎が舞った『鷺娘』こそ、彼が自分の中に見出した才能を生涯懸けて磨いてきた珠玉の作品である。しかし身体の動きはどうなのか。

見物の目からは以前と比べて、少しの遜色もなく、むしろ円熟味を増したように思われた。しかし天才舞踊手は円熟という言葉を受け付けない。『二人道成寺』の3回目で、若い菊之助との体力の差を感じたのは、誰よりも玉三郎自身だったに違いない。

『鷺娘』を最後に全曲踊った第四期歌舞伎座のさよなら公演の際、「筋書」(公演パンフレット)に断りはなかったが、ブログには「年齢と肉体を考えると再び新しい歌舞伎座の幕が開く時にひと月の間『鷺娘』を上演することはできないと思われる」と書き記されていた。

その時が来て、この人は律儀に約束を守った。

今回は2006年(平成17)5月の歌舞伎座所演の際の映像が映し出され、映像の中の長唄の演奏が始まると、玉三郎が迫り上がって来て、昔の自分と連れ舞をする。

「11歳で母のおさらい会の舞台で踊り、20歳で初舞台の披露をして以来、大切に踊ってきた作品です」

玉三郎は口上でこう述べていた。

彼は時間に負けたのではない。時を越えて舞っている。その孤独と矜持に接して、胸が熱くなるのを覚える。

【公演情報】

2020年12月26日まで 東京・歌舞伎座 「十二月大歌舞伎」

第四部『日本振袖始(にほんふりそではじめ)』

2021年1月2~19日 大阪松竹座 「坂東玉三郎 新春特別舞踊公演」

『口上』『賤の小田巻(しずのおだまき)』『傾城雪吉原』

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください