[4]戒名のランクは封建社会の名残

2020年12月02日

死んだ人につけられる名前、戒名。

仏教でお葬式をあげた死者のほとんどにつけられているのだが、その宗教的な意味を知る人はあまり多くないだろう。何だかよくわからないけど、人が死んだらつける名前、といった程度の認識だ。

そして世間では戒名に対して、どうもいい印象がない。

お寺に戒名をつけてもらったら高額の戒名料を請求されたとか、いい戒名をつけてもらったらその後のお布施も高額になってしまったなどの噂を、一度くらいは聞いたことがあるだろう。噂の真偽はわからないが、多くの人が違和感を覚えているのは確かだ。

そうしたことから、自分が死んでも戒名はいらない、と考える人もいる。

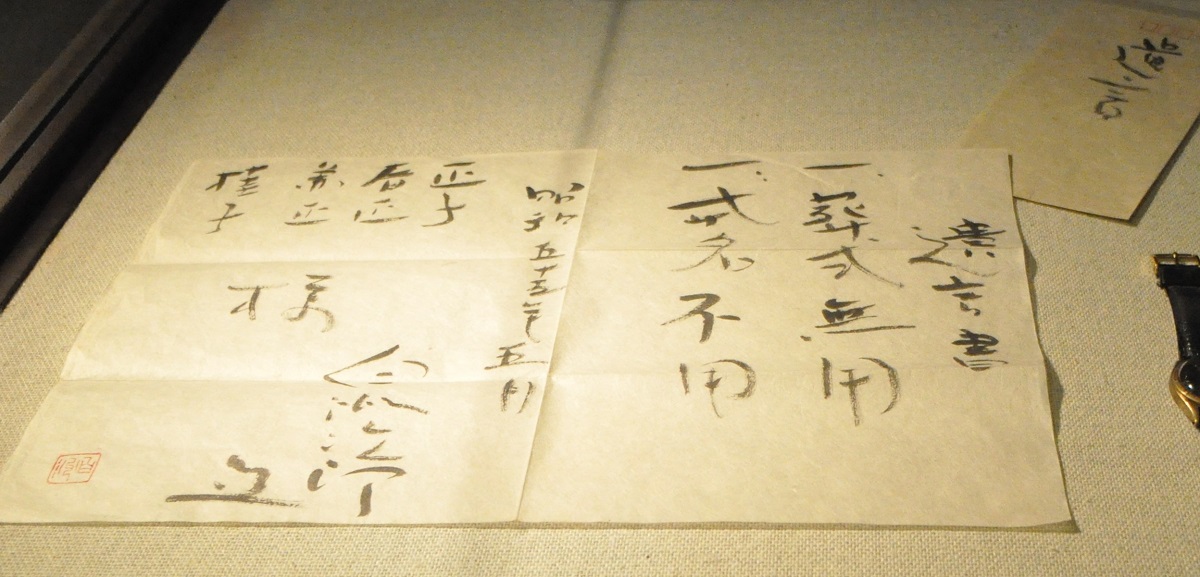

有名人では、吉田茂首相の側近もつとめた実業家の白洲次郎が「葬式無用 戒名不用」と遺言に記したところ、妻の白洲正子がその遺志を汲んで、葬式を行わず、戒名をつけることもなかった。

「葬式無用 戒名不用」と書かれた白洲次郎の遺言書=東京都町田市の旧白洲邸、2018年撮影

「葬式無用 戒名不用」と書かれた白洲次郎の遺言書=東京都町田市の旧白洲邸、2018年撮影また、戒名は僧侶につけてもらうことはせず、自分でつけるという人もいるようだ。

こちらも有名人では落語家の立川談志が、生前自分で「立川雲黒斎家元勝手居士(たてかわ・うんこくさい・いえもと・かってこじ)」という戒名をつけたという。談志は、落語家らしく戒名でもユーモアをきかせたのだが、この戒名が災いして、遺族がお墓を買おうとしたところお寺に断られてしまい、納骨まで1年以上かかったそうだ。

もちろん、どちらも僧侶から見たら、とんでもない話である。本来の戒名の意味をわかっていないと言いたくなるだろう。

人々は、戒名のことはよくわからないけど違和感を覚えている。僧侶は人々の不理解を嘆いている。両者の間には、モヤモヤとした不信感が漂っている。

それでも人が死んだら、戒名がつけられ、弔われる。どことなく納得できない違和感を抱えたまま、葬儀は行われている。

この違和感について考えるにあたって、基本的な戒名の解説をしたい。

宗教的制度としての戒名である。

ちなみに戒名という名称を使わず、法名という名称を使う宗派もある。名称だけでなく、その意味合いも微妙に異なるが、ここでは特にことわりをいれない限り、両方を含めて戒名と呼ぶ。

戒名をひと言で言うと、仏教徒になるにあたって、つけられる名前である。それゆえ、本来は生きているうちにつけるものとされている。だから僧侶は全員、戒名を持っている。

それがなぜ死んでからつけられるかというと、ほとんどの日本人が、正式に仏教徒になる儀式を行っていないからである。

奈良県の薬師寺でおこなわれた「授戒の儀式」花会式=2007年

奈良県の薬師寺でおこなわれた「授戒の儀式」花会式=2007年キリスト教の場合、入信する時に洗礼という儀式が行われ、クリスチャンネームが与えられる。それとほぼ同じ意味合いであるが、仏教の場合は、仏教徒になる時に授戒(じゅかい)という儀式が行われ、戒名が与えられる。もちろん、これは生きているうちに仏教徒になる場合である。

しかし現実は、9割近くの日本人が仏教で葬式をあげているのにもかかわらず、この授戒を受けて戒名を持っている人はほとんどいない。

そのため仏教徒として葬式をあげるために、遅ればせながら亡くなった時に授戒をして、戒名を与えるのである。

仏教の教義上、無事あの世に送りとどけるのに必要な段取りということなのだ。

ちなみに戒名という言葉であるが、戒という文字が入っている。

先ほど、授戒という儀式のことを、戒名を与える儀式と述べたが、正しくは戒を与える儀式である。

戒というのは、仏教徒として守るべき戒(いまし)めのことを言う。導師(儀式の主宰者)から、いくつかの戒を授かり、「今後は戒を守ります」と誓うことで仏教徒になることができる。そして戒を授かる時に、名付けられるのが戒名ということになる。

戒と言っても、イメージがわかない人も多いと思うので、いくつかの例を示す。与えられる戒は宗派によって異なるが、代表的なのは三帰戒(さんきかい)、十重禁戒(じゅうじゅうきんかい)などだ。

三帰戒は、仏に帰依(きえ)します、法(教え)に帰依します、僧に帰依します、の三つである。「帰依」というのは、信じてより所にするという意味だ。つまり仏・法・僧を信じ、より所とします、ということになる。

また十重禁戒は、生き物を殺さない、盗みをしない、浮気をしない、嘘をつかない、お酒を飲まない、他人の過ちを非難しない、自慢をしたり他人を非難したりしない、他の人に施しを惜しまない、怒らない、仏法僧を誹らない、となる。

三帰戒は、現代人の感覚ではあまり戒という感じがしないが、十重禁戒はすべて「○○しない」という内容なので戒としてわかりやすい。

また、浄土真宗のように戒が無い宗派もあり、そうした宗派では、戒名と呼ばず、法名という名称が使われる。

お気づきだと思うが、重要なのは戒名ではなくて、この戒である。授戒というのは、戒を授かり、「その戒を守ります」と誓いをたてる儀式なのだ。仏教では、この戒を授かって初めて仏教徒になれるとされている。

つまり死後に戒名をいただくというのは、遅ればせながら戒を授かって、正式に仏教徒になるということを意味する。もちろん、死んでから戒を授かって何の意味があるのかという向きもあると思うが、ここではそれは置いておく。

ここまでの戒名の説明は、教科書的な説明である。本来はこうあるべき、の説明だ。

しかし現実の戒名は、なかなか教科書通りにはいかない。社会制度的な側面からみると、宗教的な説明との乖離が見えてくる。

そのひとつが

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください