2020年12月04日

「一寸の虫にも五分の魂」「獅子身中の虫」「蓼食う虫も好き好き」など、虫にまつわる故事ことわざ類は実に多い。ちなみに、『故事俗信 ことわざ大辞典』(小学館)で調べたら、なんと130以上もあった。「虫が好かない」「虫の居所が悪い」などは、日常的にもよく使われる。「虫の知らせ」や「虫が知らせる」などのように、先人たちは、それとなく近未来を感知させる一種の予知能力を虫たちから読み取っていたようだ。

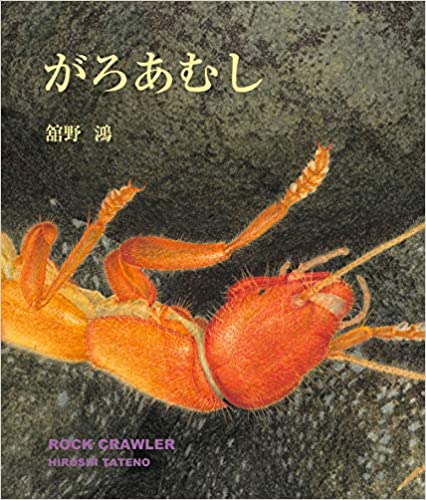

舘野鴻『がろあむし』(偕成社)

舘野鴻『がろあむし』(偕成社)「ガレ場」と呼ばれる、崩れた崖の岩と石の奥まったところに産み付けられた、ゴマ粒ぐらいの黒くて小さな卵から、1年かかって白くて透き通ったようなガロアムシの幼虫が生まれる。岩の破片や石だらけの地中で、小さなガロアムシは、さらに小さな虫たちを捕食して成長していく。

地中に住む様々な生き物たちが微細に描き込まれていて、暗闇のミクロの世界が場面いっぱいに何ページも続き圧巻である。巻末に、この絵本に登場する地中生物の写真図鑑が掲載されているが、なんとその数は50種類に及ぶのだから驚かされる。

絵本作家・舘野鴻

絵本作家・舘野鴻大人になったメスのガロアムシは、ムカデに襲われ足を食い切られ、うまく動けずに腹をすかせていると、そこにオスのガロアムシが来て交尾する。メスは交尾したオスを食べて、石の隙間に小さな黒い卵をいくつも産み付ける。産卵を終えたメスは獲物を探して歩いていると、クモの糸に引っかかり巣に引き込まれて生涯を終える。

絵本は、最初に中洲のある川が中央を流れる田園風景を俯瞰し、次の場面でズームアップして農地と森の境目を描き、さらにガレ場に接近して地中に潜り込む。

ガロアムシが8年の生涯を終えた後、視点は地中から再び地上に出る。農地と森の場面は開発されて無惨にも赤い土が一面に広がる。そして導入部の田園風景が俯瞰されると、8年の間に都市化が進んですっかり変容し、中洲にはテニスコートや野球場やスタジアムができている。

あたかも、東京オリンピックにより街路樹や森が無くなり自然が消えていくのを暗示するかのように、マクロからミクロへ、ミクロからマクロへと、小さな虫の命の営みをドラマティックに描きながら、声高に環境破壊を告発するのではなく、虫の視点から人間の行いに疑問を投げかけ、子どものみならず大人をも喚起させる素晴らしい絵本だ。

これも「虫の知らせ」なのだろうか? このところ出版社のPR誌に虫がらみの連載がいくつもある。『波』(新潮社)の小松貴「にっぽん怪虫記」、『ちくま』(筑摩書房)の今福龍太「ぼくの昆虫学の先生たちへ」、『青春と読書』(集英社)の福岡伸一「原点に還る旅・原点から孵る旅」などだ。11月号で紙版の最終号となった『本の窓』(小学館)に2019年6月号まで連載されていた奥本大三郎「蝶の唆(おし)え」は、今年の4月に単行本化されている。

それぞれ視点やアプローチは違うものの、少年時からの昆虫に寄せる並々ならぬ思いとともに、いまなぜ虫なのかという東日本大震災以降の自然観や生命観が伝わってくる。それはまた、コロナ禍をも照射する。

小松貴「にっぽん怪虫記」は、11月号の第11回は偶然なのか、それとも虫マニアの対抗心からなのか、テーマはガロアムシ。「人の都合とガロアムシ」と題して、毎回絶滅が危惧されている希少昆虫の生態をユーモラスに紹介してきている著者ならではの蘊蓄を披露している。

2015年7月、栃木県中禅寺湖南岸で見つかったガロアムシ=村木朝陽さん撮影

2015年7月、栃木県中禅寺湖南岸で見つかったガロアムシ=村木朝陽さん撮影 ガロアムシは、原始的な昆虫類で、ジュラ紀の地層から今と大差ない姿の化石が出ているという。現存種が見つかったのは、1914年に北米カナディアンロッキーで、その姿がコオロギとゴキブリっぽかったことから、ラテン語で「コオロギゴキブリ」を意味する学名がつけられたのだそうだ。

その珍奇な虫の日本での発見者であるガロアは、筋金入りの虫マニアで、日本滞在中にあちこちで昆虫採集をして、ガロアノミゾウムシやガロアケシカミキリなど、彼の残した標本から新種記載された昆虫の数が非常に多いという。

小松は、ガロアムシの飼育体験や生態や分布を紹介しながら、化石で出土する太古のガロアムシには立派な翅をもつ種がいたとし、その翅を広げて空を雄飛する姿を想像する。そして、「我々人類というのは本当に今この時点でのこと、そしてたまたま化石として出てきた“過去の履歴のうちほんの一瞬の断片”しか知りえない、取るに足らない存在なのだと気づく」と言い、ガロアムシの口を借りて「俺らが見てきた地球史のうちの1ミリほども垣間見ていない人間風情が、万物の霊長を名乗るなど聞いて呆れる」と言わしめる。

今福龍太

今福龍太まずはアンリ・ファーブル先生から始まり、チャールズ・ダーウィン先生、ヘルマン・ヘッセ先生、志賀夘助先生、得田之久先生、北杜夫先生、田淵行男先生と続く。

様々な昆虫採集道具を製品化し、東京・渋谷に昆虫少年憧れのシガ式昆虫用具店を開いた志賀夘助への手紙では、「山や野原へと出かけて陶酔するように網を振り、虫を捕まえていた少年時代。それが実のあるものになったのも、先生からの特別の贈り物です」と感謝を伝える。

志賀は、エコロジーブームの中で「昆虫採集はエコロジーに逆行しているというのは、昆虫を知らない人の言い分ではないか」という。それを受けて今福は、「エコロジーは口当たりのいい標語でしかなく、人間は自然の核心からどんどん離れようとしています。自然界の掟を知り、その謎を極めることを恐れています。けれど先生がいうように、昆虫採集は自然という生命の大きな循環系の全体像を直観する、とても優れた方法であることに変わりはないのです」と記す。

今福の少年時代、隣家に住んでいて様々な影響を受けた絵本作家の得田之久と、南アフリカ出身で『狩猟民の心』の著者ローレンス・ヴァン・デル・ポストの、カマキリについての比較検証もなかなか示唆的だ。2人とも、カマキリに対してなんとも不思議な魅力を感じていたのだろうといい、「それは人格を持った生き物にも見えながら、やはりどこか超越的で、神のように瞑想的なのです」と述べる。なるほど、まるで祈りながら瞑想しているように見えるカマキリの姿が目に浮かぶ。

そして今福は、「ミクロの野性世界に身を浸し、すべての根源にある生命宇宙そのものの流れに浸透するかのようなカマキリの姿は、どこか神秘的でありつつ、不思議な親しみにみちています」と考察して見せるのだ。

日本アルプスを主なフィールドに、高山蝶を写真撮影し生態観察した田淵行男を、今福は少青年期の神々しい存在だったと崇める。そして、田淵が住んでいた安曇野を追想した文章を引き合いに、「豊饒な自然環境を世界が喪失していく悲哀、そして植物や昆虫や鳥の『種』としての生存が危機にさらされていることへの静かな怒りが読みとれます」という。さらに「死に瀕した自然は甦るのでしょうか? 虫たちの挽歌はだれに向けられたものなのでしょう?」と問いかける。

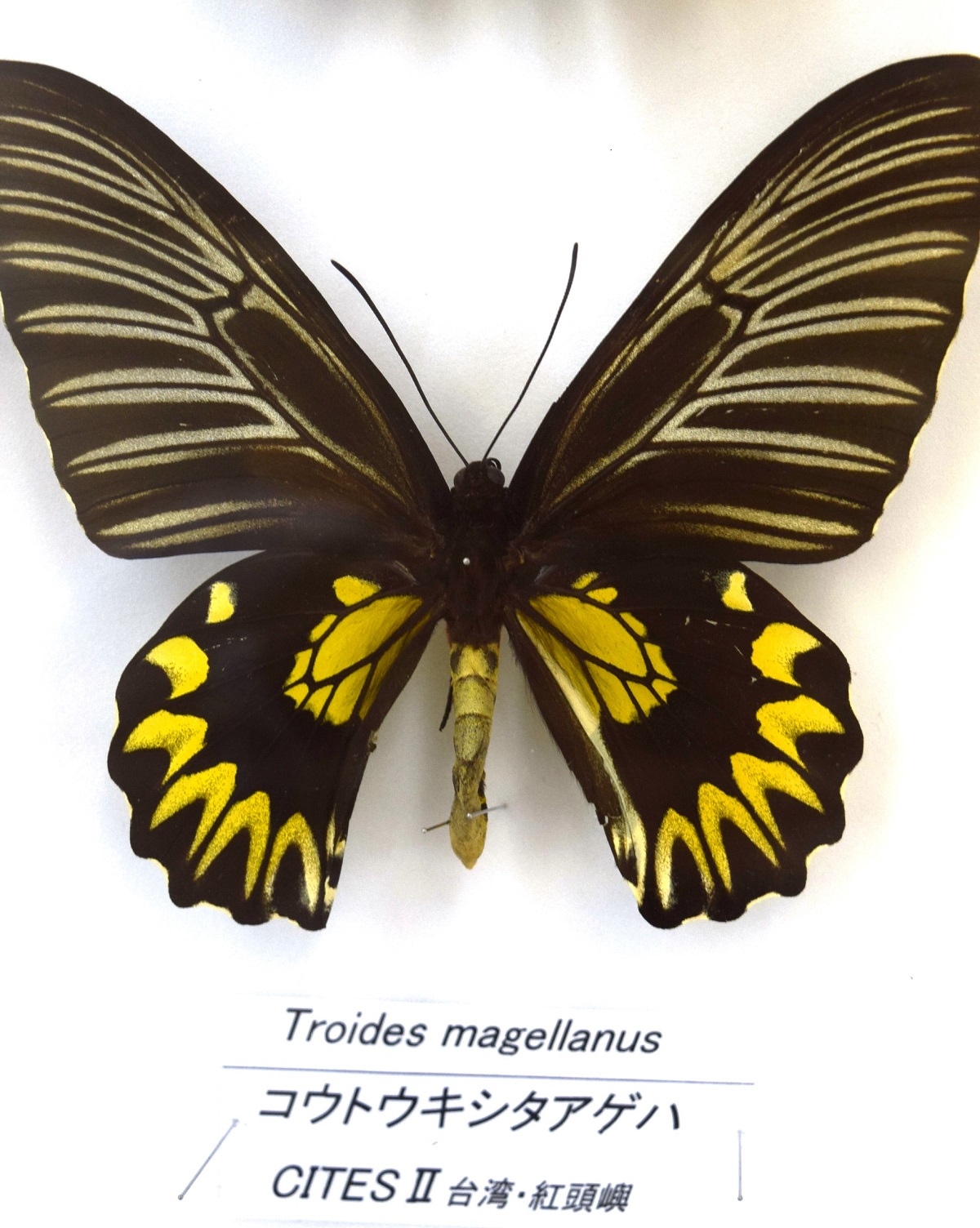

福岡伸一の「原点に還る旅・原点から孵る旅」は『青春と読書』の8月号から連載が始まり、12月号で最終回。福岡は東日本大震災をきっかけに、「“分子”生物学者をやめて、単なる“生物学者”となり、もういちど生命とは何かを一から考えてみたい。そしてナチュラリストとしての本来を取り戻したい」と思う。それは「次のなにかを孵すための助走路だと思いたかった」と、少年時代に戦前の蝶の図鑑で見つけた、台湾の小さな孤島に住むという憧れのコウトウキシタアゲハに出会うための旅に出る。

コウトウキシタアゲハの標本=北上市立博物館和賀分館

コウトウキシタアゲハの標本=北上市立博物館和賀分館その貴重な蝶を見つける旅はまた、戦前にこの地を調査したナチュラリスト・鹿野忠雄の足跡をたどると同時に、昆虫少年だった自分の原点を見つめ直し、これから先の人生を生き直すための旅だと福岡は言う。旅の同行者は、福岡の“虫友”で、先に紹介した『がろあむし』の作者の舘野鴻。

台湾本島と紅頭嶼の生物相の違いを発見した鹿野は、「学問上の重要な発見は境界領域に起こる」というのが持論だったという。鹿野が生物相の境界にこだわったのは「鹿野にとって、覇権争いや侵略戦争によって引かれた国境線は無価値に等しいものだったに違いない」とし、生物が作り出した境界線には「必ず生命の必然性が存在するからである。人間の浅知恵を超えた自然史の不連続面が隠されているからだ」と福岡は断ずる。

奥本大三郎の『蝶の唆(おし)え』は、股関節カリエスで闘病生活を強いられた少年時代の様々な思いを、戦後の世相を背景に綴った自伝的エッセイ。「大切なことはすべて蝶から教わった」と語る奥本も、戦前の図鑑からコウトウキシタアゲハに魅せられ、台湾に憧れたというから福岡と重なる。

奥本大三郎=2007年、東京都文京区の「虫の詩人の館」で

奥本大三郎=2007年、東京都文京区の「虫の詩人の館」で新型コロナウイルスの脅威は一向に収まる気配がない。それはまた、「自然という生命の大きな循環系」をないがしろにし、利便性を追求し続けてきた現代文明に対する啓示のようにも思える。そんな中で、小さな虫たちの小宇宙を媒介に、少年時の虫体験を語り、自然と命を様々に探索する試みは、地球環境とその未来を見直す契機になるのではないか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください