台湾への認識を劇的に変えた『Au オードリー・タン――天才IT相7つの顔』

2020年12月08日

2019年末に台湾旅行に行きました。4年前にも訪れていたのですが、その時の印象とはずいぶん違っていました。うまく言えないのですが、「日本は台湾に抜かれたのではないか」という印象を抱いて帰国しました。しかし、その印象を論理的に語ることができないもどかしさも感じていました。しばらくして、友人にそう告げると、カンニング竹山が同じことを言っていたと知らされて、AERA dot.に掲載された記事を検索して読んでみました。「カンニング竹山『台湾で衝撃! 日本はすでに遅れた国になり始めている』」と題された記事です。

ここで彼が言っていることは、デジタルで日本はすでに遅れを取っているのではないか。かつてGDP世界第2位だった日本というイメージにいまだ捉われている人が多いけれども、もうすでに日本の凋落は始まっているのではないか、ということです。

台北市内 FenlioQ/Shutterstock,com

台北市内 FenlioQ/Shutterstock,com私が初めて台湾を訪れたのは、1983年の冬でした。夏休みの旅行で韓国のソウルを訪れ、その発展ぶりに衝撃を受け、次は台湾に行ってみようと思ったのです。ちょうどその頃、日本の若い人々に「アジア再発見」がブームになり始めていました。第二次世界大戦後、欧米一辺倒だった日本が、初めてアジア諸国の現在に目を向けることになった時期だったのです。

その時の台湾の印象は、一言でいえば懐かしいという感じ。韓国で経験した日本人であるというだけで、刺すような視線にさらされることもない、のんびりとした食べ物の美味しい土地だということでした。

その後も何回か台湾を訪れていますが、2008年に台湾新幹線に乗った時には、駅舎が極めて近代的なことと、台北から高雄までの快適な汽車旅に驚きました。ずいぶん急速に発展しているなあ、いや、日本に追いつきつつある、というのがその時の印象でした。香港、シンガポール、韓国、台湾が新興工業経済地域(NIES)として、1980年代から急速な発展をしていることは、広く報道されていましたが、その実態を見たというよりも、さらに先に進みつつある姿は、明るいイメージとして脳裏に残っています。

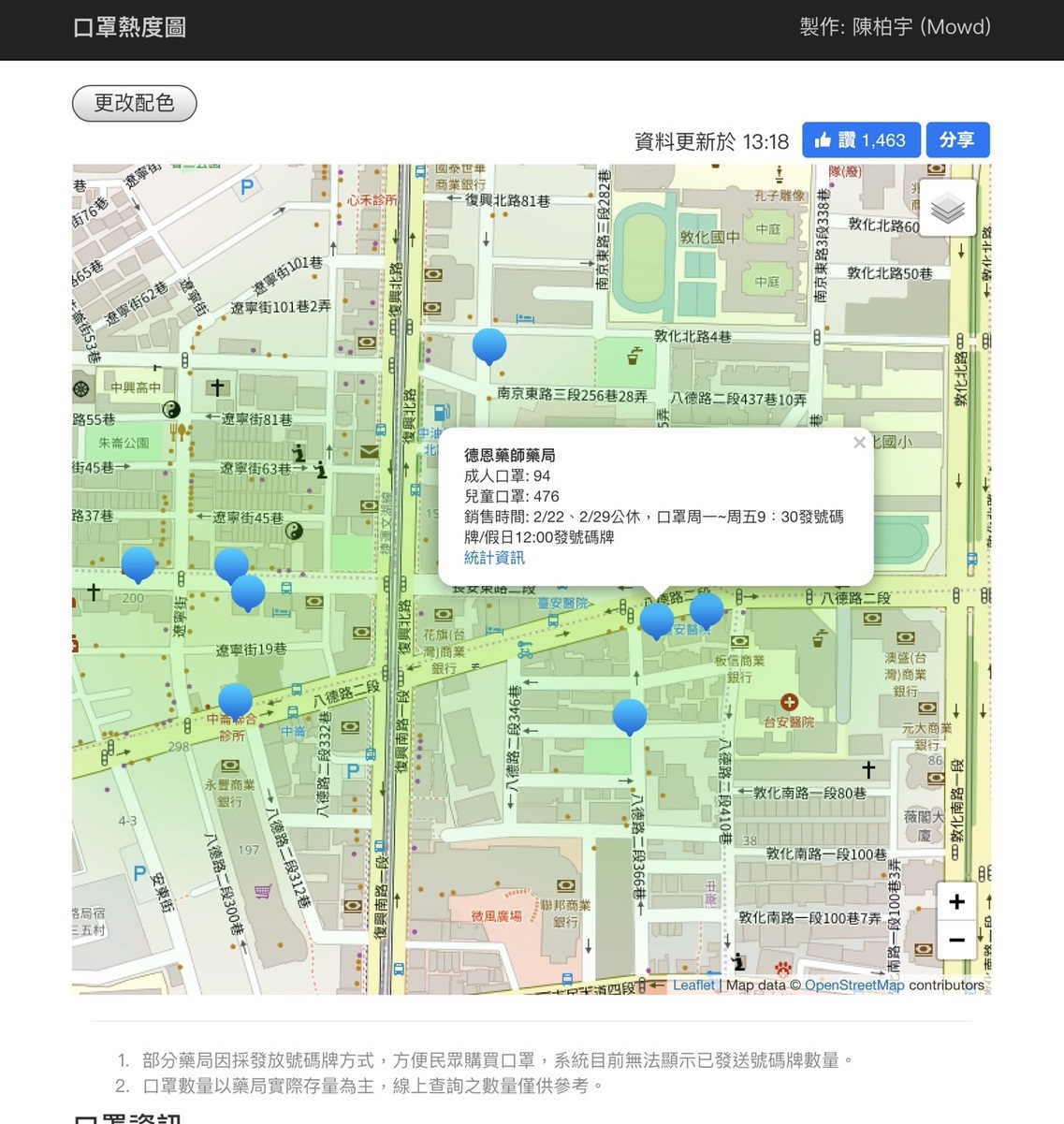

今年になって新型コロナが猛威を振るい始めた頃、台湾の迅速な対応が報道されるようになりました。スピード感のある、適切な対応の筆頭に挙げられたのが、マスクマップアプリでした。当時は日本でもマスクを手に入れることが急務となり、私も2月の半ば頃、出張のために大きなドラッグストアで調達しようとして、売り切れと言われた時は、途方にくれたものです。

ちょうどその頃でした。台湾における非常に優れたマスクの配布システムを、極めて短期間に完成させたIQ180の天才IT大臣がいるという報道に接することが増えました。そのIT大臣の髪を長く伸ばした独特な風貌とあいまって、彼がトランスジェンダーであることも報じられ、私も大きな興味を抱きました。

『Au オードリー・タン――天才IT相7つの顔』(アイリス・チュウ、鄭仲嵐共著、文藝春秋)は、そういう意味で待望の書でした。本人へのインタビューを中心に構成された本書を読み終わった時、台湾に対する私の認識は劇的に変わりました。

アイリス・チュウ、鄭仲嵐共著『Au オードリー・タン――天才IT相7つの顔』(文藝春秋)

アイリス・チュウ、鄭仲嵐共著『Au オードリー・タン――天才IT相7つの顔』(文藝春秋)2月2日の午前10時に「コンビニ版マスクマップ」はアップロードされました。6時間後には総クリック数が50万回以上に達したといいます。

2月3日の夜、IT担当相のタンは7000名を超える台湾のシビックハッカー(市民の政治参加に関心を持つプログラマーのことだそうです)が集まるコミュニティ「g0v(零時政府)」でこの「コンビニ版マスクマップ」を知り、制作した呉展瑋と接触します。ちなみに、このg0vは、今や世界有数のシビックハッカーコミュニティになっているそうです。2012年に設立されたg0vの趣旨は以下の通りです。

「政府の役割をゼロから再思考する」を提唱し、政府に対しさらなる情報公開と政治の透明化を求めて、市民の社会参加を促すために、誰でも無料で使える情報プラットホームとツールの開発に力を注いでいる。

薬局のマスクの在庫状況がわかるアプリの画面

薬局のマスクの在庫状況がわかるアプリの画面タンはこのg0vの公開フォーラムで、自分が政府の調整に加わり、さまざまなデータを公開することを約束して、「薬局版マスクマップ」の作成を呉展瑋に依頼します。間を置かずして2月4日、タンは首相にこの案を提示して承認されます。エンジニアたちは徹夜でこの仕事を成し遂げ、2月6日「薬局版マスクマップ」は正式にリリースされ、政府がデータを公開したことで誰もがこのプログラムを作り無料で公開することが可能になり、140種類以上のマスクマップが出現したといいます。

マスクはコンビニや薬局で簡単に受け取れるようになった=2020年3月27日、台北

マスクはコンビニや薬局で簡単に受け取れるようになった=2020年3月27日、台北

IT担当大臣(政務委員)を務めるオードリー・タン(唐鳳)氏

IT担当大臣(政務委員)を務めるオードリー・タン(唐鳳)氏呉展瑋のマップはこの日以降累計1600万人が利用、4月30日以降はもう薬局に並ぶ人がいなくなりました。作業の過程でタンは民間のプログラマーの工夫を即座に政府の仕事に結びつけて迅速に事態の収束を図ったのです。このシステムはさらに進歩していきます。

このような仕事を成し遂げたとはいえ、2016年にIT大臣に就任した時点でタンは35歳、政治経験はゼロでした。このような人物に白羽の矢をたて、いきなり大臣に採用したのは、政府のなかに慧眼の持ち主がいたからです。さらには就任と同時に、誰もがインターネットで政策を提案できる公共政策ネット参加プラットフォーム(JOIN)を積極的な問題解決サイトへと変えていき、官民の意志疎通を可能にする「協働会議」設立に尽力します。

16歳の女子高校生が、公民の授業で前出のJOINを通じて、自ら実際に提案する宿題を課されると、彼女は使い捨て食器をやめるべきだという署名活動を提案します。すぐにたくさんの署名が集まり、政府の規定にのっとり、提案者として女子高生が会議に招待されたのです。タンもこの会議には参加していました。

結果として16歳の少女の提案は検討に付され、2019年7月以降、“タピオカミルクティー王国”の台湾で大量に消費されていたプラスティック製ストローを段階的に禁止することになりました。このような双方向のコミュニケーションが政府と市民の間に成立していることに驚きます。もちろん、IT大臣タンの存在なしには考えられないのでしょうが、それを受け入れて実行に移していこうとする政府関係者も非常に柔軟な印象を受けます。タンはさりげなくこう言います。

「私の仕事は、市民が協働会議という場で議論し、自分独自の考えを共通の価値に収斂する手助けをすることだ。そこまですれば、中央の公務員もあと4、5時間もかければ、自分の仕事に何を生かすことができるか分かり、ぜひ協力したいと思うようになる」

タンは毎回の協働会議を実況中継し、会議の内容を書き起こして完全な形でオンラインで公開します。これこそが台湾政府が目指す「オープンガバメント」なのだと納得しました。

タンの生い立ちについても語られています。タンは24歳まで「男性」として唐宗漢という名でしたが、現在は唐鳳と名乗っています。小学校1年生で連立方程式を解いてしまうタン少年が学校に馴染めるはずがありません。両親はともに新聞社で働く多忙な毎日を送っていました。

周囲と上手くいかないタンは、登校拒否になり、転校します。やがて、山中にある小学校で4年生になったタンは6年生のクラスに入り、1週間に3日だけ学校に通います。この頃小学校2年生から独学で始めたプログラミングでも進歩をしたようです。

中学に入ってもタンを理解する校長に、試験の成績さえよければ毎日学校に来なくてよいという特別な許可をもらいます。さらに中学生ながら、台湾随一の名門男子高のパソコン部の学外メンバーになります。天才の面目躍如たるものがあります。

14歳で中学を離れたタンは、企業のサイトのメンテナンスなどをしながらプログラミング言語の研究も始めます。16歳になった時はすでに実業家への道を歩んでいました。19歳で自分の会社を立ち上げますが、2005年には解散。Perlというプログラミング言語の普及のために2年間で世界の20都市を訪れるという活動的な日々を送ります。

この旅の間、2005年末にタンは人生で最も重い決断を下します。トランスジェンダーとして生きることにしたのです。2016年に入閣した時も、書類の性別欄には「無」と記入したといいます。

「私は、自分がしたいことをする。それが男性のすることか、女性のすることか、などと考える必要はない」

2019年5月、台湾で同性婚特別法が成立しました。台湾がアジアで最初に同性婚を法制化したことをどれだけの日本人が知っているのでしょうか。

同性婚特別法が成立、台北市内の区役所で結婚手続きをした同性カップル=2019年5月24日

同性婚特別法が成立、台北市内の区役所で結婚手続きをした同性カップル=2019年5月24日『タイムマシン』を書いたH・G・ウェルズ『世界文化小史』(下田直春訳、講談社学術文庫)の次の一節を想起せずにいられません。GDP第2位だったというイメージの根底にあったものが、劇的に変わり始めている予感がします。

人類の全歴史のなかで、日本がそれ以後なしとげたほどの長足の進歩をとげた国民はいまだかつてなかった。一八六六年には、日本は中世的国民であり、最も極端な、空想じみた封建制の、幻想的戯画であったのに、一八九九年には、日本の国民は完全に西欧化された国民となり、最も進歩したヨーロッパ列強と同等の水準にあった。アジアはある取りかえしのつかない点で絶望的にヨーロッパよりも遅れているという確信を、日本は完全に払いのけたのである。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください