初のアフリカ系アメリカ人大統領へと自らを駆り立ててきたものは何なのか

2020年12月20日

伝記や自伝を読む楽しみは、主人公の起伏に富んだ道のりに、読み手が自らの歩みを重ねることができるからだろう。とすると、一般的には政治家の自伝ほどつまらないものはない。都合の悪いことは隠し、往々にして強烈な自己賛美が続くからだ。そういう中で、今年11月にアメリカで出版されたバラク・オバマ前大統領の回顧録『約束の地』は例外かもしれない。心の奥深くで自分を駆り立てきたものは何なのか。オバマは、深い自己省察を繰り返しながら半生を振り返る。強みも弱みも心の迷いも、ここまで正直に書いた政治家がいただろうか。

クライマックスは大統領選への出馬を決めた日のことだ。妻ミシェルは強く反対した。「バラク、なぜあなたなの。なぜあなたが大統領になる必要があるの?」。考え込んだオバマが出した答えとは……

回顧録を出したバラク・オバマ前大統領=2016年5月21日、ホワイトハウスで、ランハム裕子撮影

回顧録を出したバラク・オバマ前大統領=2016年5月21日、ホワイトハウスで、ランハム裕子撮影バラク・オバマ前アメリカ大統領の回顧録『約束の地』については、前回のこのコラム「三浦俊章の現代史の補助線 書評×時評 バラク・オバマ回顧録『約束の地』に秘められたメッセージ」で取り上げた。そこでは、オバマの冷徹な目でスケッチされた主要国のリーダーたちの人物像を紹介するとともに、公民権運動のキング牧師から学びとった、人種を越えたアメリカへの熱い想いがオバマの政治性活動を支えてきたことを指摘した。今回は、オバマという人間がいかにしてオバマになったかという、自己形成の物語として回顧録を読み解いてみたい。(この原稿は歴史叙述の色彩が濃いので、敬称は省略する)

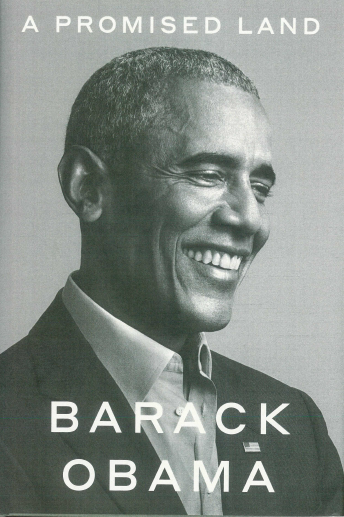

バラク・オバマ回顧録『約束の地』の表紙。原書は4040円+税(丸善)、日本語版は来年2月に集英社から刊行予定

バラク・オバマ回顧録『約束の地』の表紙。原書は4040円+税(丸善)、日本語版は来年2月に集英社から刊行予定オバマは1961年8月4日、ハワイのホノルルで生まれた。母はカンザス州出身の白人女性アン・ダナム。父はケニア人のバラク・オバマ・シニアであり、オバマは父の名前を受け継いだ。

オバマ・シニアは、ハワイ大学に留学中であり、両親は大学のロシア語の授業で知り合った。いくらハワイが多様な民族が混住している土地だといっても、60年代初頭においては黒人と白人との結婚はきわめて異例だった。母のダナム家側が不安を覚えただけではない。父のオバマ家側も「白人女性との結婚で血統が汚される」と怒っていたという。

人種を越えた愛だったが、長くは続かなかった。父はまもなく母と幼い息子を残してハーバード大学の大学院に移り、離婚した。オバマがその後、父に会ったのは10歳のとき、一度だけである。経済学者となった父はケニアで要職に就き、複数の妻との間に多くの子を残したが、82年にナイロビで、交通事故で亡くなった。

母のアンはその後、インドネシア人の学者と結婚、オバマは6歳から10歳までをジャカルタで過ごした。新しい父と母との間には妹マヤが生まれた。母の二度目の結婚も長くは続かなかった。人類学学者になった母は、各地をフィールド・トリップで回り、家を留守にすることが多かった。オバマは、ハワイに戻り、母方の祖父母とともに暮らし、中学高校へと通う。学校は、ハワイの名門私立プナホウ校だった。

今回の回顧録の中で、オバマは十代の自分をこういうふうに描写している。

「将来の指導者の芽生えなどは感じられない、むしろやる気のない若者だった。バスケットボールに夢中だったが、あまり才能はなかった。パーティー好きでひっきりなしに出かけていた。友達との話題といえば、スポーツ、音楽、女の子のことだった」

黒人である父親の不在。白人の母親と祖父母。オバマは二つの世界にまたがりながら生きていた。それは十代の少年の心には重荷だった。自分がどこに所属しているのか分からなくなったのだ。「自分の人生を縫い合わせて、確固たる軸によって位置づけなければ、自分は一生孤独で終わるのではないかという気がした」と振り返る。

オバマの精神遍歴がこうして始まった。

オバマ当選を伝えるニューヨークタイムズ紙の1面=2008年11月5日

オバマ当選を伝えるニューヨークタイムズ紙の1面=2008年11月5日確かに本は読んだ。しかし、それは女性を誘おうと知識をひけらかすための読書だった、という。オバマは回顧録の中でそのことを率直に書いている。

足の長い社会主義者の女子学生にもてようとカール・マルクスを読んだ。肌のすべすべした社会学専攻の女子学生に気に入られようとアフリカの思想家フランツ・ファノンにも挑戦した。だが、こうした戦略はことごとくうまくいかなかった。

青年オバマは同時に、社会を根底から変えた運動や人物に興味を持ち始めていた。インド独立の父マハトマ・ガンジー、冷戦下のポーランドで自主管理労組「連帯」を率いたレック・ワレサ、南アフリカの人種隔離政策を止めさせたアフリカ民族会議(ANC)、そして特にキング牧師をはじめとするアメリカの公民権運動の指導者たちだった。どれも普通の人々が参加して力を合わせ、社会を変革した事例だった。そしてそこに、ふたつの世界にまたがった自分を縫い合わせる可能性を見たのだった。

政治とは、高みから来るものではない。物質的な条件を向上させるだけでなく、人々の尊厳、コミュニティーの尊厳を与え、失われた絆を取り戻すものだった。これが本当のデモクラシーだ、そして自分が求めていたものだったと気づいた。

学ぶべき目標は定まった。あとは集中することだった。

大学2年を終えると、東部ニューヨークの名門コロンビア大学に転入する。

「ニューヨークでの3年間は、ぼろアパートに閉じこもって暮らした。旧友の大半とは縁を切り、悪い習慣も断ち切り、修道僧にように暮らした。本を読み、自分の考えを記し、日記をつけ、大学のパーティーにはほとんど行かず、温かい食事を取ることもまれだった」

頭の中は大きな問題でいっぱいだった。例えば次のような問題だ。

「なぜある運動は成功して他の運動は失敗するのか。主張の一部が旧来の政治に認められたとき、それは成功の証しなのか、それとも主張が乗っ取られたということなのか。妥協はどういうときに認められるのか、どのようなときには妥協は裏切りなのか」

頭でっかちの青年は、1985年にシカゴでコミュニティー活動の世話役の仕事に就いた。

書物の世界とはまったく違う地平が開け始めた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください