【1】「ランボー」の原作を読んでみた

2021年01月10日

AmazonプライムやNetflixなどの普及によって、映画が手軽に見られるようになりました。新作だけでなく、昔、映画館やテレビで観た映画、見逃していた名作などもスマホで観られます。映画がこれほど身近になった時代は、かつてなかったでしょう。

が、映画の原作はどうかというと、映画に比べれば意外と読まれていません。原作が読まれていないのは、多くの人が「映画を観てわかったつもり」になっているからでしょうが、本当に映画を観ただけで、原作はわかるのでしょうか。

本連載は、そんな疑問に答えるものです。これを読めば、原作を読まなくても「わかったつもり」になれます!

まず第1回目はシルヴェスター・スタローン主演の人気シリーズで完結編が昨年公開された『ランボー』をとりあげます。

ランボーの原作を読もう。ランボーシリーズの最新作『ランボー ラスト・ブラッド』を映画館で観た帰り道、私はそう思った。70代の高齢者になったランボーを見て、若い頃のランボーが懐かしくなったのだ。

が、昔のランボー映画を観ようとは思わなかった。もう何度も観ているからである。映画館でも観たし、テレビでも観たし、レンタルビデオでも観たし、動画配信サービスの会員になったのもランボーが観たくなったからだ。私は人生の要所要所でランボーを観てきたのである。

それで、今度は映画『ランボー』(1982年)の原作になった小説を読むことにした。原作の小説を読むことで、ランボーの違った一面が見えるかもしれない。そう思ったのである。

イラスト・斉田直世

イラスト・斉田直世 映画『ランボー』の原作は、デイヴィッド・マレルの小説『一人だけの軍隊』である。デイヴィッド・マレルは1943年生まれ。ホラー作家としても有名で、「吸血鬼ドラキュラ」の作者の名を冠したブラム・ストーカー賞も受賞している。1972年、『一人だけの軍隊』を発表し、一躍、人気作家となるのだが、この小説はマレルが初めて書いた長編で、大学院に籍を置いていた20代の後半に3年の月日を費やして書いたという。

マレルはこの作品でベトナム帰還兵のPTSD(心的外傷後ストレス障害)の問題を扱っている。ニクソン大統領が「ベトナム戦争の終結」を宣言したのは1973年1月29日。マレルがこの作品を発表した時、ベトナム戦争はまだ終わっていなかったわけだが、PTSDの問題はすでに顕在化していたのである。

この作品は戦闘シーンのリアルな描写が読みどころとなっているが、マレルに従軍経験があるわけではない。マレルはかなりのインテリで、作家活動を続けながら、「アメリカ文学と近代文学」の講座をもつ大学教授も勤めている。70代になっても銃を持って戦い続けるランボーとは違う人生を選んだのだ。

私の手元にある『一人だけの軍隊』は沢川進訳のハヤカワ文庫版である。『一人だけの軍隊』というタイトルは邦題で、原題は「First Blood」である。映画のタイトルは国によって異なり、アメリカ、イギリスなどの英語圏では『First Blood』で公開されたが、その他の国では『Rambo』だった。ランボーシリーズはその後、『ランボー/怒りの脱出』(原題は「Rambo : First Blood Part II」)、『ランボー3/怒りのアフガン』(原題は「Rambo Ⅲ」)と続くが、4作目の『ランボー/最後の戦場』はややこしく、アメリカではこの作品が『Rambo』となっている。また、1作目との混乱を避けるため、『John Rambo』としている国もある。

「First Blood」には格闘技の試合での「流血戦の始まり」といった意味がある。プロレスでいうと、「おーっと、猪木の額が割れました。流血です。流血戦になりました」という時、この言葉を使う。映画では、ランボーが無線でトラウトマンに「やつらが先にからんできた」と訴えるシーンでこの言葉が出てくる。

顔と体型はよく似ているが、性格は全然違う。そういう親子もいるものだが、小説『一人だけの軍隊』と映画『ランボー』の関係もそうである。両者はよく似ているが、中身は全然違う。

まず、映画『ランボー』から見てみよう。

映画『ランボー』の公開は1982年(アメリカでは10月、日本では12月)。監督はテッド・コッチェフ、主演はシルヴェスター・スタローンである。スタローンはロッキーシリーズの大ヒットで人気俳優となり、ランボーシリーズの大ヒットでその地位を不動のものとする。

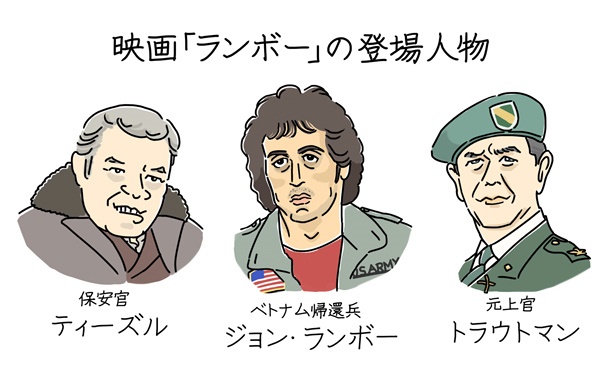

物語の舞台はアメリカ西海岸最北部、ワシントン州のホリデータウンである。「西海岸」というとリベラルなイメージがあるが、この町は保守的で閉鎖的な田舎町である。主要な登場人物は、ベトナム帰還兵のジョン・ランボー、保安官のティーズル、ランボーの元上官にあたるトラウトマン大佐の三人。

ランボーは元グリーンベレーの隊員でゲリラ戦のスペシャリスト。ベトナム戦争に従軍し、数々の武勲を残した「戦争の英雄」なのだが、帰還後は社会に溶け込めず、孤立し、社会の底辺を彷徨う。また、北ベトナム軍の捕虜収容所で拷問を受けた過去があり、それがトラウマになっている。

ティーズルはホリデータウンの保安官。「この町では俺が法律だ」と言い放つ傲慢な男である。また、縄張り意識が強く、よそ者、流れ者を敵視している。この物語はランボーとティーズルの対立を軸に展開する。

トラウトマンは国防総省から派遣されてやってきたグリーンベレーの大佐。ランボーを訓練し、戦場で共に戦った上官であり、戦争で心に傷を負ったランボーのよき理解者でもある。この物語ではランボーとティーズルの間に立ち、事態の収拾を図ろうとする。

沖縄のグリーンベレー部隊=1971年10月、沖縄本島中部・ハンビー飛行場

沖縄のグリーンベレー部隊=1971年10月、沖縄本島中部・ハンビー飛行場

1981年12月、カーキ色の野戦用ジャケットを着たジョン・ランボーが戦友に会うためにワシントン州を訪れる。が、戦友の母親はランボーにこう告げる。「死んだわ。去年の夏にね。ガンよ。ベトナム戦争の

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください