アゴニズムには論敵を翻意させる可能性がある

2020年12月25日

『世界』2020年1月号に掲載された「批判なき時代の民主主義――なぜアンタゴニズムが問題なのか」で、山本圭が“「ネット右翼」に「非合理」のレッテルを貼り、対話から排除するようなリベラルの態度は、ヘゲモニー戦略の上では得策ではない”と書いている。「そう、そういうことなのだ」と、ぼくは一人頷いていた。

山本が言う通り、「現代社会で困難になっているのは、相手を正統な対抗者とみなしたうえで批判を戦わせるアゴニズム(討議)」なのである。その討議=闘技を(血を見ることなく)成立させる場として、ぼくは書店空間を「言論のアリーナ」と呼ぶのだ。

『アンタゴニズムス――ポピュリズム〈以後〉の民主主義』(共和国)の著者・山本圭

『アンタゴニズムス――ポピュリズム〈以後〉の民主主義』(共和国)の著者・山本圭「批判なき時代の民主主義」論文で予告された『アンタゴニズムス――ポピュリズム〈以後〉の民主主義』(共和国、2月)で山本圭は、“現代民主主義の差し迫った問題は熟議でも闘技でもなく、それよりはるか手前の敵対性(アンタゴニズム)である”“私たちの現実は、一般にアゴニズムの理論家が唱える楽観とは逆向きの方向に進んでいる”という。

アンタゴニズム(敵対)では、対立する両項は自らの意見の正しさを主張するだけで、異論や反対、議論を受け付けない。ただ睨み合うだけで、議論によって自らの主張を変化させる、或いは鍛え上げることはない。「左/右」「東/西」といった旧態依然の二項対立がそのまま存続していく。

「熟議民主主義」を標榜するハーバマスも、ネオ・ナチなどが登場した現実を受けて、「右派ポピュリストの議論に打ち勝つには、彼らの介入を無視するしかない」と、およそ熟議的でないことを言っている。そうではなく、あくまでアゴニズム(討議)に留まるべきだ、と山本は主張する。

その理由は何か? それは、アゴニズムには論敵を翻意させる可能性があるからだ、とぼくは思う。

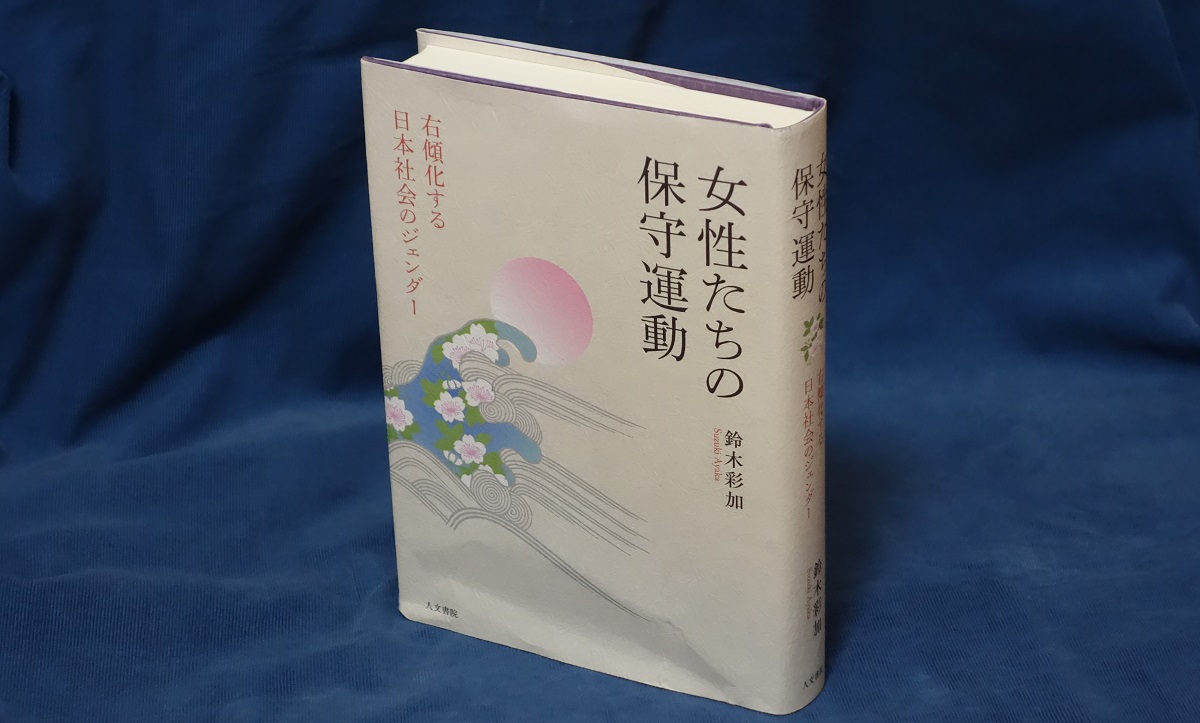

鈴木彩香『女性たちの保守運動――右傾化する日本社会のジェンダー』(人文書院)

鈴木彩香『女性たちの保守運動――右傾化する日本社会のジェンダー』(人文書院)鈴木彩香の『女性たちの保守運動――右傾化する日本社会のジェンダー』(人文書院、2019年12月)が考察する「行動する保守」の女性たちが「慰安婦」問題と「男女共同参画社会」を批判のターゲットにすることには、「行動する保守」の側の事情がある。それは、その2つの案件が、いずれも男性活動家にとっては正面から批判しにくいものであることだ。そこで、女性活動家の出番となるわけだ。

とはいえ、「行動する保守」の女性たちの側にも、「主体的」な動機がある。

「なぜ売春婦だった慰安婦女性だけが政府や組織からサポートされるのか」

彼女らは、元「慰安婦」女性が経済的に恵まれていると思い込み、妬むのである。その種の言論は「売春婦」差別に基づいたものが多く、「恥」という言葉が多用される。

だが、「行動する保守」の女性たちが、「慰安婦を連れてきて恥を撒き散らさせるのも、それこそ慰安婦の人権を無視して踏みにじっていることになると。私たちは、そういう慰安婦の人権を無視する日本人、そして韓国の人たちを女性として許せない」と言うとき、彼女らは、むしろ元「慰安婦」に同情・共感していると言える。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください