コロナ禍の中で考える、演劇の現在と未来【下】

2020年12月31日

劇作家・演出家の瀬⼾⼭美咲さんによる、コロナ禍の中での「演劇」についての論考の【下】です。自粛期間中に、『オレステスとピュラデス』と現代能楽集X 『幸福論』という、古典を題材にした2作品を執筆した瀬戸山さん。人々が古代から演劇という“体験”を通して、自分と社会を見つめてきた歴史を手がかりに、論を進めます。【上】はこちら。

KAAT神奈川芸術劇場で上演した『オレステスとピュラデス』(瀬戸山美咲作、杉原邦生演出=細野晋司撮影

KAAT神奈川芸術劇場で上演した『オレステスとピュラデス』(瀬戸山美咲作、杉原邦生演出=細野晋司撮影『オレステスとピュラデス』はギリシャ悲劇の「新作」である。

復讐の連鎖の果てに母を殺し、「復讐の女神たち」に追われるようになったオレステスという青年が呪いから解放されるために、従兄弟のピュラデスとギリシャからタウリケという土地を目指す。

現存しているギリシャ悲劇では、旅立ちの前と到着した後の物語しかない。そのあいだのことを想像してみたいというのが演出家の杉原邦生さんからのオーダーだった。存在しない話を捏造するという大胆な企画に私は心踊った。そしてギリシャに飛んでいきたいという衝動を抑えつつ、緊急事態宣言中、机の前で旅をした。

オレステスたちは戦争の勝者であるギリシャの若者で、目的地にたどり着くには戦争の敗者であるトロイアを通過しなければならない。旅を通して彼らが父親の起こした戦争の被害者たちと出会っていくという筋立てだ。

執筆にあたって改めてギリシャ悲劇に触れ、人間は2000年以上前から本質的に何も変わらないということを思い知った。憎しみに溺れやすく、すぐに争いごとを起こす。戦争となれば弱いものにしわ寄せが行くが、為政者はその声に耳を傾けない。

戦争とコロナ禍を同一視はできないが、コミュニティを揺るがすような大きな出来事が起きると、人々は対立を強め、そして役に立たないと見なされた人は切り捨てられる。

うんざりするくらい人間は変わらないが、これだけ変わらないからこそギリシャ悲劇は今日まで上演され続けてきている。演劇はすぐに傾き沈みそうになる私たちの船に“もう一つの価値観”を提示し続けてきた。

それでも人間の暴走は止められず戦争は起こった。しかし、どんなに戦争が起きても、戯曲は再び上演され、その時代に生きる人々とコミュニティに示唆を与えてきた。そして、異なる価値観を持つ者たちが共存していくための知恵を提示してきた。それこそが演劇の存在理由のひとつだと思う。

KAAT神奈川芸術劇場プロデュース

『オレステスとピュラデス』

2020年11月28日~12月13日 KAAT神奈川芸術劇場で上演

瀬戸山美咲作、杉原邦生演出

鈴木仁、濱田龍臣、趣里、大鶴義丹らが出演

映像を2021年1月3日まで配信で見ることができる

現代能楽集Ⅹ『幸福論』・壱 『道成寺』(瀬戸山美咲作・演出)=細野晋司撮影

現代能楽集Ⅹ『幸福論』・壱 『道成寺』(瀬戸山美咲作・演出)=細野晋司撮影もうひとつの作品の現代能楽集X『幸福論』は狂言師の野村萬斎さんが監修する、能をベースに現代劇を創作・上演するシリーズだ。

今回は、劇作家の長田育恵さんが『隅田川』を、私が『道成寺』を翻案し、両方の演出を私がつとめた。

企画が立ち上がった頃は、コロナの気配もなく、私たちは気になる謡曲をそれぞれ持ち寄り、そこに共通のキーワードである「幸福」を見つけた。

コロナウイルスによって社会の格差は広がってしまったが、その前からすでに日本は明確に格差社会だった。現代版『道成寺』では経済的に充足しながらも幻の幸福を求める家族が破滅する姿を、現代版『隅田川』では社会の網目からこぼれてしまった女性たちが出会い、本当の幸福の入り口に立つまでを描いている。ふたつとも直接的にコロナウィルスについて描いてはいないが、2020年を象徴する作品になったと思う。

世田谷パブリックシアター企画制作

現代能楽集X『幸福論』 壱『道成寺』・弐『隅田川』

2020年11月29日~12月20日 東京・シアタートラムで上演

世田谷パブリックシアターの芸術監督・野村萬斎が企画した古典を踏まえて新たな創作をするシリーズ「現代能楽集」の10作目。

『道成寺』は、両親は経済的に成功をおさめ、息子は医学生という一見恵まれた家庭の内側にある空洞と崩壊を見つめた作品。

『隅田川』は、万引きで捕まった少女、彼女と向き合う家庭裁判所の調査官、独り暮らしの高齢者という3人の女性の思いと運命が交錯する物語。

瀬奈じゅん、相葉裕樹、清水くるみ、明星真由美、高橋和也、鷲尾真知子が両作品に出演した。

現代能楽集Ⅹ『幸福論』弐『隅田川』(長田育恵作、瀬戸山美咲演出)=細野晋司撮影

現代能楽集Ⅹ『幸福論』弐『隅田川』(長田育恵作、瀬戸山美咲演出)=細野晋司撮影特に『隅田川』は、能の原曲からして今こそ上演すべき作品だったと思う。

戦国時代、子どもをさらわれた女性が我が子を求め、京都から隅田川のほとりまでやってくる。そこでは1年前に亡くなった子どもの供養がおこなわれていた。その子どもとはまさにその女性の子どもで、念仏を唱える中、居合わせた人たちはその子どもの姿を見る。ひとつの奇跡を描いた物語だが、亡くなった子どものことを母親だけでなくみんなで弔うことに物語の本質がある。

この作品が第二次世界大戦後に上演されたとき、観客たちはみんな涙を流したという。身近な人を亡くしたその喪失に『隅田川』はそっと寄り添った。

今はどうだろう。私たちは去年よりも「死」の近くにいる。悲しい別れのニュースが続き、自分自身も生命の危険に常にさらされている。相当な精神的負荷が私たちにかかっている。だけれど、それをひとりで背負わなくていいと『隅田川』は教えてくれる。

念仏を唱える人たちの姿は、劇場に集まる人たちの姿とも重なる。私たちは、今起きている出来事を、身体を通して共有することが必要なのだ。劇場は、人と人が思いを分かち合うのにふさわしい場所のひとつだ。実際に集まって同じものを見ている人の体温を感じる。そのことは孤独をやわらげてくれる。

もちろん近くに劇場がない人や、健康上の理由で劇場に足を運べない人もたくさんいるだろう。そのために、演劇も配信などの可能性を広げていく必要があることも今年、多くの演劇人が気づいた。でも、どんな人も劇場にアクセスできる環境を整えていくことも大事なのではないかと思う。

2020年の夏、私が最初に公演活動を再開したのは富山県南砺市にある利賀芸術公園だった。

利賀芸術公園にある野外劇場=富山県南砺市

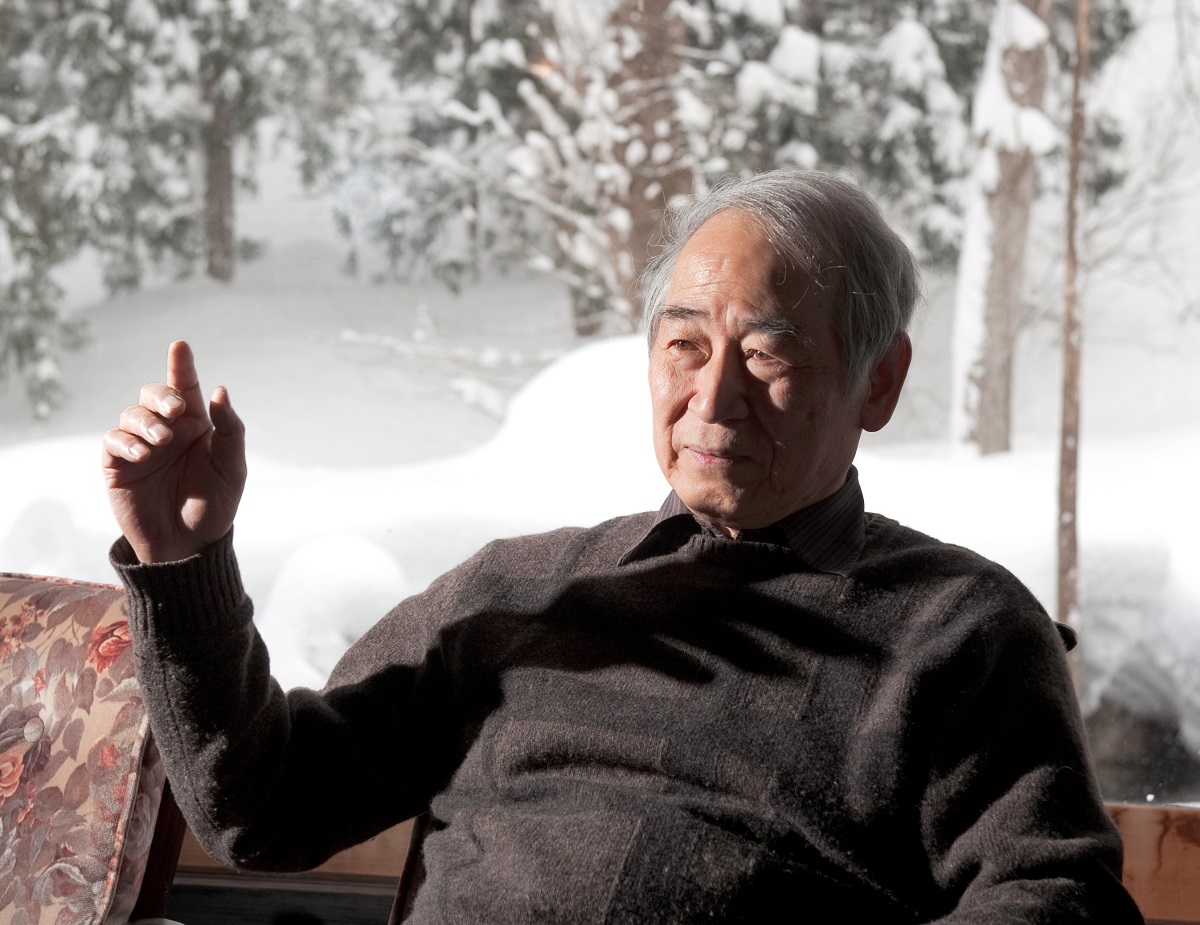

利賀芸術公園にある野外劇場=富山県南砺市 冬は雪が降り積もる利賀芸術公園を背景に語る鈴木忠志さん=2012年撮影

冬は雪が降り積もる利賀芸術公園を背景に語る鈴木忠志さん=2012年撮影演出家の鈴木忠志さんが44年前に東京から移住し世界に向けて演劇をつくり続けている場所だ。今年の演劇祭は海外からアーティストや観客が来ることができなかった。しかし、地元の人たちと一緒に野外劇を観ながら私は日本中にこういう場所ができたらどんなにいいだろうと夢想した。

人が生きるためには、健康の維持、経済的な支えなど、必要なものがたくさんある。しかし、もうひとつ目をそらしてはいけないのは、人間の“精神”を守ることだ。精神が守られて初めて人は未来に向けて呼吸ができる。その精神を守ることが、もうひとつの演劇や芸術文化の存在理由だ。

今、文化芸術に携わる人に限らず、自分の仕事が世の中にとって本当に必要かわからず不安を感じている人は多いと思う。私は全部必要だと言いたい。好きでやっているだけだからと卑下することはない。その活動がひとりでも誰かを救えば素晴らしいし、ひとりも救わなかったとしても存在していい。多様なものがあること、無駄に見えるものがあること。それが社会全体の“精神的余裕”だからだ。

現在も多くのカンパニーが可能な限り感染症対策を取りながら上演を続けている。しかし、明日どうなるかはわからない。上演自体できずにいる演劇人もたくさんいる。これまで受け継がれてきた技術や積み重ねてきた経験、若い人たちの希望がここで途絶えてしまわないように。2021年も自分にできることは続けたいと思っている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください