『鬼滅の刃』、『コロナ時代の哲学』、『自転しながら公転する』……

2020年12月29日

*本や出版界の話題をとりあげるコーナー「神保町の匠」の筆者陣による、2020年「私のベスト1」を紹介します(計2回)。

井上威朗(編集者)

吾峠呼世晴『鬼滅の刃 23』(集英社)

この作者、本作の連載前から「モノが違うのでは」という声を漫画編集者界隈から聞くことがありましたが、想像以上でした。中高年でも分かるようにたとえると、『北斗の拳』のテンションと、『デビルマン』の驚きと、『寄生獣』の完成度とを両立させた未曾有の作品です。作者が設定や自分の思いなどを23冊の単行本に隙間なく書き続けてくれたのも、追ってきた読者にとって泣けるほど嬉しいサービスに思えます。

そして、この23巻で描かれた名エンディングは、登場人物のファンにとって悔しすぎる「その後」までも暗示しているのですが、それすら納得させる一貫した力強いメッセージは、素直に心を打つものでした。

最後に、おそらく忖度の結果である初版395万部という部数決定が、書店店頭での混乱と大量の売り逃し、転売屋の跋扈、逆に電子書籍のさらなる普及という結果を招いたことは、ここで記録にとどめておくべきでしょう。

『鬼滅の刃』最終巻(23巻、集英社)の発売日に、東京・渋谷の書店で=2020年12月4日

『鬼滅の刃』最終巻(23巻、集英社)の発売日に、東京・渋谷の書店で=2020年12月4日小林章夫(上智大学名誉教授)

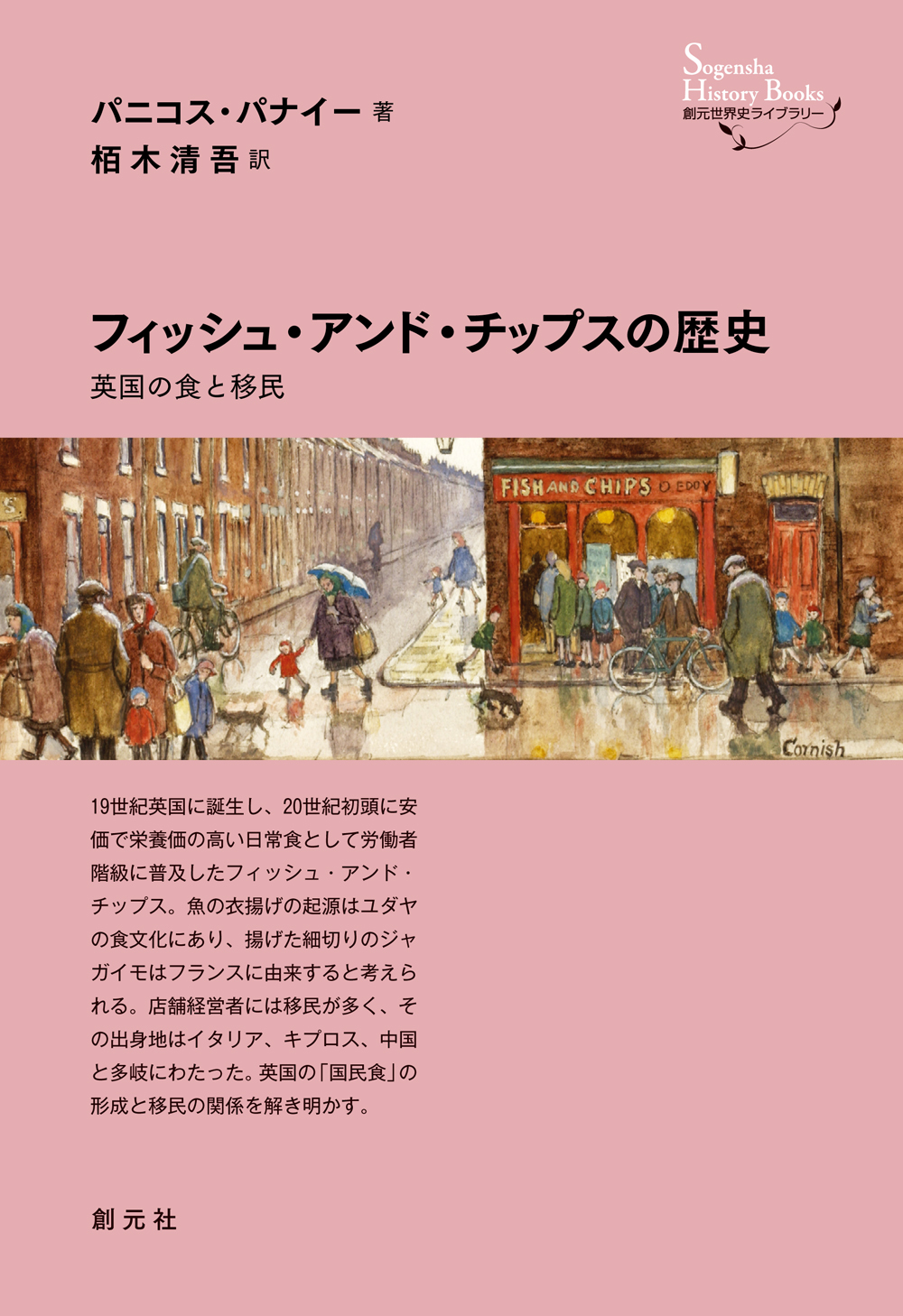

パニコス・パナイー『フィッシュ・アンド・チップスの歴史――英国の食と移民 』(栢木清吾訳、創元社)

パニコス・パナイー『フィッシュ・アンド・チップスの歴史――英国の食と移民 』(栢木清吾訳、創元社)

パニコス・パナイー『フィッシュ・アンド・チップスの歴史――英国の食と移民 』(栢木清吾訳、創元社)だが、これでイギリス料理の評価が高まるとは思わないけれど、そんなことは気にする必要はない。これからもこの伝統は受け継がれるだろうから。

駒井稔(編集者)

ダリル・ブリッカー、ジョン・イビットソン『2050年 世界人口大減少』(倉田幸信訳、河合雅司解説、文藝春秋)

ダリル・ブリッカー、ジョン・イビットソン『2050年 世界人口大減少』(倉田幸信訳、河合雅司解説、文藝春秋)

ダリル・ブリッカー、ジョン・イビットソン『2050年 世界人口大減少』(倉田幸信訳、河合雅司解説、文藝春秋)都市化と女性の高学歴化による自立が進むと出生率が低下し、2050年には世界の人口は減少に転じるという結論には恐ろしいほどの説得力があります。それがまぎれもない自然史的過程であるという分析は、ただ少子高齢化がもたらす災厄を強調する類書とは一線を画しています。人類はこれからどう歩んでいくのかという壮大な問いを、著者たちは投げかけてくるのです。

今野哲男(編集者・ライター)

大澤真幸・國分功一郎『コロナ時代の哲学 THINKING「O」016号』(左右社)

大澤真幸・國分功一郎『コロナ時代の哲学 THINKING「O」016号』(左右社)

大澤真幸・國分功一郎『コロナ時代の哲学 THINKING「O」016号』(左右社)

本書は、その確信犯的な政府の国策批判などは遥かに置き去りにして、コロナ禍を「世界政府」の創設に繋げようという桁外れの論考。その緻密な論理と歴史感覚に基づく思想の膂力(りょりょく)に、ゆうに「2020年 私のベスト1」と呼ぶに相応しい力強さを感じた。

『自転しながら公転する』(新潮社)の著者・山本文緒

『自転しながら公転する』(新潮社)の著者・山本文緒主人公は30過ぎの独身で、一応は時間労働契約社員であり(つまり正社員でもバイトでもない)、親の介護で実家に帰っている。これが現代の女性の一つの典型である。面白く読めて考えさせる。そしてプロローグとエピローグが加わることによって、ぐんと奥行きが増し、今の日本に対し堂々と対峙する作品になっている。アッと驚く最後のオチも含め、巻を閉じてしばらくは呆然としていた。

松澤隆(編集者)

日本アーレント研究会編『アーレント読本』(法政大学出版局)

日本アーレント研究会編『アーレント読本』(法政大学出版局)=筆者提供

日本アーレント研究会編『アーレント読本』(法政大学出版局)=筆者提供

刺激といえば、歿後50年で熊野純彦『三島由紀夫』(清水書院)。熊野の著書で初めて完読、興奮。興奮といえば、歿後40年の『野呂邦暢ミステリ集成』(中公文庫)。初集成の魅力。自分が10代で初めて「成人向雑誌」の覚悟で買った「文藝春秋」の芥川賞作家が野呂。文藝春秋といえば(意外な?)長谷部恭男『戦争と法』。石川健治が國分功一郎との対談で激賞、購読。國分といえば、『はじめてのスピノザ――自由へのエチカ』(講談社現代新書)。既読感はあるが良書。ただ、<スピノザに対して、終始、批判的であった> (上掲書、國分のコラム)というアーレントに、いま惹かれる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください