『芦部信喜 平和への憲法学』、『人新世の「資本論」』、『コロナの時代の僕ら』……

2020年12月30日

*本や出版界の話題をとりあげるコーナー「神保町の匠」の筆者陣による、2020年「私のベスト1」を紹介します。

(上)はこちら

大槻慎二(編集者、田畑書店社主)

渡辺秀樹『芦部信喜 平和への憲法学』(岩波書店)

渡辺秀樹『芦部信喜 平和への憲法学』(岩波書店)

渡辺秀樹『芦部信喜 平和への憲法学』(岩波書店)ところが評伝という形でこの法学の泰斗の人生を綴った本書を読むと、戦後繰り返し訪れる「改憲」の波に、彼がどう立ち向かってきたか、その論点や経緯、非戦の道を選んだ〈日本〉という「国柄」が、先人のどんな努力に支えられて成り立ってきたかが如実にわかる。

実は芦部信喜氏、わが母校(長野県伊那北高校)の大先輩にあたる。そして著者の渡辺秀樹氏も、面識はないが同窓の2期上で今は信濃毎日新聞の編集委員をされている。このところ大活躍のKing Gnuの常田大希氏もだいぶ年下の後輩だと知って驚いているところだが、本書を手にして東西3000メートル級のアルプスに挟まれた田舎町を、ちょっぴり誇らしく思った。

佐藤美奈子(編集者、批評家)

古川日出男『おおきな森』(講談社)

帯にある「前人未踏のギガノベル」という謳い文句が納得される作品で、迷いなく「今年のベスト1」に選びたい。作家が描くのは、過去の古川作品が創り上げた世界を土台に、ガルシア・マルケス『百年の孤独』と宮沢賢治『銀河鉄道の夜』の両ワールドが連結されるまでの旅である。連結させるのは坂口安吾であり、小林秀雄であり、ホルヘ・ルイス・ボルヘスやフリオ・コルタサルであり、古川日出男であり、歴史のなかに遺棄されてきた名も無き死者たちであることが感触とともに伝わる。

場所としての「満洲」と「イーハトーブ」が焦点化される本作は同時に、物語をめぐる物語であり、小説作法をめぐる物語であり、本をめぐる物語でもあった。言葉の発生とは、日本語とは、文学とは、音声とは、複製・出版とは、について考えさせられる得がたい時間を味わった。

古川日出男『おおきな森』(講談社)

古川日出男『おおきな森』(講談社)鈴木久仁子(編集者、朝日出版社)

高野秀行著『幻のアフリカ納豆を追え!――そして現れた〈サピエンス納豆〉』(新潮社)

7年に及ぶ世界の未確認納豆探求・完結編。納豆は世界のどこでも恥ずかしがり屋で「台所でもじもじ」してるが、心を開けばフレンドリー。そしてどの国の人もなぜか「自分たちだけが食べている臭くて美味い独特の伝統食品」と思い込む。そんな納豆が手繰りよせる奇縁の数々。味の素「辺境要員」でアフリカ納豆を調査する幼なじみ・健ちゃん(最後まで格好いい)。西アフリカでは高野さんと同じく世界の納豆に思いを馳せる研究者と出会い、軍と秘密警察に事情聴取され、韓国のある村の過去を探れば隠れキリシタンの生活を納豆が支え――。

手間と時間をかけ納豆をつくる人達の動き、音。「これは納豆と言えるのか…?」。見届けるまでの不安と緊張感。そして匂いを確認できた時の喜び!

視界が狭まっていた近頃、納豆からここまで行けるかと驚き、あの匂いを、出会ったことのない、それぞれ違う料理の数々でアフリカ、朝鮮半島から届けてくださることに感動しました。

『幻のアフリカ納豆を追え!――そして現れた〈サピエンス納豆〉』(新潮社)の著者・高野秀行(手にするのはアフリカ納豆)

『幻のアフリカ納豆を追え!――そして現れた〈サピエンス納豆〉』(新潮社)の著者・高野秀行(手にするのはアフリカ納豆)野上暁(評論家、児童文学者)

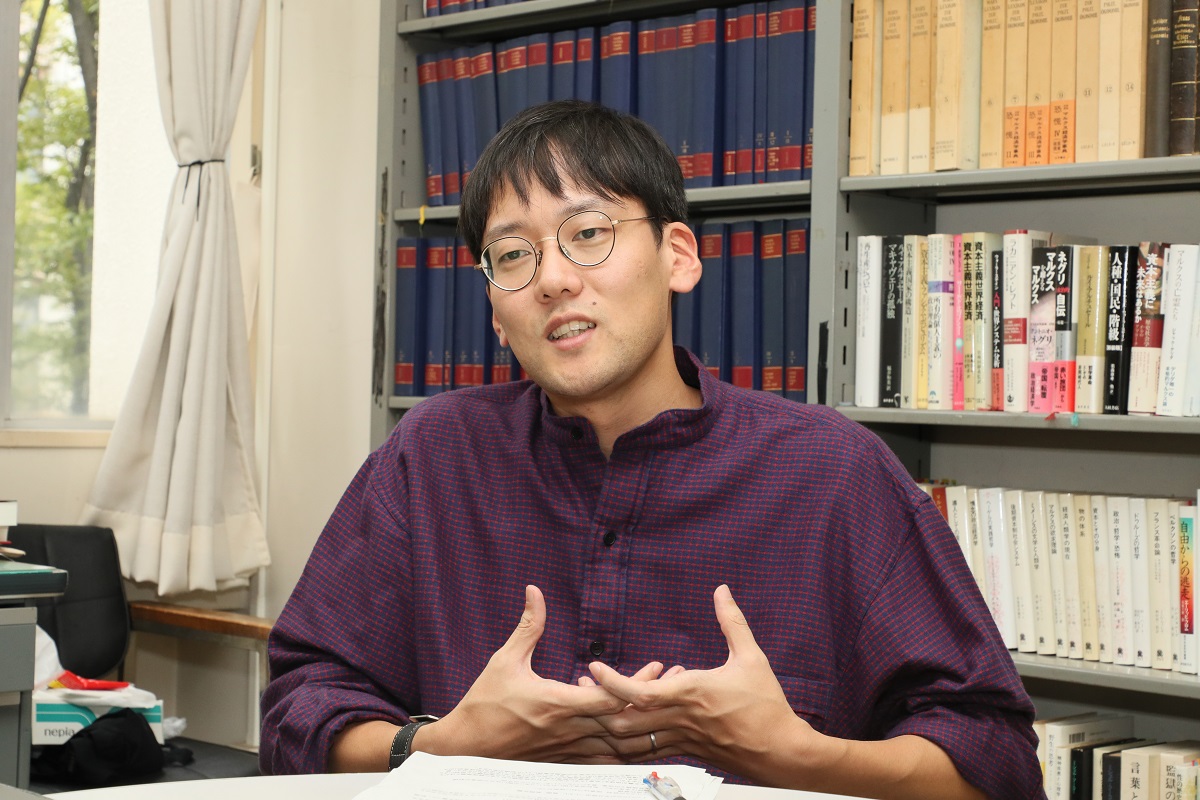

斎藤幸平『人新世の「資本論」』(集英社新書)

「人新世」とは、人類の活動の痕跡が地球の表面を覆いつくし、地質学的に新たな時代に入ったとしてノーベル化学賞受賞のパウル・クルッツェンが命名したという。人新世の気候変動はすでに世界各地に異変を起こし地球の破滅に向かう。国連が掲げた「SDGs」(持続可能な開発目標)も気候変動を止めることなどできないと著者はいう。

グローバル化された資本主義の下では、先進国は開発途上にある国々の低賃金労働力や自然資源やエネルギーを収奪することによって豊かな生活を保障されてきた。ここで犠牲を強いられ搾取の対象となってきた労働者も地球環境さえも使いつくした資本主義はどこに向かうのか。ここで著者は、晩期マルクスの思想の中から危機解決のヒントを引き出し、「脱成長コミュニズムが地球を救う」と提言する。文明崩壊の危機をどう乗り越えるかを提示する、コロナ禍で読んだ刺激的な一冊だ。

『人新世の「資本論」』(集英社新書)の著者・斎藤幸平

『人新世の「資本論」』(集英社新書)の著者・斎藤幸平堀由紀子(編集者・KADOKAWA)

クリストファー・ワイリー『マインドハッキング――あなたの感情を支配し行動を操るソーシャルメディア』(牧野洋訳、新潮社)

クリストファー・ワイリー『マインドハッキング――あなたの感情を支配し行動を操るソーシャルメディア』(牧野洋訳、新潮社)

クリストファー・ワイリー『マインドハッキング――あなたの感情を支配し行動を操るソーシャルメディア』(牧野洋訳、新潮社)

とくに、2016年のブレグジット(EU離脱)やアメリカ大統領選への介入の過程は衝撃的です。その手法を著者は、「集団洗脳」という強い言葉で記します。私も含め大半の人は「自分は洗脳されない」と思っているでしょうが、今は「私は大丈夫なはずがない」と強く思います。岩盤支持層という人たちが生み出される理由もわかりました。

こうなると自分で自分を守ることしかありません。私はこの本を読んでネットの使い方を変えました。

高橋伸児(「論座」編集部)

パオロ・ジョルダーノ『コロナの時代の僕ら』(飯田亮介訳、早川書房)

新型コロナウイルスの感染が広まってから、日本でおそらく初めて刊行された本の一つ(4月刊)。イタリアの作家がこのエッセイを書きはじめたのは世界で4万人しか(!)感染者がいなかった時だ。8000万人が罹患したこの年末あらためて読むと、彼の“叫び”は第3波の襲来に右往左往するいまの事態を予見していたかのようで寒けだつ。行政・科学者・市民の関係性の機能不全にしても、「僕は忘れたくない」と連呼した政治家や専門家、個人のふるまいも、自然や環境に対する人間の接し方も、この1年近くの間にどれほど変わったというのだろう。「アフターコロナ」「ウイズ・コロナ」などという言葉は能天気なのかもしれない。本書は「元の生活」の根源的な“再起動”を読者に突きつけている。

『コロナの時代の僕ら』(飯田亮介訳、早川書房)の著者・パオロ・ジョルダーノ=本人提供

『コロナの時代の僕ら』(飯田亮介訳、早川書房)の著者・パオロ・ジョルダーノ=本人提供有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください