「半藤さんの仕事で歴史を知り、未来を考える若い人が増えました」と報告したい

2021年01月20日

電話ぎらいだからFAXで――と聞き、緊張しながら文面をこしらえて『漱石と落語』(水川隆夫著・平凡社ライブラリー)の解説文をお願いしたのが、半藤一利さんとのご縁の始まりだった。2000年初めだったと思う。何度か催促FAXを送ったころに編集部に電話がかかってきて、「もういいから、電話くれてもよぉ」とうんざり気味に、あの胴間声(失礼)で、執筆を引き受けてくださった。

本が無事に刊行された後、「一度お目にかかりたいのですが」とお願いした。某会合の後にホテルのロビーにうかがい、初のおめもじにこぎつけた。お茶をご一緒しながら、漱石ファンの編集者が何かを企んでいると下心を嗅ぎつけられたのか、「お前さんの考えていることぐらい、お見通しなんだよ」、ふふん、とベテラン編集者の風格をにじませて言われた。ガードが固いなあ。いや、もし鼻であしらわれたのだとしても、若かったゆえか気づかずにすんだ。

鈍感が功を奏したか、単行本を少しずつ作らせてもらえるようになった。じつはお酒が強かったのが幸運だったのではないか。なにせ、酒を呑んでオダをあげるのが大好きな御仁なのである。一杯一杯また一杯。いくら呑んでも、知識と経験からくる山ほどの話題をカンガルーの袋にいっぱい詰め込んで大盤振る舞いするような、頼もしさであった。

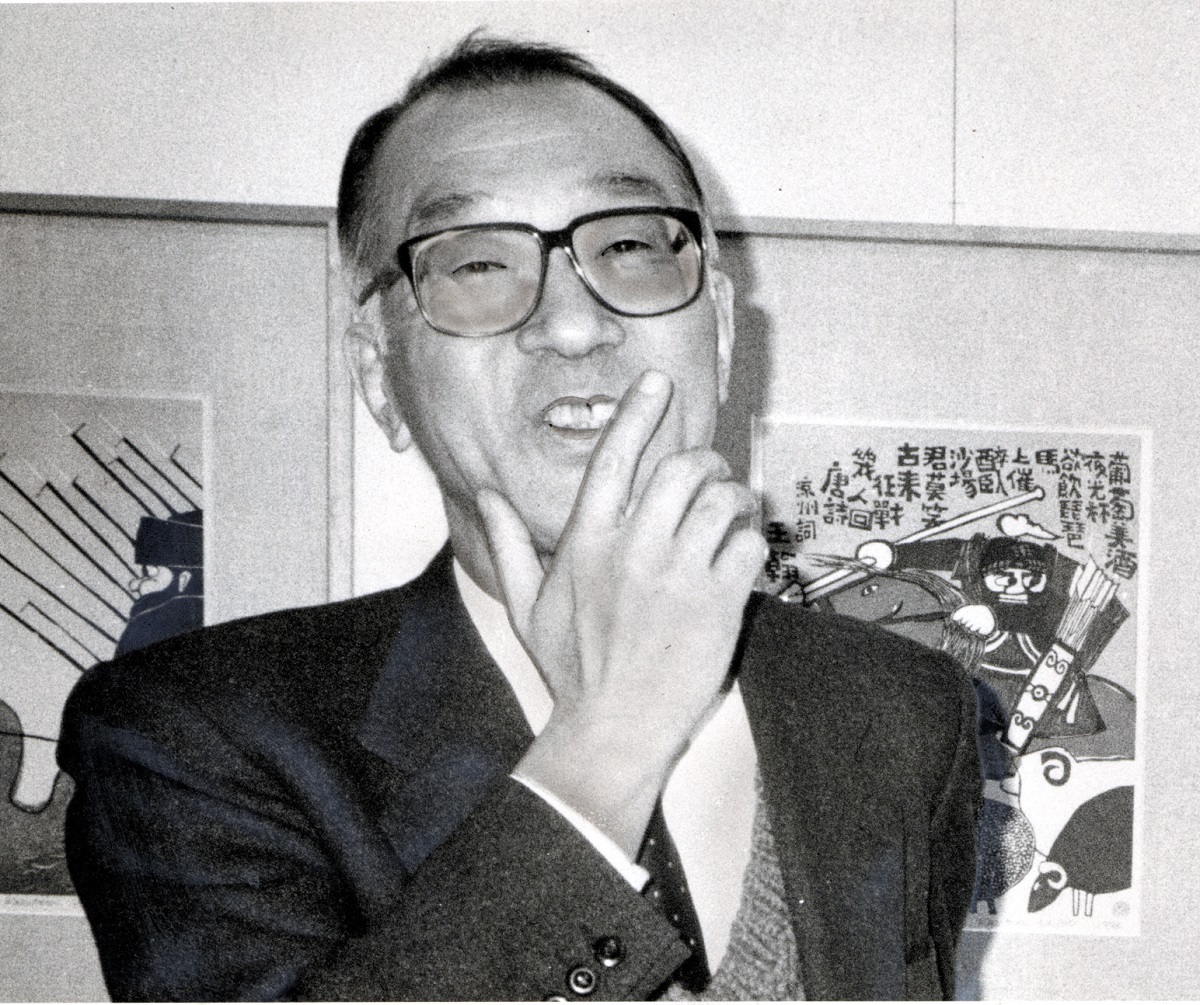

半藤一利さん(1930-2021)=2010年、千代田区麹町で

半藤一利さん(1930-2021)=2010年、千代田区麹町で

文藝春秋の取締役時代=1988年

文藝春秋の取締役時代=1988年言うは簡単でも長大な仕事はさぞ荷が重くもあったろう、返事をしぶられて諦めかけていたころ、「あれ、やるからよぉ」と電話を頂いたときの嬉しさといったら。それ以上に、いざ満州の話から“授業”が始まり、点と点だった歴史が線でつながってゆく面白さを味わったあのゾクゾクとした興奮は、今でも鮮やかに思い出せる。

半藤一利『昭和史 1926-1945』(平凡社ライブラリー)

半藤一利『昭和史 1926-1945』(平凡社ライブラリー)15回の授業をまとめた「戦前篇」(『昭和史 1926-1945』平凡社)が2004年に出た後、準備期間をおいて2年後に「戦後篇」(『昭和史 1945-1989』平凡社)も同じスタイルで刊行された。

自称「歴史探偵」は、いつしか「歴史の語り部」とも呼ばれるようになった。そうなると、「この頃はしゃべってばかりいる、よぉし書いてやる」と、文芸誌『こころ』に『B面昭和史』『世界史のなかの昭和史』を連載した。毎回、締め切りのかなり前に、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください