2021年01月21日

丸山健二Twitterの炎上、あるいは『鬼滅の刃』と価値基準について

前回の論考で、「マジか」「ヤバい」「カワイイ」「泣ける」というクリシェ(常套句)を並べているうちに、ある連想が浮かんだ。クリシェといえば、このところこんな言葉たちにしばしば遭遇しはしなかったろうか。

そう、「仮定のことにはお答えできない」という菅首相の決め台詞……それがついに、コロナ禍では「仮定のことは考えない」にまでグレードアップしてしまったが……。あるいは官房長官時代の記者会見での彼のクリシェは、「問題ない」であり、「その指摘はあたらない」、「お答えは差し控える」であった。そこにもう一つ、もはや頻繁に使われすぎてオリジナルが誰かもわからないくらいだが、「誤解を与えたとしたらお詫びする」(これこそ究極の仮定!)「誤解を招くという意味においては反省している」を加えてもいいかもしれない。

「マジか」「ヤバい」「カワイイ」「泣ける」が共感の感嘆符だとすれば、これらは拒絶の感嘆符である。そしてその奥にある表出されるべき膨大な言葉をクリシェで抹殺していることは、両者に共通するところである。考えてみれば、“忖度する”のに言葉はいらない。“空気を読ませる”のも“同調圧力”も、すべて〈非言語〉のなせるワザだ。

以前、朝日新聞社で「一冊の本」という読書誌の編集を担当していたとき、当時朝日新聞のコラムニストだった早野透氏に「政治家の本棚」という連載をしてもらっていた。これは毎月一人の政治家を選び、その読書遍歴をたずねるという企画で、その何回目かにまだ総理大臣になる前の小泉純一郎氏にご登場いただいた。そしてそこで初めて、自分に影響を与えた本(雑誌)に漫画(「少年マガジン」)を挙げた政治家に出会って、ちょっとびっくりしたことがある。

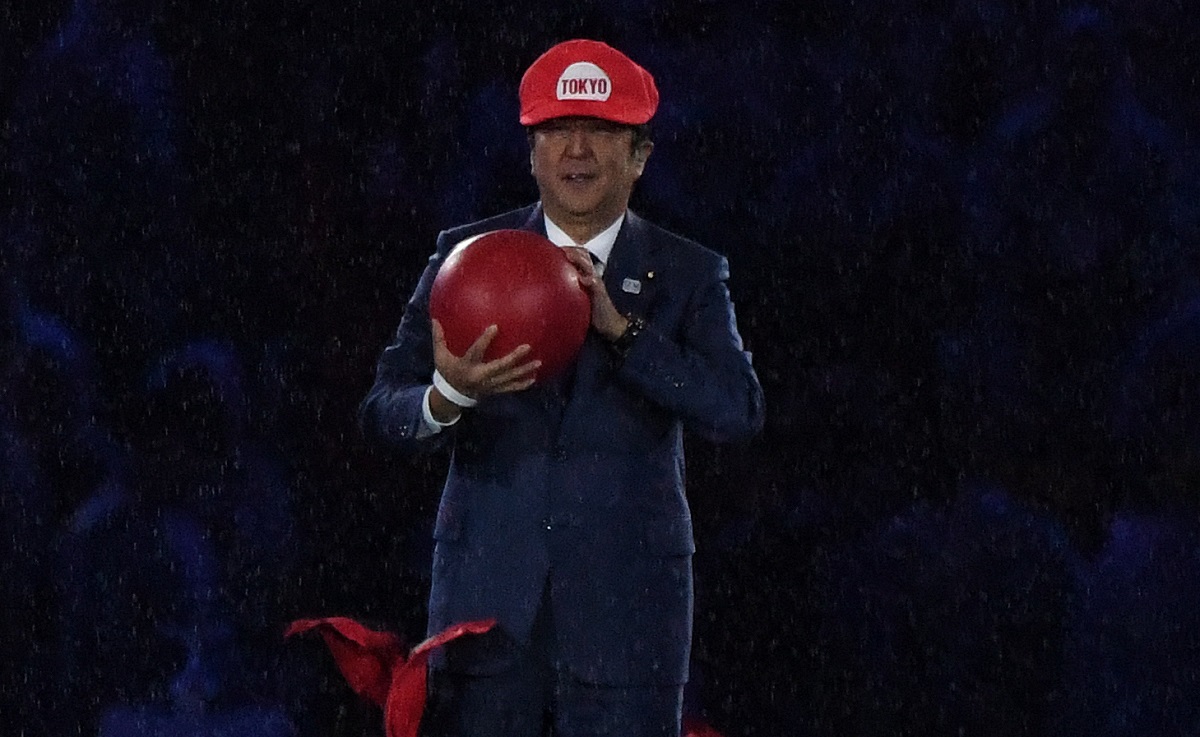

あるいは麻生現副総理は漫画好きで知られている。菅現総理と安倍前首相の読書遍歴については残念ながら情報を持っていないが、リオデジャネイロ・オリンピックの閉会式で、スーパー・マリオに扮して土管から出てくるという役回りを嬉々として演じていた前首相の姿を思い浮かべれば、おおよそのところ想像がつく。

リオデジャネイロ・オリンピックの閉会式で、スーパー・マリオに扮して登場した安倍首相(当時)=2016年8月22日

リオデジャネイロ・オリンピックの閉会式で、スーパー・マリオに扮して登場した安倍首相(当時)=2016年8月22日いずれにせよ、国会議事堂に行くとこれら政権与党の重鎮をキャラクター化した商品が売られていたり、選挙の際、遊説の最後の締めが秋葉原であったり、彼らとサブカルの相性はいいのだろう。

もしかしたら「こんなに若者に理解のあるお年寄り」であることをアピールしているという側面もあるかもしれないが、そうとばかりも言えない。彼らは本当にサブカルチャーが好きなのだ。というよりは、もしかするとハイカルチャー、ないしメインカルチャーを嫌悪するあまりに、サブカルチャーに身を寄せるふりをしているだけかもしれない。

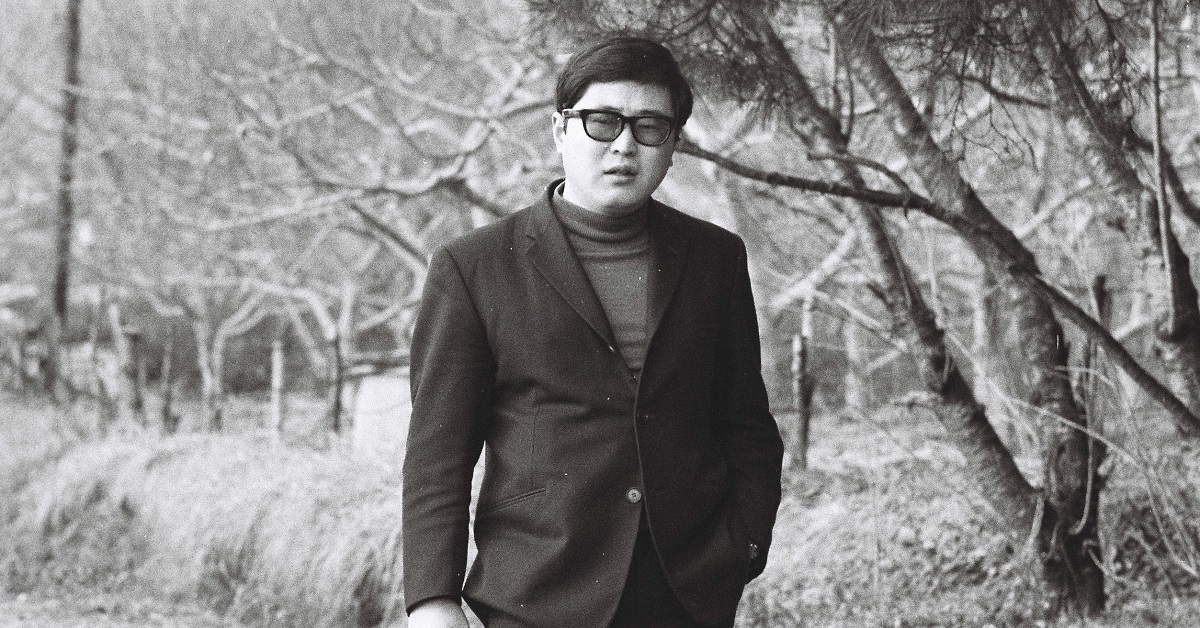

丸山健二=1969年12月、長野県長野市の郊外で

丸山健二=1969年12月、長野県長野市の郊外で 一方、読者に媚びもしなければ、誰に忖度するでもない丸山健二がTwitterで繰り広げる《反措定(アンチテーゼ)》は、こと政治の現状にとどまらず、そのもっと向こうにある〈人間の自由〉の問題に深く触れている。

1966年に23歳で芥川賞を受賞して以来55年、喜寿を迎えたこの作家は、売り上げ至上主義に支配される出版業界、文学賞の運営を基準に組織される文壇というギルドに徹底して背を向け、ひとり安曇野にあって小説を書き続けてきた。

これもまた別な意味で、筆者にとっては《反措定》である。何しろこちらもおよそ四半世紀にわたって、丸山さんにとっては唾棄すべき“文壇”の周辺をうろついてきた身である。ゆえに丸山さんが文壇を舌鋒鋭く批判する言葉に、素直に頷くことができるかといえば、正直微妙な場合もある。

たとえば丸山さんが弱冠30歳、「雨のドラゴン」という作品で谷崎潤一郎賞の候補になったとき、辞退しようとしたら、「このあたりで賞をもらっておいた方が身のためですよ」と進言した編集者がいて、「こいつは正気でそんなことを言っているのか」とまじまじと相手の顔を見たという。もし自身が同じシチュエーションにあったら、と考えたならば、決して口にはしない台詞だろうと考える半面、そう言ってしまう編集者の頭の中も理解できる。

だがそれ以上に、そんな人事のみみっちいことよりも、丸山さんが主催する〈オンライン文学サロン〉でたびたび口にする「人間はまだ文学の鉱脈をほんのわずかしか掘っておらず、この世にはまだ書かれたことのない小説がごまんとある」という極めてポジティブな言葉に激しく同意する者でもある。

では、そんな丸山さんが頑ななまでに貫いた、どこにも凭(もた)れることなく、純粋に言語芸術家として生きる姿勢。毎朝4:00に起床し、それからきっちり2時間を執筆にあて、後の時間のほとんどを庭づくりにあてるという日常。これを365日、何年も何年も、どこに出かけることもなく繰り返す。……その生活がいったい何を生み出してきたのか。

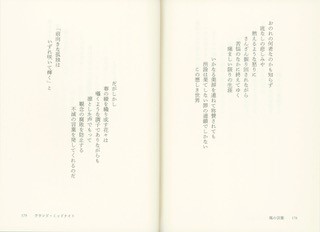

それはたとえば『ラウンド・ミッドナイト 風の言葉』を読めばわかる。

丸山健二『ラウンド・ミッドナイト 風の言葉』(田畑書店)=筆者提供

丸山健二『ラウンド・ミッドナイト 風の言葉』(田畑書店)=筆者提供そしてその「物体としての言葉」を裏付けているのは、肉体としての丸山健二としか言いようがない。切れば血が出るし、不用意に置けば自らを深く傷つけもする。そういう意味で「身体性をもった言葉」なのである。つまりそれは「虚構」ではあっても、「身体」を伴わなければたちまちに消え去ってしまう「現実」なのだ。

EvdokiMari/Shutterstock.com

EvdokiMari/Shutterstock.com丸山さんに感じる「自由」であることへのヒリヒリした渇望、そのために費やされる膨大なエネルギーと同質なものを、最近、ある本に出会って感じた。それは高村友也という人の『僕はなぜ小屋で暮らすようになったか——生と死と哲学を巡って』(同文舘出版)である。

著者は1982年生まれ。5年ほど前に30半ばで書かれた本である。ごく普通の家庭に育った著者は、幼いころに「自分が死ぬということ」のイメージに取り憑かれてしまう。そしてまた、「自分」という存在が「ホンモノ」か「ニセモノ」かが気になって仕方がない。しぜん志向は哲学にいき、東大哲学科を出たあと慶応の哲学科大学院で博士号を取得するも、研究者の道を放棄して退学してしまう。

そして、圧倒的な孤独と無限の自由を渇望するあまりに、アパートを出て路上で暮らすようになり、結果たどり着いた結論が、どこでもいい、狭い土地を購入してそこに自分ひとりが住まえるだけの、小さな小屋を建てることだった。そして実際に著者は山梨の雑木林の中にわずかな土地を購入して、自分で小屋を建てる。この本は、生まれてからそこに至るまでの自己の精神遍歴を記した自伝である。

瑣末なことだが、この本でまず注目したのは、子どものころの逸話である。著者の育った家庭は経済的にも豊かで、束縛のない自由な家庭だったが、ただひとつ、両親は娯楽メディアにだけは不寛容だった。テレビは1日30分まで。ゲームの類は一切買ってもらえなかった。しかし興味を抑えられない著者は、テレビやビデオの音声だけをカセットテープに録音して、寝る前に布団の中でウォークマンを握りしめて聞くのを楽しみとした。そしてその内でも最もお気に入りなのは『天空の城ラピュタ』だった……。

人はなぜ生きているのか。生きていることそれのみの理由で、なぜ人は束縛されねばならないか。現実のひとつひとつ、目の前にある物の存在理由のいちいちを確かめざるを得ないという根源的な問いかけに耐えうる頭脳は、幼いころの娯楽メディアからの遮断なしに、果たして生まれただろうか。

売り場に並んだ『鬼滅の刃』の23巻(最終巻)=2020年12月4日、東京・渋谷の書店

売り場に並んだ『鬼滅の刃』の23巻(最終巻)=2020年12月4日、東京・渋谷の書店丸山健二Twitterの炎上、あるいは『鬼滅の刃』と価値基準について

前回の論考のはじめの部分で、丸山さんのTwitterに群がったアンチの言説を見て、そこにこちらが求める読者層はないと記した。では読者をどこに求めるかと言えば、この著者のような世代だと言っていい。

アニメもゲームもその草創期に立ち会い、新しいメディア、新しいおもちゃを手にして興奮し、既にあったハイカルチャーを忌み嫌うことで自らのレーゾンデートルを確立してきた世代と違って、この世代は生まれながらにして空気の如く、身の回りにサブカルチャーが溢れていた。何も特別なものではなかった。それは逆に言えば、活字メディアもハイカルチャーもそれらと同列にアクセス可能であり、いずれでも選択できるものとしてあったのだ。その違いは大きい。

ぐるり巡って前稿で触れた『鬼滅の刃』に戻るのだが、昨年のベストセラー・リストを見て驚いた人も多かっただろう。上位の多くを『鬼滅の刃』が占めていたのだ。そこにフィクション、ノンフィクションを問わず、活字の立ち入る隙間はなかった。それに全国紙5紙すべてへの一斉全面広告。丸山さんでなくとも、この国にいったい何が起こったか、と思わざるを得ないだろう。

あるいは『劇場版』の終わりに流れるテロップを見て思ったのは、これほど多くの人間が関わっているプロジェクトには、いったい如何ほどの資本が流れるのだろう、ということだった。エンターテインメント・ビジネスにおいては皮肉なことに、『鬼滅の刃』はモンスターであり〈鬼〉的な存在であって、一方、丸山さんや高村さん(と一緒くたにはできないが)のような存在は、儚く脆い〈人間〉の側にいるように思われる。

〈鬼〉と〈人間〉。この吐き気を催すほどの非対称性に、虚しくも敢然と立ち向かう主人公たちに、観客の無意識は呼応しているのだろうか。街や公園で炭治郎のコスプレをして跳びまわっている子どもたちの小さな体の内奥は、推し量るに余りある。

物語のクライマックス、最後の重要な場面において、「価値基準が違う」という生硬な言葉をあえて用いた作者の意図は計り知れないが、鬼と人間ではやはり「価値基準が違う」のだ。

ここでふたたび、丸山さんのTwitterが突きつける《反措定》を置いてみる。が、やはりアニメやゲームにしても、立派に確立した表現手段として認めざるを得ないわが身にとっては、どうやら両者を自分なりに〈止揚〉するしか手がなさそうだ。

などと思うにつけ、どこやらで丸山さんの声が響いてきた。「それがどうした」と。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください