自己表現より従属性を重んじる校則はもうやめましょう

2021年02月25日

茶髪を黒く染めるよう繰り返し指導され、精神的苦痛を受けたとして、大阪府立高校の元女子生徒が府を相手に起こした訴訟の判決が2021年2月16日、大阪地裁でありました。

結果は元生徒である原告の勝訴となったものの、校則、生徒指導の方針、頭髪指導の違法性は認められず、原告の主張のほとんどは受け入れられませんでした。

この結論には疑問を持たざるを得ません。私は法律の専門家ではないので、ここでは法的な問題点には足を踏み込みませんが、判決文には、非論理的かつ非現実的であると感じる部分が散見されました。

1つ目は、社会通念を理由に、校則や頭髪指導の違法性を否定したことです。被告側は「校則は社会通念に照らして合理性がある限り、違法ではない」と主張し、判決文でも「社会通念に照らして合理的なものである場合には、裁量の範囲内のものとして違法とはいえない」と述べていました。ですが、この「社会通念」は、どのようにして形作られてきたのでしょうか?

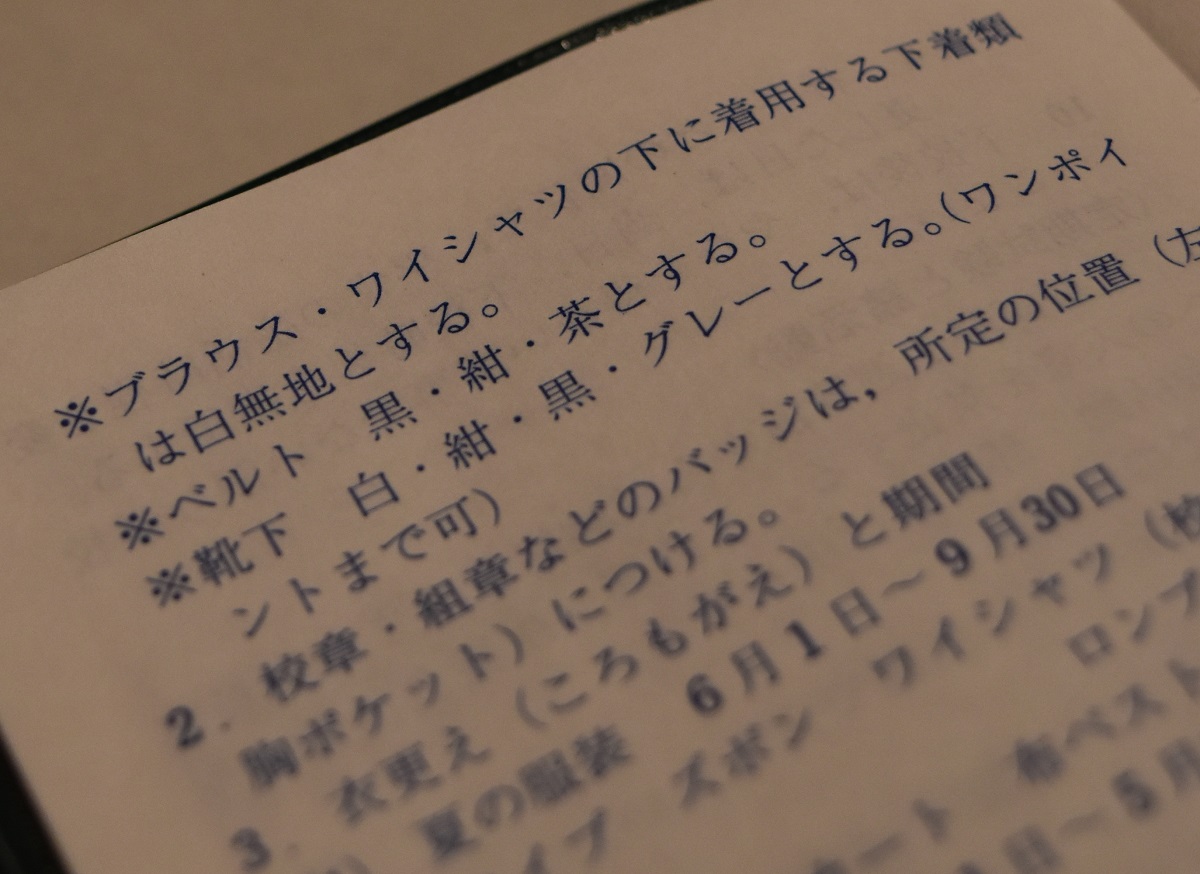

ある東京都世田谷区立中学の生徒手帳

ある東京都世田谷区立中学の生徒手帳明治時代に当時の文部省によって『小学生徒心得』が発行されて以降、昭和に入って、学生運動に影響を受けた自由化の波や社会的現象となった非行を学校側が抑えつけようと、校則はより細かくなっていったという経緯があります。そうして多くの学校が染毛の禁止を定めた校則を作ったがゆえに、社会全体に「中高生の染毛はよくない」という価値観が広まり、「社会通念」ができあがったのではないでしょうか。

それにもかかわらず、その校則が「社会通念に照らして合理性」があるとされるならば、校則を変える余地はなくなります。つまり、「校則が社会通念を作った」のに、「社会通念に即しているから校則は変えなくてよい」というのは、「循環論法」です。裁判所が論理学上の詭弁を弄してしまっているのです。

これは、女性だけにヒールやメイクを強要する等、職場での性差別的な服務規程と全く同じ構造です。男性優位社会が定めた服務規程が社会通念として定着したという経緯があるにもかかわらず、「性差別をやめて欲しい」という声が、「社会通念だから」という理由で潰されています。

このように、「社会通念」というカードを繰り出せば、循環論法に陥るだけで、「変える機会を与えません」「自由を奪う側の味方をしますよ」という意味にしかなり得ません。公正であるべき裁判所がしてはならない判断のように思うのです。

Rob Hyrons/Shutterstock.com

Rob Hyrons/Shutterstock.com次に、「頭髪に関する校則は、生徒の関心を勉学やスポーツに向けさせ、非行防止等につなげるものであり、教育目的に基づく」という府側の主張や、判決が「華美な頭髪、服装等を制限することで生徒に対して学習や運動等に注力させ、非行行動を防止する」と結論付けたことも、ナンセンスだと思います。

ゲームのやり過ぎ等とは異なり、髪を染めるのは通常何時間もかかりませんから、学習や運動と両立することは十分に可能です。染毛が学習や運動等の関心を削ぐという因果関係はどこにもないはずです。実際、麻布高校、女子学院、神戸女学院等、名だたる進学校で染毛を禁止していない学校は多々あります。

百歩譲って、染毛等に熱心で、勉学やスポーツに関心を持てない生徒がいたとしましょう。では、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください