2021年03月01日

89年前の3月、一人の外国人女性が横浜に着いた。アンドレ・ヴィオリス(Andrée Viollis)。およそ3カ月、彼女は満洲事変から間もない日本で要人に会い、都市も農村も取材した。夏前に帰国、仏紙「ル・プチ・パリジャン」で10回、『日本人の仮面〔マスク〕の下』として連載。翌年3月、『日本とその帝国(Le Japon et son empire)』として、単行本が刊行された。その全訳が、本書『1932年の大日本帝国――あるフランス人記者の記録』(大橋尚泰訳、草思社)だ。

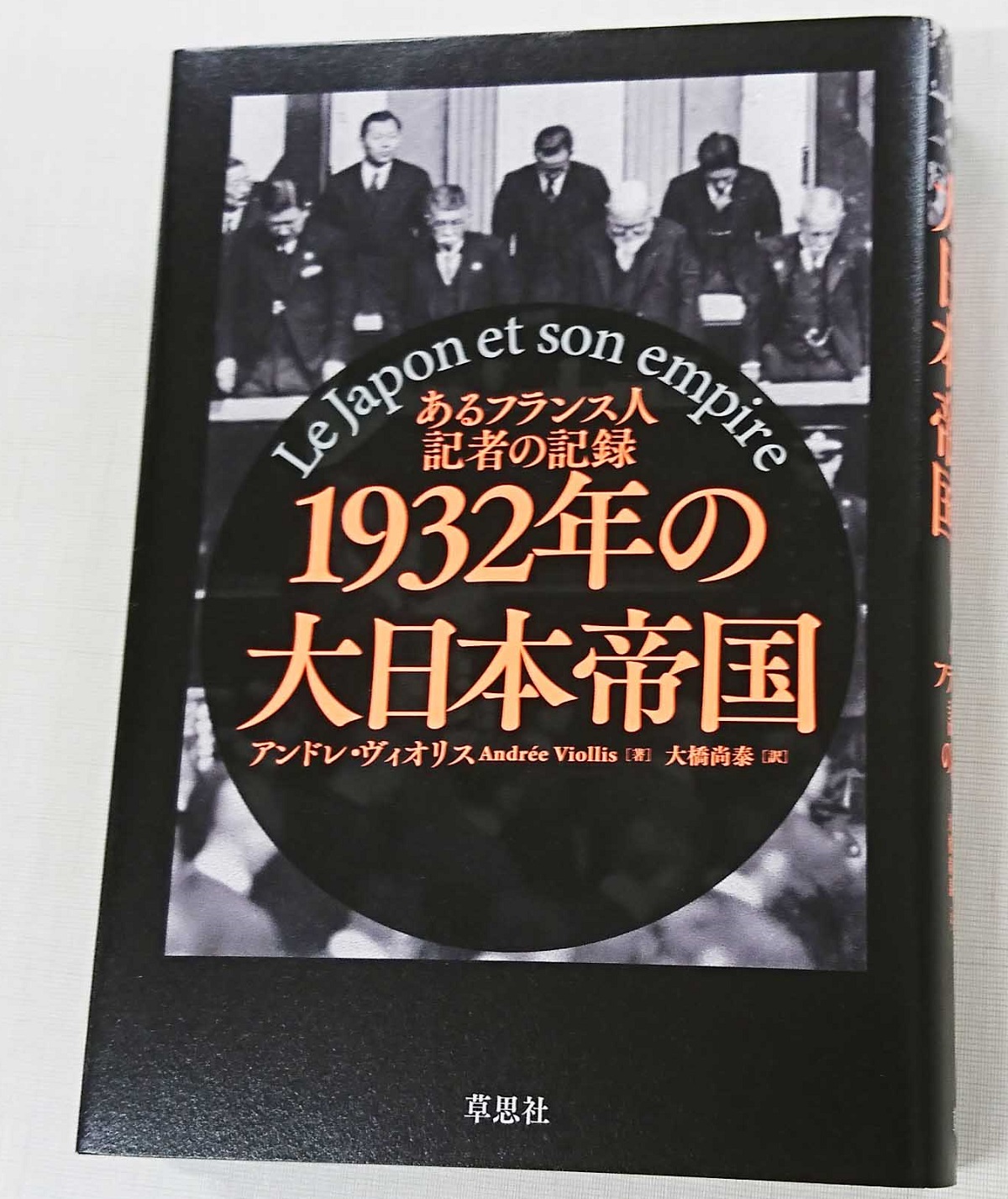

『1932年の大日本帝国――あるフランス人記者の記録』(大橋尚泰訳、草思社) カバー写真は、ヴィオリスが傍聴した1932年3月22日の帝国議会に出席した閣僚たち。右端が犬養毅首相。装幀者は鈴木正道(Suzuki Design)=筆者提供

『1932年の大日本帝国――あるフランス人記者の記録』(大橋尚泰訳、草思社) カバー写真は、ヴィオリスが傍聴した1932年3月22日の帝国議会に出席した閣僚たち。右端が犬養毅首相。装幀者は鈴木正道(Suzuki Design)=筆者提供

(訳注)通称「国会通り」(右)。ヴィオリスが来日した1932年は新国会議事堂が建設中。大通りの左側の仮議事堂(現在、衆議院第二別館があるあたり)で議会が開かれた=筆者提供

(訳注)通称「国会通り」(右)。ヴィオリスが来日した1932年は新国会議事堂が建設中。大通りの左側の仮議事堂(現在、衆議院第二別館があるあたり)で議会が開かれた=筆者提供しかし、《野党屈指の手ごわい論者》立憲民政党の斎藤隆夫は、《とても背の低い》立憲政友会総裁・犬養毅首相を論難する姿を、目撃されている。来日4日目の3月22日、議会傍聴席から見ていた彼女は、《奇妙なしかめっ面》の斎藤代議士が自分と同年とは知らなかったろう。その後の犬養の運命も。

アンドレ・ヴィオリス(1870~1950)は第一次世界大戦中の1917年、英国首相ロイド・ジョージへの独占インタビューを成功させ、英国内の新聞各紙でも注目された https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9e_Viollis#/media/Fichier:Andr%C3%A9e_Viollis.jpg

アンドレ・ヴィオリス(1870~1950)は第一次世界大戦中の1917年、英国首相ロイド・ジョージへの独占インタビューを成功させ、英国内の新聞各紙でも注目された https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9e_Viollis#/media/Fichier:Andr%C3%A9e_Viollis.jpgパリの上流家庭に育ち、オックスフォード大学に学び、第一次大戦では看護婦に志願、野戦病院で傷病兵を看た。その様子を「ル・プチ・パリジャン」に寄稿したことが、記者に飛躍する端緒となる。

以後、パリ講和会議、アイルランド内戦、独仏に引き裂かれたアルザス・ロレーヌ、部族叛乱に揺れるアフガニスタン、独立を求めるインドも訪れた(ガンジーに単独インタビュー!)。この間、ソビエト連邦も取材、『ロシアにて女一人で』を刊行。これが、ルポルタージュ作家としての第1作となる(残念ながらレーニンには会っていないようだが、革命家もヴィオリスと同じ1870年生まれ!!)。

当時のフランスは、インドシナ半島の大部分を支配していた。いわゆる「仏領印度支那」。1930年、ベトナム北部で武装蜂起が起こる。フランス軍は〈容赦なく弾圧〉したが、本国では〈政治犯の釈放や恩赦を求める声が〉挙がった。翌年、公式視察団が編成。この時〈世界最大の発行部数〉の有力紙「ル・プチ・パリジャン」は、キャリアを重ねていたヴィオリスを、60という年齢や、女性への(極東の島国では21世紀でも続く)偏見とは無縁に、特派員として東アジアへ送り込んだのである。

1931年11月、サイゴン到着。〈公式視察団とは別行動〉をとり、取材を重ね、〈役人が隠そうとする植民地支配の闇の部分〉に気づく。そして、視察団帰国後も現地に残り刑務所を取材、〈フランス人の現地人に対する抑圧、残虐な拷問、家畜のような扱い、飢餓〉をつぶさに記録した。

12月、香港経由で中国入り。明けて1932年1月、南京から上海に戻った日に、日本の海軍陸戦隊と中国軍が、衝突。上海事変(第一次)が勃発する。これも「ル・プチ・パリジャン」に送った。激戦で荒廃した上海は疫病が流行し彼女も感染、入院。

しかし、それでも帰国を選ばなかった。海の向こうの列島、〈事変の震源地たる日本〉への取材を決断したのである。

フランスの一流紙は、潤沢な取材費を用意した(宿泊は帝国ホテル)。同紙への取材に、政治家も軍人も、驚くほど慇懃に接している。

最も多く登場するのは陸軍大臣・荒木貞夫。青年将校からの人気は絶頂期で、満洲を熱く語る様子も、まるで動画のように伝わる。

陸軍大臣として熱弁をふるった荒木貞夫(1877~1966)

陸軍大臣として熱弁をふるった荒木貞夫(1877~1966)要人の発言を、総じて厳しめに綴るヴィオリスだが、女性であるデメリットは書いていない。ただ、平沼騏一郎(当時は枢密院副議長)を、政治団体「国本社」の本部に訪ねた際、《召使たち》がまず平沼会長に緑茶を運び、次に本多熊太郎理事(当時は駐独大使経験後、帰国中)、次に通訳の男性、いちばん最後に、《お客》である自分に運んでくれたと記している。

そして、平沼の発言自体は、《孔子もジャン=ジャック・ルソーも一緒くたになるアジアの夢……神聖な妄想》と、揶揄される。そもそも国本社訪問は、台頭していた《純粋なファシズム団体をいくつか》訪れた一環だ。《おなじような天皇と軍隊への盲目的な忠誠、おなじような満洲占領に関する妥協のない感情、おなじような国際連盟に対する不信感に出会った》。

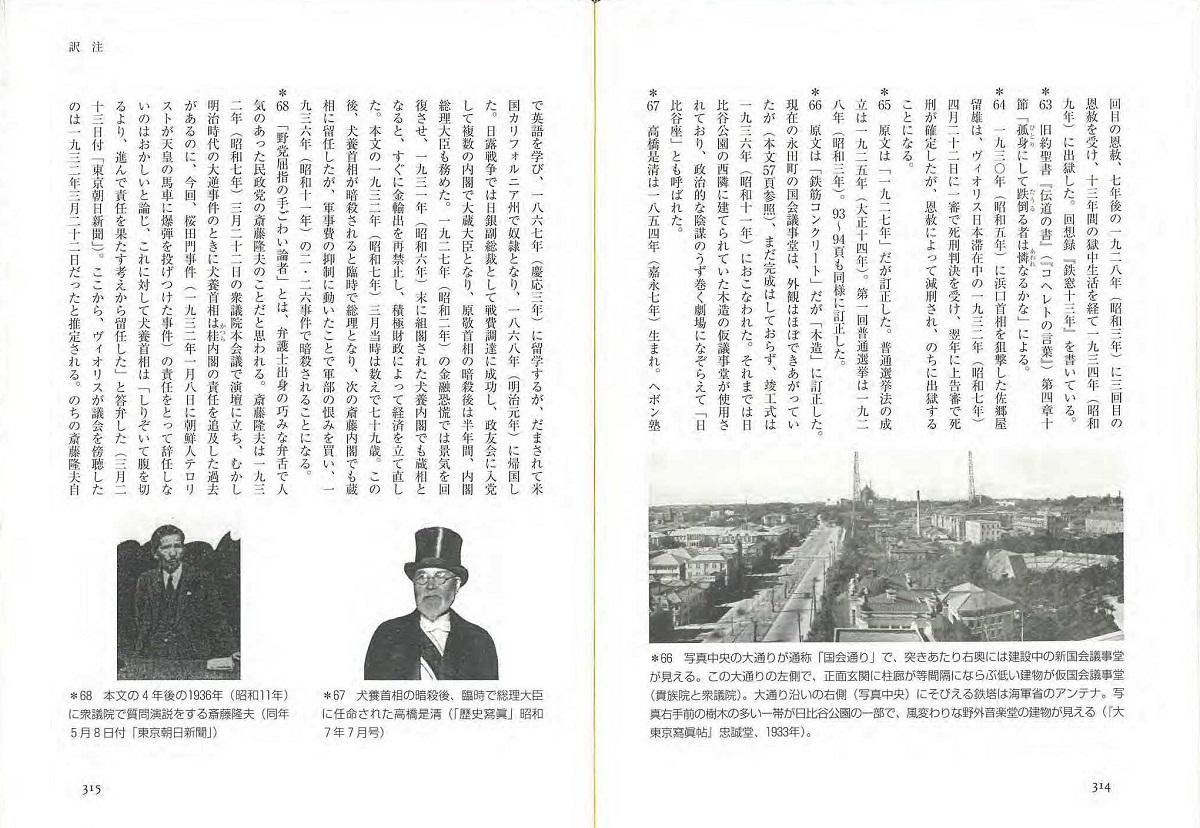

国本社会長としてアンドレ・ヴィオリスの取材を受けた平沼騏一郎(1867~1952)

国本社会長としてアンドレ・ヴィオリスの取材を受けた平沼騏一郎(1867~1952)

このように、やや精彩を欠く彼らの描写に比べ、《政府からの敵意と民衆の怠惰の両方に打ち勝つという、大きな功績を残した》と、ヴィオリスが珍しく賛辞を呈するのが、社会民衆党の安部磯雄だ。《権利、正義、平和主義といった偉大な言葉にしか輝くことのない、誠実で悲しそうな視線》。

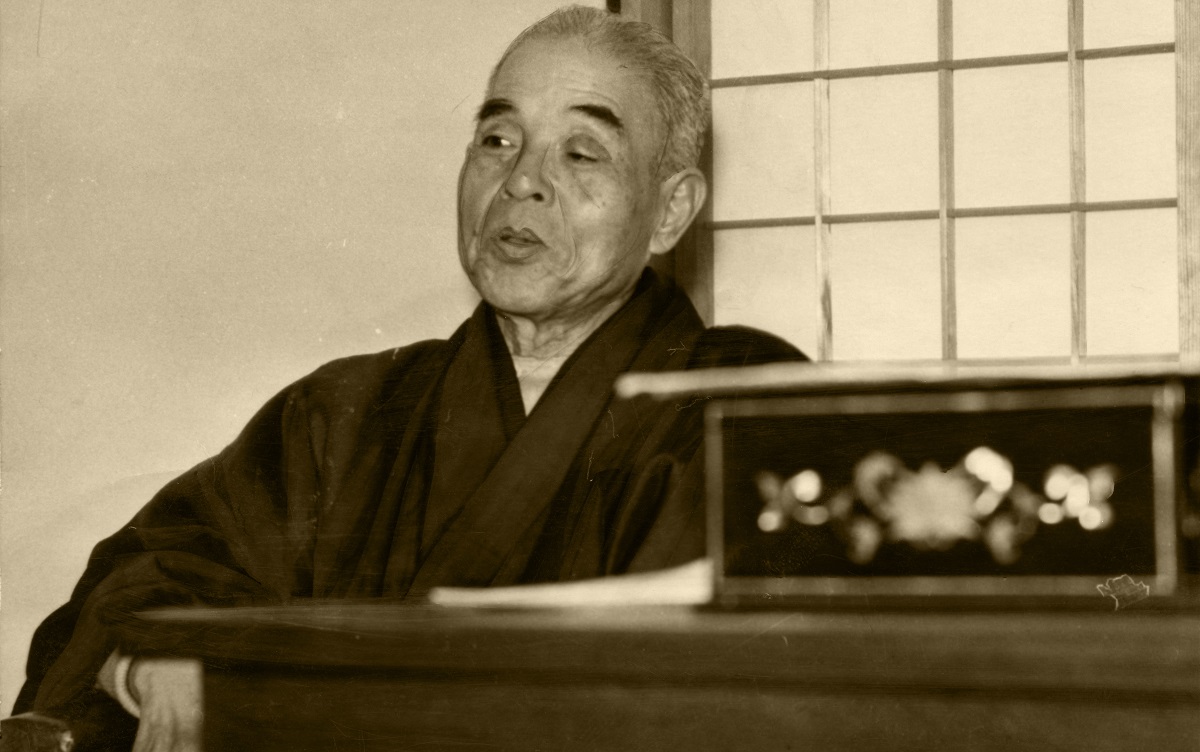

キリスト教的人道主義の思想や社会主義運動の先覚者、安部磯雄(1865~1949)

キリスト教的人道主義の思想や社会主義運動の先覚者、安部磯雄(1865~1949)しかしそれは、第一次大戦前に見かけた《社会主義知識人に典型的な国際的な風貌》であって、《いまや時代おくれの感がある》のだった。実はこの取材直前、満洲での軍事行動に賛成する一派が脱党し、日本国家社会党結成を準備していたのである。彼らにも取材したヴィオリスは、《熱っぽくざわめくような活気》を感じるが、《ヒットラーの突撃隊とその「執行人」》をも連想した。

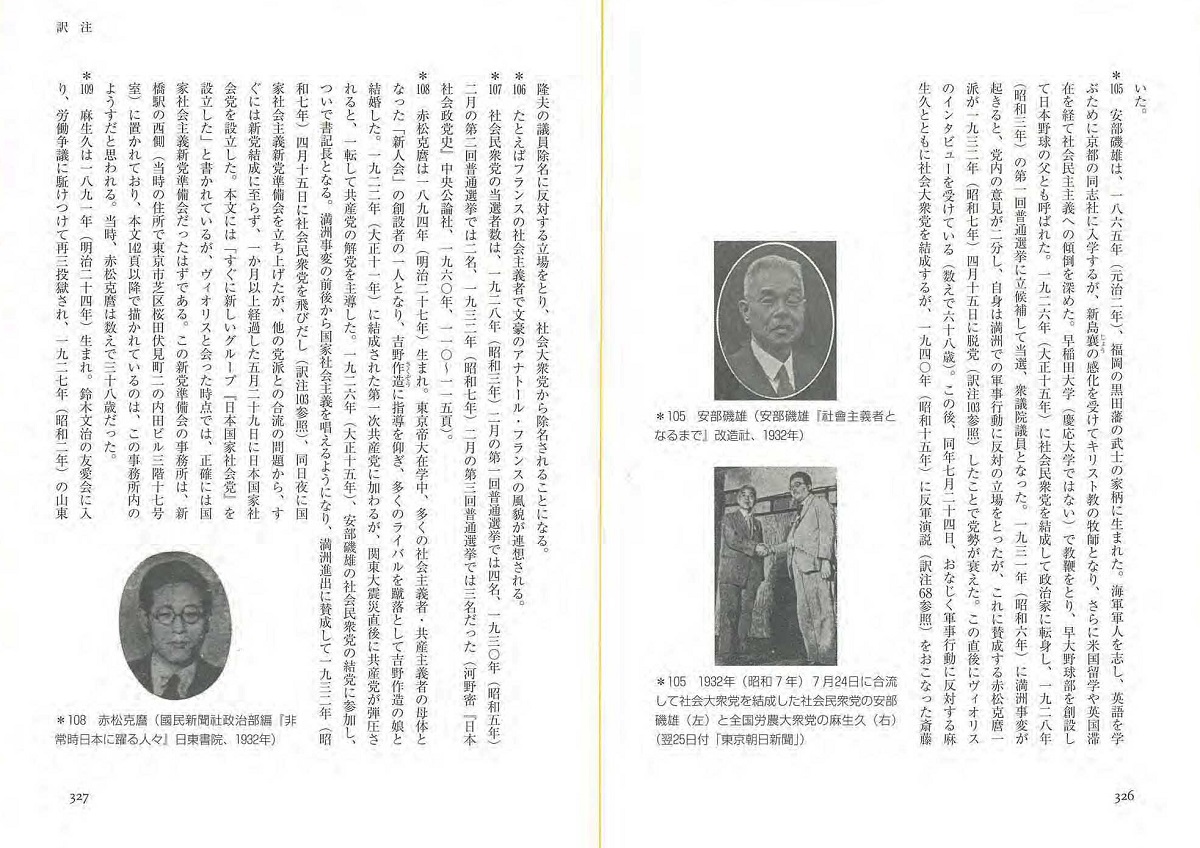

(訳注)社会民衆党の安部磯雄(右、1865~1949)と日本国家社会党の赤松克麿(左、1894~1955)=筆者提供

(訳注)社会民衆党の安部磯雄(右、1865~1949)と日本国家社会党の赤松克麿(左、1894~1955)=筆者提供

安部と赤松、実に効果的な対比。そして、赤松に象徴させた、満洲は絶対日本に必要という当時の空気感。ひやりとさせられる。

官民の要人に取材しただけではない。〈三・一五事件〉などで検挙された共産主義者を審理中の《裁判所》や、大卒の若者が並ぶ職業安定所に足を運んだ。歌舞伎座では、上海事変で爆薬筒を抱えて自爆し英雄視された陸軍兵士3人(肉弾三勇士)を劇化した舞台も観た。

新宿御苑での《園遊会》(本来の「桜を見る会」すなわち「観桜会」)にも招かれ、昭和天皇と皇后にも間近に接した。

国花で彩られた帝都と競うように、地方には、《わずかな土地も無駄にされ》ず、《ふくよかで生気あふれる緑の水面》を見せる豊かな農村があった。だがその一方で、貧窮のため、《田舎での一家心中の記事を何度も目にした》。夫や父は、《妻や娘を売春宿に売り飛ばしに行く》。蚕業の深刻さも見逃していない。半世紀、新興国を支え続けた生糸の国際価格は下落し続けていた。

第一次産業の課題は21世紀にもある。が、決定的な違いは、当時は全人口で今より遥かに多い割合で、日本人がそこに関わり、《毎年九十万人のペースで増加して》いたこと。その結果、《今や満洲が唯一の希望となっている》。

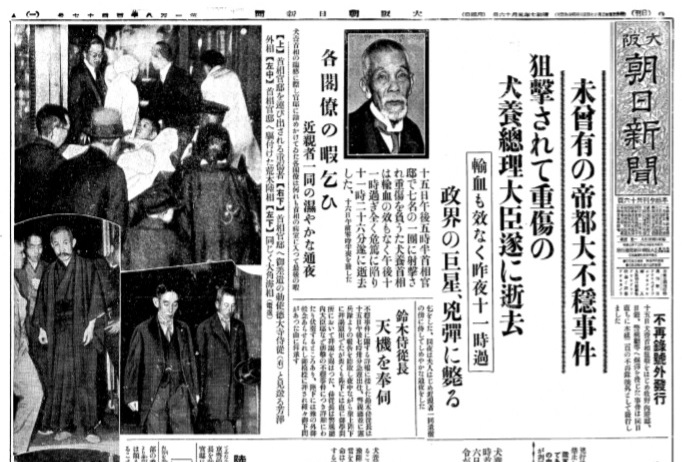

犬養毅首相の死亡を伝える大阪朝日新聞(1932年5月16日付)

犬養毅首相の死亡を伝える大阪朝日新聞(1932年5月16日付)

首相官邸で行われた犬養毅首相の葬儀。ヴィオリスも参列し、その様子を伝えている=1932年5月19日

首相官邸で行われた犬養毅首相の葬儀。ヴィオリスも参列し、その様子を伝えている=1932年5月19日本書には、著名無名の日本人のほか、謎の日本人が一人、度々登場する。渡欧経験があり、社会主義者から国家主義団体の書記になった「三山一輝」。だがこの名は、訳者が内務省の「特高月報」などを調べても確認は取れない。時に虚無的、時に愛国的言説を吐くこの「三山」という存在を通じて、ヴィオリスはこの国の問題を伝えている。

最終章、6月に神戸から帰途に着くヴィオリスを見送る「三山」は、いう。《父親の世代は、繁栄と希望の時代を知っていますので、ほんとうにたいへんな思いをして獲得した西洋文明に執着のある人は、まだたくさんいて、理性的にも心情的にも西洋文明に結びついています。しかし、……われわれ若い世代の者は、もうたくさんだと思っており、……そもそも、西洋文明は、失望と怨嗟のほかに何をもたらしたというのでしょう》。

訳者は、「三山」を介することで、〈敗戦や破壊が予想されていたこと、そしてそれでも突き進まざるを得なかった〉日本が読み取れると説く。その通りだろう。しかし自分は、過去の因果律としてでなく、21世紀の今、事変でも戦争でも侵略でもなく、パンデミックのような非常時においても、ついにこの国が選んでしまう宿命のように思われ、恐ろしい。

なお、本書の原著については、四半世紀前に、渡邊一民が『フランスの誘惑――近代日本精神史試論』(岩波書店)で賞賛していた。「ジャーナリストとしての慧眼を立証するばかりか、当時の日本のジャーナリストの書けなかったことまでも大胆に明記しているという意味で、今日なお貴重な時代の証言ともなっている」。

文化史にも通じたフランス文学の泰斗ならではの評価。ところが、原著で読めたことが、災いしたようだ。本書の訳者は、渡邊が(ヴィオリスの記述に沿って)書いた「三月なかばに横浜に到着し、以後八月末まで、五ヵ月あまり日本に滞在」というくだりを誤りと断じた。

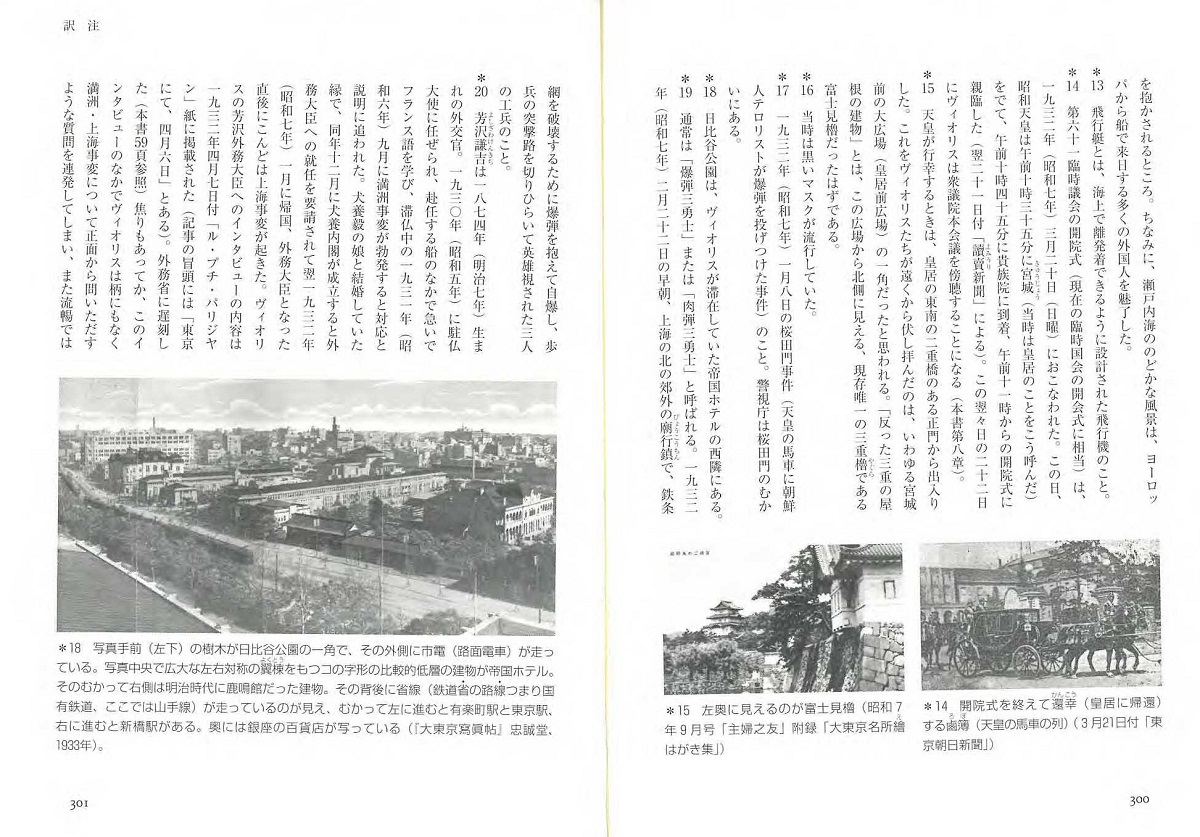

(訳注)1930年代の皇居周辺(右)と日比谷公園(左)=筆者提供

(訳注)1930年代の皇居周辺(右)と日比谷公園(左)=筆者提供唸るのは、登場する花(梅、桜、つつじ、藤、牡丹など)から、〈春から初夏にかけて咲く花ばかり〉で、〈梅雨から夏にかけて咲くあじさい、朝顔、ひまわり、睡蓮、さるすべりなどがでてこない〉と見抜いた、訳者の眼力。8月まで滞在していたら、これらの花に触れないはずはない。名探偵も真っ青の鋭さだ。

ヴィオリスが帰国したヨーロッパでは、ナチスの台頭が勢いを増す。連載中に夫も亡くなる。環境の激変は、彼女を親社会主義から共産主義支持に向かわせたようだ。インドシナ取材の成果『印度支那S0S(Indochine S.O.S)』は、31歳若いアンドレ・マルローの序文を得て1935年に刊行。翌年にはスペイン内戦を取材。第二次大戦勃発後の1941年には南仏でレジスタンスに加わった。

戦後はパリ左岸のアパルトマンに住み、渡仏したベトナム人たちのたまり場になったという。母国に代わってアメリカが加わったベトナム戦争が激化する前の1950年に逝去できたのは、幸せだったといえようか。

最後に、強く共振した一節を紹介したい。議会傍聴に端を発し、政友会と民政党の金権選挙と、国民の離反を説明する章の最終段。

《自分の義務を果たさない、あるいは果たすのを忘れている代議士と、自分の権利を自覚していない有権者。これが日本の議会政治の結果です》。

今の話、ではない。89年前、作者に《同僚》記者が発したという言葉である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください