【6】「極道の妻たち」の原作を読んでみた

2021年03月07日

私はけっこう「ヤクザ映画」を観ているほうだと思う。『仁義なき戦い』はもちろん、清水健太郎主演の『首領への道』、白竜主演の『極道の紋章』なども繰り返し観ている。

ところが、日本で最も有名なヤクザ映画の一つである『極道の妻たち』は、つい最近まで観ていなかった。なぜ、「ヤクザ映画好き」であるにもかかわらず、『極妻』を観なかったのか。

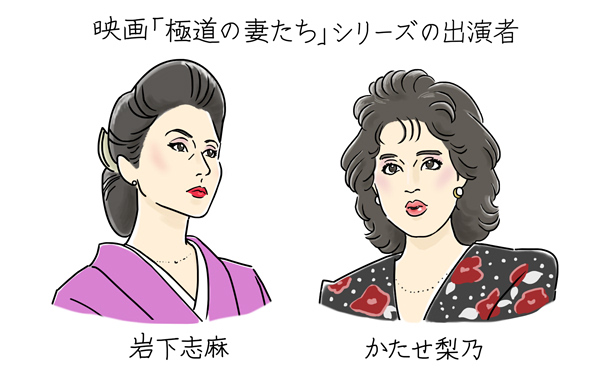

イラスト・斉田直世

イラスト・斉田直世理由は二つある。一つはターゲットの問題だ。シリーズ第一作の『極道の妻たち』が公開されたのは1986年。このとき大学生だった私は、どこかでこの映画のポスターを見て、「これは女性向けの映画だ。自分には関係ない」と思ったのだ。

『極妻』シリーズの生みの親である東映のプロデューサー日下部五郎は一連の宮尾登美子原作モノなど女性路線を手がけ、「やくざ映画に興味があっても、怖くて映画館に入ってこられない女性観客を意識していた」(『シネマの極道 映画プロデューサー一代』(新潮文庫))と語っているから、ポスターも女性の目を引くように作ったのだろう。

もう一つは、これも広告に関わるものなのだが、この映画のキャッチコピー「愛した男が、極道だった。」への違和感である。

このコピーは、「うちは極道に惚れたんやない。惚れた男がたまたま極道だったんや」というセリフから出ているものだと誰かが教えてくれたのだが、この「たまたま極道だった」というところがひっかかった。

これが銀行員の妻の話ならわかる。銀行員の妻が「付き合った相手がたまたま銀行員だったのよ」と言ったら、「そういうもんだよね」と私も思っただろう。が、極道の妻に「たまたま」はないだろう、だいたい見かけでわかるだろうと私は思ったのである。

そんなわけで、『極妻』シリーズを観たのは、つい最近のことなのだが、正直なところ、このシリーズには戸惑った。

私は「ヤクザ映画」とともに「スパイ映画」も好きなのだが、両者の魅力は、愛とか情とかそういうものの入る余地のない非情な世界を描いているところである。ところが、『極妻』シリーズは違った。愛と情に溢れていた。この愛と情をどう受け止めたらいいのか、私にはよくわからなかった。まさか、ヤクザ映画で愛と情を見せつけられるとは、夢にも思っていなかったのだ。

キャッチコピーへの違和感も解消されなかった。『極妻』シリーズには繰り返し、「たまたま極道だったんや」というセリフが出てくる。これが、このシリーズのメインテーマなのだろう。

極道の妻たちは「極道なんて本当は嫌い。だけど、愛した人がたまたま極道だったから、極道の妻をやっている」という。が、私には、好きで極道の妻をやっているようにしか見えなかった。

ではなぜ、「極道なんて嫌い」というのか。本当にこれが極道の妻の本音なのか。そんな疑問を抱えながら、『極妻』シリーズの原作、家田荘子の『極道の妻たち』を読んでみた。

なお、映画『極道の妻たち』の「妻」は「おんな」と読むが、家田荘子の『極道の妻たち』の「妻」は「つま」と読む。東映が映画のタイトルを「おんな」にしたのは、「妻だけでなく、愛人や恋人も登場するから」だという。

映画『極道の妻たち』は、親分の妻や女組長を主人公にしたフィクションだが、家田荘子の『極道の妻たち』は週刊誌に連載されたルポルタージュである。

極道の妻たちに丹念に取材を繰り返し、ヤクザの知られざる私生活を克明に描いたこの連載は話題を呼び、東映、東宝、松竹、そして、テレビ局が一斉に映画化権の獲得に動き出す。

東映のプロデューサー日下部五朗は『極道の妻たち』との出会いをこう語っている。

「ウィスキーのミニボトルと週刊誌を三冊買って新幹線に乗り込んだのだが、この車中で読んだ『週刊文春』の連載記事がすこぶる面白い。家田荘子さんの

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください