帰郷した劇作家、地域の移ろいを見つめて【上】

2021年03月11日

福島第1原発の事故現場から30キロのいわき市久之浜町。震災後、生まれ故郷のこの町に戻った劇作家、演出家の高木達さんが、2011年のあの日からの10年を振り返る。前編です。

突然、家中が悲鳴を上げた。

布団から跳び起きたら、激しい揺れで体が支えられない。隣の妻に叫んで、横目で飼い猫のリアンを見ると逃げ出しそうだ。慌てて抱きかかえ、玄関に向かう。避難のために猫用キャリーバッグは常に玄関に置いてある。傍のショッピンングバスケット2カゴには冬物衣類と数日分の食料、パソコンと処方薬が詰めてある。我が家の避難グッズだ。

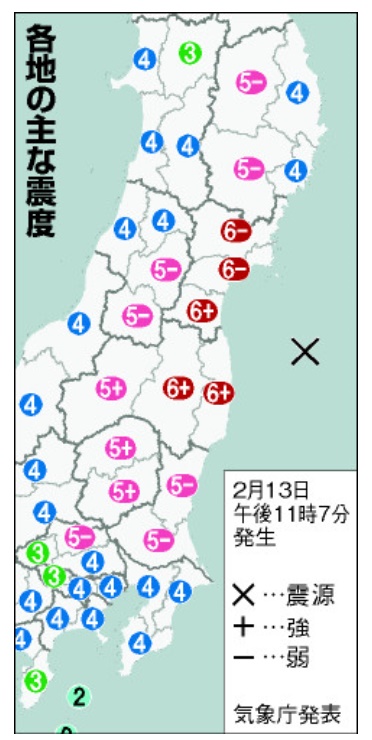

2021年2月13日深夜に起きた地震の各地の震度

2021年2月13日深夜に起きた地震の各地の震度何度も予行演習を繰り返して最短の道を覚えた。目的地は郡山に近い“道の駅ひらた”、原発事故の時に避難した場所だ、

いわき市久之浜町の家から60キロ離れている。広い駐車場に入ってテレビを点ける。午前0時40分、各地の地震被害情報と1Fの現状が繰り返し放送されている。現在点検中だが、モニタリングポスト(大気中の放射線量を測定する装置)に変化はないらしい。

画面から顔を上げると、前の車の運転者の顔がフロントガラスに浮かび上がっている。テレビを見ているのだ。次々と車が入ってくる駐車場。10年前と同じだ。原発事故で20キロ圏内に避難指示が出た夜、僕も妹の家族と一緒に避難車で埋まったこの駐車場にいた。津波に家を壊され、放射能から追われた被災者だった。

震災時の体験が呼び起されて心身の変調を訴える人がいるという。そんなこと僕には起こらないと思っていた。

だが、数年前YouTubeで久之浜の津波映像を見つけた。河口から遡る津波が橋を越え、住宅地に流れ込む映像だ。

泥水に追われた撮影者は坂の上へ逃げる。映像は束の間足元を捉え、再び住宅地に戻ると、そこにはもう家々がない、水面に屋根や瓦礫が一面に浮かんでいる。その瓦礫の上に実家の蔵が無傷で見える。だが、周囲から炎が立ち上り始めた。その生々しい紅蓮の火炎。この映像に出会った瞬間から、あの時の衝撃が、今まで隠れていた恐怖が、僕の襟髪を掴もうと手を伸ばしているような気がする。体中から立ち上る瘴気のような嫌な感じ、そう表現するしかない。

そして、それは2011年3月12日の夜に繋がっていることに気付いた。

1Fから20キロ圏内に避難指示が出た夜、僕と妹家族は丘の上の中学校から町を見下ろしていた。

久之浜町は1Fから30キロ離れているが、放射性物質は北風に乗って飛散してくる、すぐ逃げなければ。そう考えて避難所の中学校を出たのだ。町は夜闇に沈んで輪郭も見えなかった。

久之浜は太平洋に面した穏やかな田舎町だ。岬と岬の間を一直線に伸びる水平線、湾曲した海岸線が岬と岬を結んでいる。海岸に沿って造られた防潮堤、そこから広がる6千人ほどの漁師町が僕の故郷だ。町なかを道路と線路が貫いている。海の近くを走るのが宿場町の面影を残す旧道、次は国道6号、そして山側を走るのが常磐線だ。

津波が押し寄せた福島県いわき市久之浜町の住宅街。数カ所から火の手が上がっていた=2011年3月11日、福島県いわき市、朝日新聞社ヘリから

津波が押し寄せた福島県いわき市久之浜町の住宅街。数カ所から火の手が上がっていた=2011年3月11日、福島県いわき市、朝日新聞社ヘリからその夜、“道の駅ひらた”は避難してきた車でいっぱいだった。そこに村の職員が現れ、僕たちは石川町の体育館に収容された。そして、2日間の避難生活の後、迎えに来た劇団の車に乗って川崎のマンションに帰ったのである。

4月の半ばからは毎週末久之浜に通った、まるで何ものかに憑かれたように。震災で実家は焼失、僕の仕事場の家は一階が津波でメチャクチャだった。不思議なことに旧道の海側は焼けた瓦礫の原、反対側の町なみは以前のままだ。ほとんどの町民は放射能から集団避難して市の中心部の小学校に収容されていた。

後片付けは重労働だ。水に浸かった家具や家電を運び出し、床に積もったヘドロをかき出す。あの時は原発事故のことも忘れ、ただ家を元に戻すことだけを考えていた。元に戻せば以前のような穏やかな日常が戻ってくると信じたかったのかもしれない。家で暮らせるようにしなければ、その思いだけで30キロ先の1Fのことなど考えもしなかった。ましてやこの町に放射性物質が積もっていたことも。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください