2021年03月29日

「英国十八世紀文学叢書」(英国近代文学の原点は18世紀にありと見定めて6作を新訳、初訳で提供したもの)の第2巻としてジョナサン・スウィフトの『ガリヴァー旅行記』が最後に高山宏訳で出版された(研究社)。これで全6巻がめでたく完結したことになる。

ジョナサン・スウィフト『ガリヴァー旅行記』(高山宏訳、研究社)

ジョナサン・スウィフト『ガリヴァー旅行記』(高山宏訳、研究社)筆者にとっては、『ガリヴァー旅行記』と言えば中野訳がなじみ深いものだったし、何よりも中野好夫の見事なスウィフト伝、『スウィフト考』(岩波新書)の軽妙洒脱に惹きつけられて18世紀イギリス文学に興味を覚えたことを思い出す。それと同時に朱牟田夏雄訳のイギリス小説『トム・ジョウンズ』(フィールディング著、岩波文庫)を通じて、この時代の小説に関心を深めることになったことも懐かしい。

ちなみに『ガリヴァー旅行記』と言えば、子供の頃に読んだ抄訳(?)が初めて触れたものだった。言うまでもなく、この子供向けの作品はデフォーの『ロビンソン漂流記』と並んで少年の心を騒がせた作品だったが、『ガリヴァー旅行記』は第1部と第2部、つまり「リリパット」の小人国、「ブロブディングナッグ」の巨人国のみで、読んだ感想としては面白い着想ではあるが、そこに含まれた諷刺の妙などわかるはずはなかった。

この時代の作品は多くが諷刺を含んでいる。政治諷刺、社会諷刺、あるいは苛烈な人間諷刺を常套手段としており、子供心には、いや年齢を重ねても理解が行き届かない。例えば、18世紀イギリスを代表する詩人アレグザンダー・ポープの詩『ダンシアッド』など、そこに描かれた三文文士、へっぽこ詩人などに関して知識がなければ、何を言っているのかわからない。タイトルのダンシアッドを訳せば『愚物列伝』とでもなるだろうが、ポープの目から見て「ろくでもない詩人、文士たち」を俎上に載せて諷刺、批判したもので、ホメーロスの叙事詩『イーリアス』(英語ではイリアッド)の世界を骨組みにして諷刺の限りを尽くしたものだから、こうした基礎知識がなければ話が分からない。

Gabor Ruszka/Shutterstock.com

Gabor Ruszka/Shutterstock.comそこで『ガリヴァー旅行記』に話を戻せば、第1部、第2部の着想は面白いが、何といっても驚くのは、第3部に描かれた多岐にわたる世界、「ラピュタ」、「バルニバルビ」、「ルグナグ」などの世界は、その着想の妙、あるいは綺想の奔放故に大人の読者を刺激してやまない。なるほど第4部の「フウイヌム」の奇抜なアイデア(馬と人間を描き、後者を諷刺している)も優れたものだが、かつてはあまり評価されなかった第3部のバラエティの前には敗れると言えるのではないだろうか。

そのように考えてくると、綺想のプロと言うべき高山「学魔」の離れ業には驚くだけである。訳者自身も述べているように、この翻訳が生まれるには『ガリヴァー旅行記』の決定版とも言うべきものがケンブリッジ大学から出版されたこと、これに続いて日本で出版された『『ガリヴァー旅行記』徹底注釈』(武田将明、服部典之、原田範行らによる労作、岩波書店)の見事な貢献を忘れてはなるまい。

もちろん高山宏の翻訳は、自由闊達、あるいは破天荒とも言うべき技を駆使してのものだけに、読んでいて心がさざめく。一例を挙げておこう。第3部第5章より。

数学教育機関も面白かった。教授が学生に教える方法がとてもヨーロッパでは考えられないものだった。薄い焼き菓子にアタマクル・チンキでできたインキで命題や証明を書き付ける。腹ペコ学生にこれを飲ませ、三日間パンと水以外何も与えない。やがて薄焼き菓子が消化されると、チンキは名前通り頭に来るが、一緒の筈の命題は一向に頭にコナイで、今のところ実験は頭打ち。原因の一半は薬の量もしくは組成にあるか、或は若者たちの得手勝手のせいか。この丸薬、飲むと吐き気が来る、だから薬が頭に来る前に学生があたまにくる、で薬効来ないで学生いく始末、無論こっそり吐きに行くのだ。第一、指示に何とあるか知らぬが、これほど長い日数の断食にアタマコナイ学生なんか、いるわけ、ない。

こうして見ると、ワープロの変換機能の便利さも追いつかない訳文である。

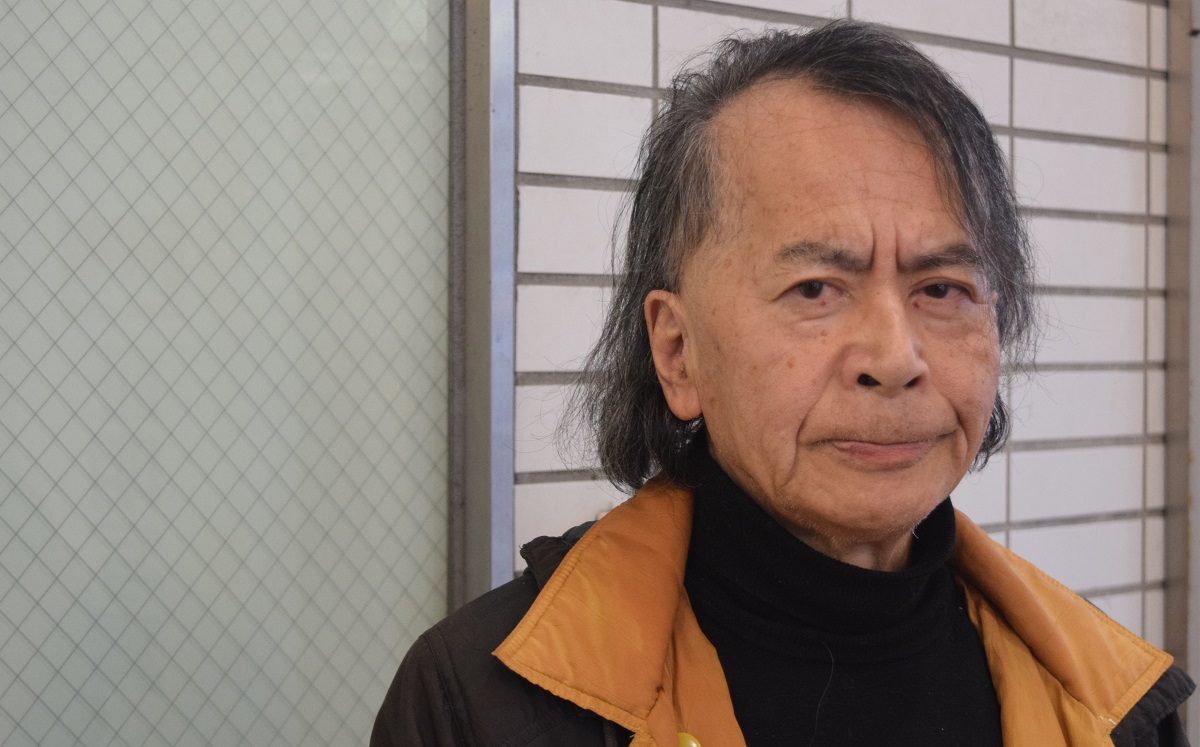

高山宏

高山宏もう一つ、今回の新訳で特筆すべきは訳者解題の充実ぶりである。作者の経歴を簡潔にまとめたのは、翻訳書では常套手段だとして、それ以上に優れているのは、『ガリヴァー旅行記』という奇書の位置づけを時代やジャンルを超えて縦横無尽に貫きながら描き出した点で、観念史派を初めとして、各分野の優れた研究を次々に繰り出しながら語り続けたことである。

いささか勝手なことを述べるならば、この訳者解題の後半部分は高山宏の真骨頂、あるいは彼がこれまで幅広く取り上げてきた分野の集大成になっていると考えられる。妙な言い方になるが、この新訳を通じて「学魔」は自らの研究を総ざらいして見せたと言えるかもしれない。

その意味では、今回の訳書出版が長い時間を擁し、ようやく世に出たことを大いに喜びたい。

最後にもう一つ、本文中に収められた愉快な図版、そして何より表紙の図版、さらに付け加えれば帯の「開巻驚奇多事多端 英国名作眼前一変!」のうたい文句の秀逸を掲げておきたい。

かつてはあまり人気のなかったこの時代の文学に関心を抱く人が増えてくれれば、長年勉強してきた評者にとっても嬉しいことこの上ないし、教員生活も一段落、自宅で逼塞する生活が続く今日この頃、もう一度勉強しなおすのも一興かと思ったりする。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください