「自己肯定感格差」と「課題直視力格差」が招く女性蔑視

2021年03月31日

歴史学者の呉座勇一氏がTwitterで女性研究者等に対する誹謗中傷を繰り返していた問題について書いた『呉座勇一氏が溺れた「フェミ・リベラル叩き」というマノスフィアの“沼”』の記事に続く後編です。

呉座勇一氏が溺れた「フェミ・リベラル叩き」というマノスフィアの“沼”

前編では、インターネット上(主にTwitter)で、女性差別に声を上げる女性、フェミニズム、リベラル派に対するバッシングを“娯楽”とする「マノスフィア」(インターネット上における反フェミニズムコミュニティー)について、その特徴や拡大している現状等を紹介し、さらなる拡大に警鐘を鳴らしました。

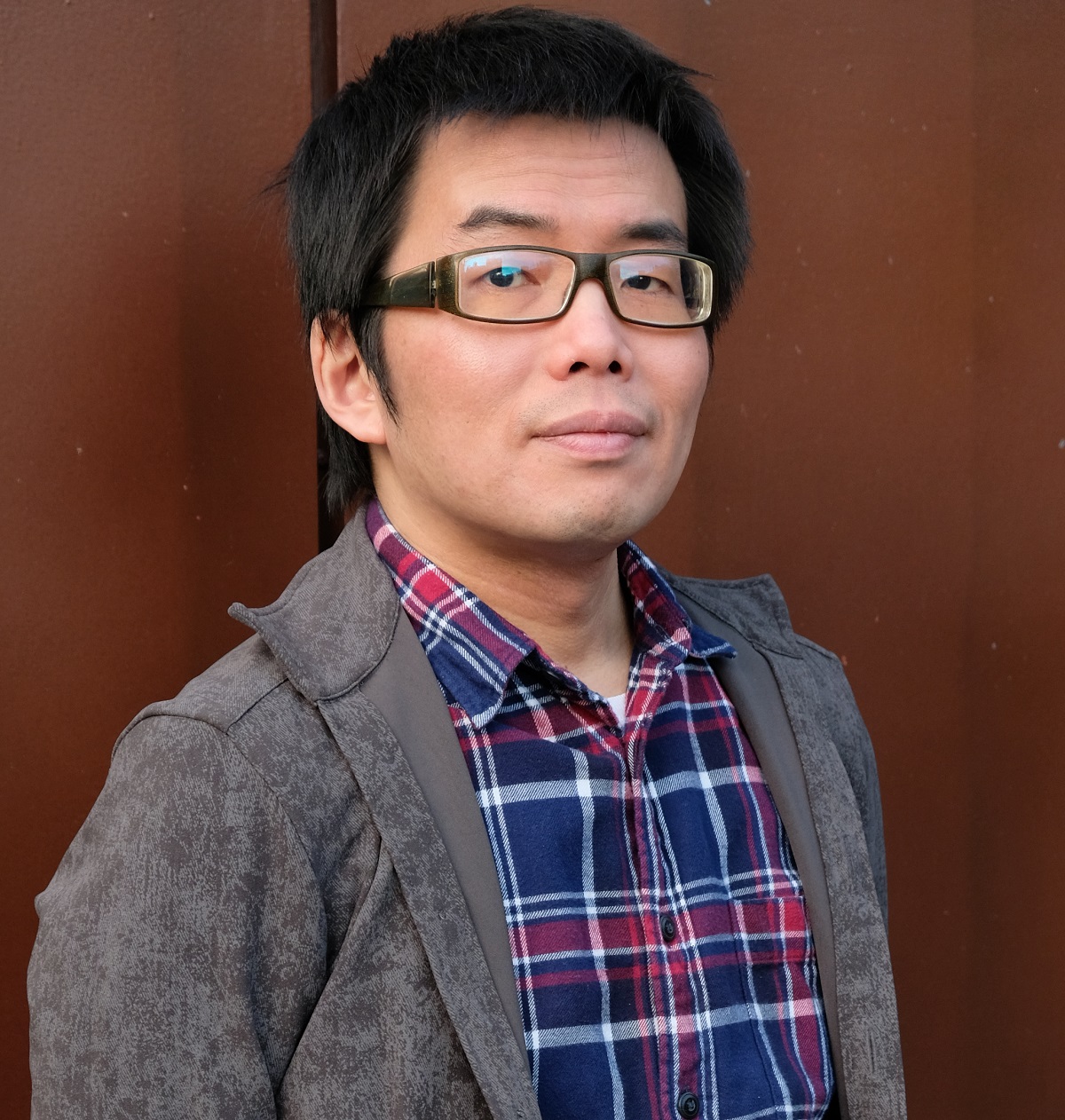

歴史学者で国際日本文化研究センター助教の呉座勇一氏

歴史学者で国際日本文化研究センター助教の呉座勇一氏それにしても、なぜ呉座勇一氏はネットミソジニーカルチャーに溺れて、ハラスメントを繰り返してしまったのでしょうか? それを考える上で、あのようなカルチャーが生まれた背景と考えられる2つの仮説を紹介します。

1つ目は、「自己肯定感格差」です。「○○なら●●であるべき」といった社会的抑圧が薄れて、自己肯定感が高まった人がいます。その一方で、社会の複雑化や価値観の多様化が進み、「正解」が無い時代に突入したことに不安を覚えた人々が、逆に「分かりやすい価値基準」を求める傾向にあるというのは、既に多くの論者が指摘している通りです。

その中でも、とりわけ自己肯定感(※)が低いと、日本人というだけで無条件に自分を肯定できるネット右翼の思想や、男性というだけで無条件に自分を被害者ポジションに置いて他罰的に振る舞える「マノスフィア」の思想に溺れてしまいやすいのだと考えられます。

(※自己肯定感とは、「いかなる属性になっても自分の存在を肯定できる」という意味の言葉だと思っています。社会的地位の高さや男性であること等の属性に依拠した「ハリボテの自己肯定感」はここでは含んでいません)

2つ目が、「課題直視力格差」です。生きづらさやストレスを感じたときに、その原因としっかりと向き合える「課題直視型」の人と、そこから目を逸らして関係のない人に矛先を向ける「鬱憤晴らし型」の人という2つの傾向があり、近年それらの間に大きな心理的距離が発生していると思います。

インターネットで話題になるムーブメントと炎上が分かりやすい例で、#MeTooや「保育園落ちた日本死ね」の拡散等、自分たちの生きづらさに繋がっている社会課題に対し、SNSで声を上げることによって解決しようとするのが「課題直視型」です。

それに対して、芸能人の不倫叩き(デートDVと思われる行動をした渡部建氏の事例のように社会課題的要素に即して批判するものは除く)や、これまでの古い常識にはまらない子育てを発信する著名人に対して、「母親らしく○○すべきだ!」と従来の「型」を押し付けようとする等、自分の生きづらさの問題には直結しない他人の問題に口を挟むのが「鬱憤晴らし型」です。

ちなみに話がやや逸れますが、両者のムーブメントや炎上は性質上まったく異なるものなのに、まるで全てが「鬱憤晴らし型」であるかのように捉えて、「課題直視型」のアクティビズムを「鬱憤晴らしだ!」「怒りが最高のエンタメと化した」といった言い回しでその価値を矮小化するのも、アンチフェミニズム・アンチリベラル論の常套手段です。

と、書いてきた矢先、與那覇潤氏による論座の記事『呉座勇一氏のNHK大河ドラマ降板を憂う』が公開され、批判が殺到しました。呉座氏に批判された英文学者の北村紗衣氏に対する二次加害が拡大する真っ只中であるのに、呉座氏を批判する側の一部による「誤読」ないし「意図的に歪曲」を過剰に強調しており、批判は免れないだろうと思います。

歴史学者・與那覇潤氏

歴史学者・與那覇潤氏有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください