シワ、法令線……広告の影響力にもっと敏感になるべきではないか

2021年04月05日

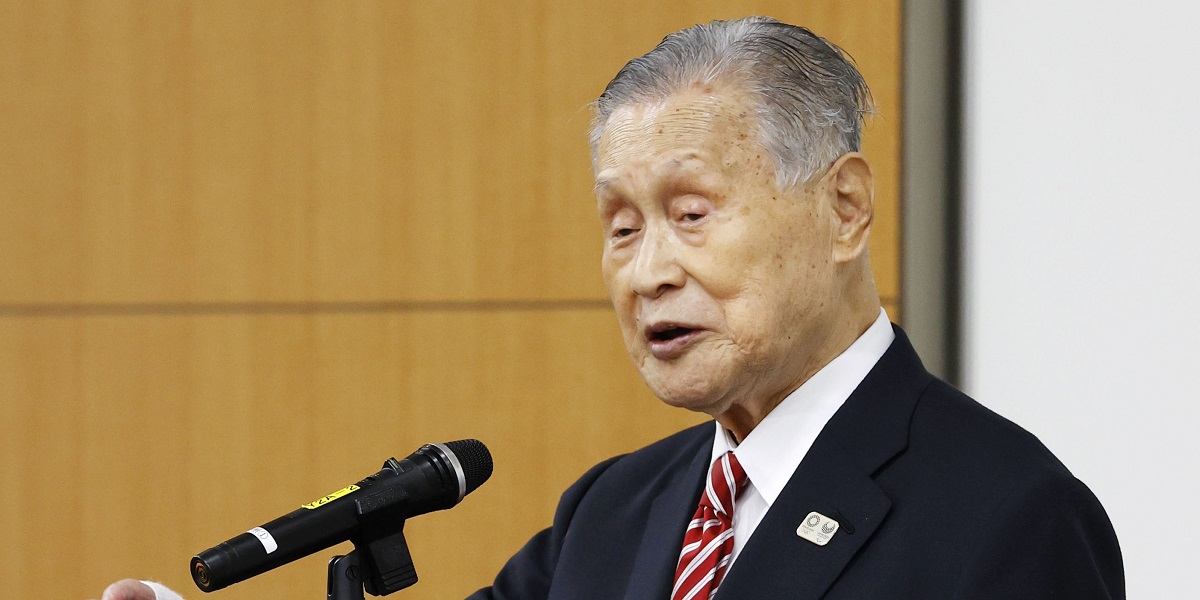

森喜朗元首相の女性差別発言が止まらない。ある議員秘書について、「女性というには、あまりにもお年なんですが」と述べた事実が、また取りざたされた。

森氏の発言などバカバカしくてまともに相手にするのもむなしいが、氏が元首相でもあり(右派は日本をおとしめる氏の発言をもっと問題にしてもよいのではないか)、日本におけるジェンダー構造をかいまみさせる要素があるため、あえてこれを取り上げる。

ここで語りたいのは、メディア(各種宣伝媒体)の影響力である。「マスメディア」を運営する企業のではなく、そこに広告をのせて商品の宣伝をする企業の影響力である。

「女性というには、あまりにもお年」発言でまたもヒンシュクをかった森喜朗氏、83歳

「女性というには、あまりにもお年」発言でまたもヒンシュクをかった森喜朗氏、83歳森氏当人もかなりの高齢のようだが、「男性というには、あまりにもお年なんですが」と言われたらどう感じるかを思いはかる想像力は、ないのだろうか。おそらく森氏は、そもそも自身がそう言われる可能性など、考えもしなかったであろう。

今日の男性社会では、男性は年齢をあまり問題にされず、年齢にこだわる意識は、もっぱら女性に向けられる傾向がある。ダーウィンが言う「性選択」理論からすれば、男性では経済力が有利となり(だから時にはむしろ加齢が評価される)、女性は生殖力が有利となる(したがって若さが評価される)。

だがそれは他の霊長類の例を見ると、一般化できないことがわかる。例えばボノボ(ピグミー・チンパンジー)。その社会が、いかに人間社会に近いかが語られることが多いが(最近ではボノボが養子を育てる事実があると京都大霊長類研究所が報告した)、そのボノボではオスに好まれるのは、若いメスではなくむしろ中年のメスであり、それは子育てが上手だからだという。

要するに、女性の若さを重視する傾向は、人間社会で作られたようなのだ。ただし人間社会にあっても、「近代的」な男女の社会的役割分業が定着する以前においては、そう単純ではなかったと考えられる。

前近代の例で言えば、男女は田畑・工房・店等で共働しており、男女ともに家政をになった。しかも当時、子どもは家業の跡取りであるばかりか、乳児死亡率は極めて高いため、当時の人は次々に子どもをもうけた。したがって女性に求められるのは若さではなく、ひたすら子どもを産む体力だった。

だが資本主義の発展とともに家から離れた場所に作業場が作られ、また医学・医療の発展、公衆衛生の普及等を通じて乳児死亡率が低くなると、男女間の役割分業の可能性が生まれてくる。男が工場で働き女が家を守るという分業がそれである。そして子どもは数人に限られ、女性はなるべく若いうちに生殖に関わり、子どもを成人まで育て上げる人生が期待されるようになる。

こうして男性の好みが若い女性に向かう傾向が定着する。以上は大ざっぱだが、与えられた字数の都合上、まあこれでお許しいただきたい。

その現実はいろいろな場面に象徴的に現れる。

例えば映画にせよテレビドラマにせよ、主人公の男性は50歳代、60歳代であっても、女性の主人公は20歳代、あるいはせいぜい30歳代であることが多いようだ。「秘書」となれば、まず例外はいない。それはほとんどステレオタイプと化している。

この間、いろいろな認識・観点の変化があった。中年ないし初老女性の恋を描いた、クリント・イーストウッドによる『マディソン郡の橋』の興業的成功、映画ではないが老人の性に焦点を当てた斉藤茂男編著『燃えて尽きたし…[ルポルタージュ]日本の幸福II』(共同通信社)や大工原秀子『老年期の性』(ミネルヴァ書房)の出版等。

だが本質は今でも大して変わっていないようである。かつてと同様に、映像の中心に置かれる女性は、あいかわらず若い女性である。

Singleline/Shutterstock.com

Singleline/Shutterstock.com社会的にも、特に日本では少子高齢化がらみで、女性の生殖機能が

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください