【35】小椋佳「揺れる、まなざし」

2021年04月18日

先の戦争から75年、日本の歌謡曲は、戦争からもっとも遠い存在であり続けていると思われがちだが、それは大いなる誤解である。

実は、戦後歌謡界では、歌を武器に替えた戦争が幾度も起き、いまも時に散発的だが戦われている。それが勃発するのは、コマーシャルソングがキャンペーンソングに転化したときで、武器の進化が戦争を誘発するという「歴史の法則」を興味深くも踏襲している。

唄:小椋佳「揺れる、まなざし」

時:1976(昭和51)年

作詞・作曲:小椋佳

場所:東京都

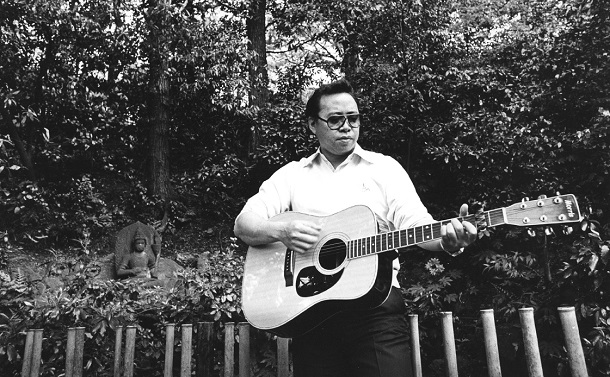

小椋佳=1976年5月

小椋佳=1976年5月コマーシャルソングであるうちは商品を宣伝するための商戦であり、「小競り合い」にすぎない。ところが一段上のキャンペーンソングとなると、本格的な全面戦へとレベルアップする。テレビCMや広告、駅頭ポスターはもちろん、時には協賛映画を製作するなど社運をかけた全方位の総力戦となるのである。

そして、その主力兵器であるキャンペーンソングが炸裂することによって、しばしば歌謡界は活性化される。これまた戦争は景気を刺激するという「歴史の法則」を興味深くも踏襲している。

その草分け的事例が、1957(昭和32)年にリリースされた「有楽町で逢いましょう」(作詞・佐伯孝夫、作曲・吉田正、歌・フランク永井)である。この曲は、有楽町駅前にあった某大手新聞社の跡地に関西の有力百貨店が出店するにあたって準備された「宣戦布告」の唄だったが、その仕掛け方が、戦争が終わって10余年後の当時としては空前絶後であった。

発売前にテレビで同名の歌番組をスタート、7月にリリースした後は、同名の小説を週刊誌で連載開始、さらに翌年には京マチ子と菅原謙二という大映の看板スターを起用する本格的映画を製作。これにより、レコードは年をまたいでダントツの1位を売り上げ、“低音の魅力”の代名詞をもつ戦後歌謡界を代表する歌手をデビューさせて、歌謡界は大いに活性化されたのである。

その後は、1967(昭和42)年の佐良直美による「世界は二人のために」(明治製菓アルファチョコ)、1972(昭和47)年のBUZZによる「ケンとメリー」(日産スカイライン)などがヒットチャート入りするが、それらはいずれも単発の「宣伝商材」のコマーシャルソングにすぎず、歌謡界に戦争モードをもたらす事態には至らなかった。

ところが1970年代後半になるや、販売促進活動の一要素にすぎないコマーシャルソングがにわかに主力兵器であるキャンペーンソングに転化、それも散発ではなく続発。しかも、女性たちの化粧という、平和のシンボルとされてきた「聖地」が「戦場」になったという点においても、有楽町のデパートの「お披露目曲」と比べて、なんとも逆説的かつ衝撃的であった。

それは、高度成長下で不動のシェアトップを誇ってきた資生堂が二番手のカネボウに急追をうけて危機感を覚えたことから始まった。

機先を制するべく先に動いたのは上位の資生堂だった。1976(昭和51)年7月、秋のシーズン・キャンペーンのための「揺れる、まなざし」(作詞・作曲 小椋佳)が最初の矢として放たれた。これによって資生堂とカネボウとの間に戦端が開かれ、以後、互いに新手のキャンペーンソングを武器として次々とくりだし、それは10年以上もつづくことになる。

化粧品業界では、シーズン毎にテーマを決めてキャンペーンを打つ――たとえば春は口紅、夏は紫外線対策のファンデーション、秋はアイシャドウ、冬は乾燥肌対策の基礎化粧品(スキンケア)をそれぞれ中心にすえて、年4回のキャンペーンを展開するという販促手法が、web展開が主流になる最近まで取られていた。

その始まりは、国内メーカーとしては、1961(昭和36)年、資生堂が日本流行色協会(JAFKA)とタイアップ、色をテーマにした「キャンディトーン」とされるが、キャンペーンの一環としてテレビCMのBGMとして音楽がつかわれることはあっても、歌が「主力兵器」として装備されるのはこの「揺れる、まなざし」が嚆矢であった。

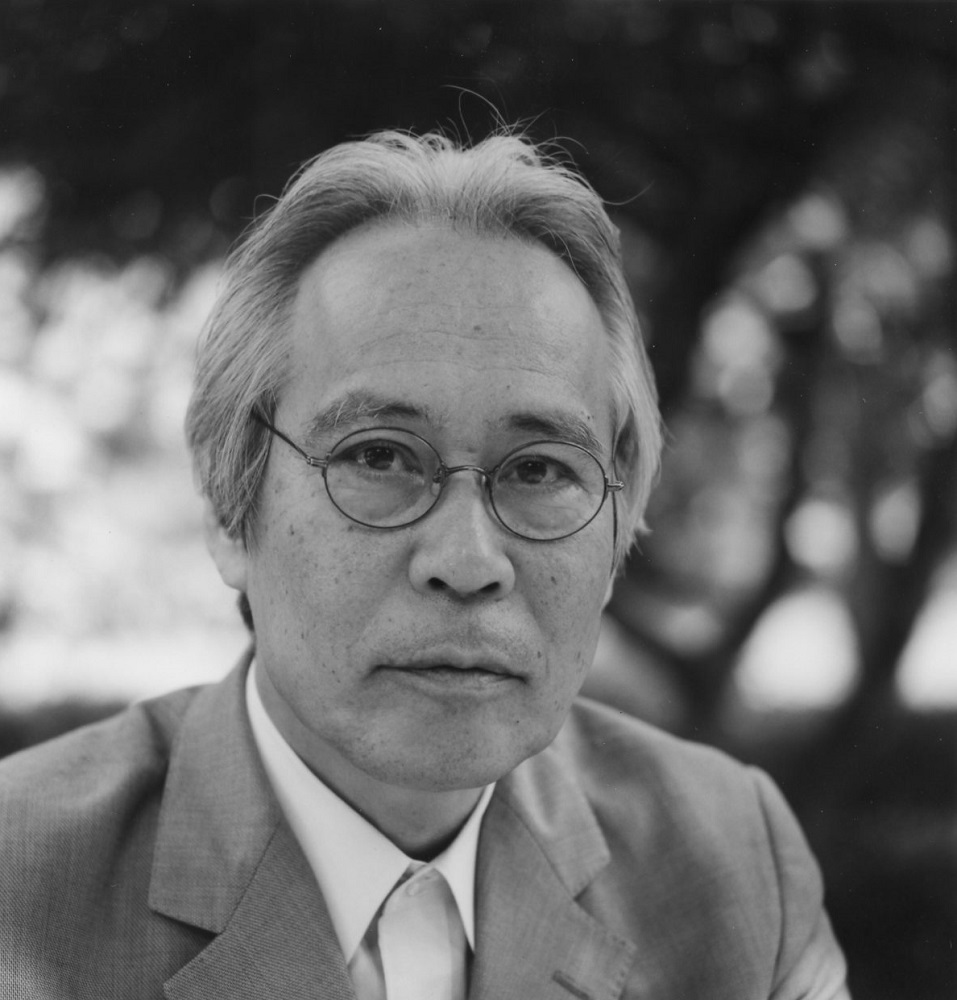

小野田隆雄=2016年6月10日

小野田隆雄=2016年6月10日また、キャンペーンガールとして起用された真行寺君枝の存在感もなかなかであった。オーディションに応募した約150名の中から選ばれた真行寺は当時高校2年生だったが、異界からのやってきた妖かしの少女を思わせる「目の表情」には、見るものをぞっとさせる魅力があった。

しかし、資生堂に緒戦の勝利をもたらしたのは、なんといっても本格的キャンペーンソングを主力兵器として開発し

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください