知らぬ間に仕事をさせられているというカラクリ

2021年04月22日

「セルフレジを使っていただきたいんですが……」

コロナ禍の自粛生活も2年目に突入した、とある朝、毎日のささやかな楽しみとなってきていたのは、朝の散歩の途中のコンビニでいただく1杯のコーヒーだった。そのコーヒーをいつものように買おうとしたところ、いつもとても優しい物言いの女性店長さんから冒頭のように声をかけられた。

「使っていただけないと、セルフレジの機械が撤去されてしまうんです……」と困惑されたお顔を見ると、「嫌だ」とはとても言えない。その店長さんには以前、それこそコーヒーマシンの近くに財布の入った──つまりは、免許証やクレジットカード、銀行カード一式が入った──バッグを置き忘れたときに、そのバッグを見つけて確保してもらったときの御恩がある。

私「バーコードがないコーヒーは使えないのかと思ってました」

店長「いえ、大丈夫なんですよ」

私「そうですか、わかりました」

翌朝、初めてセルフレジに触ることとなった。使い方が全くわからない私に、店長さんは横について、一緒に使い方──どのボタンを押せばよいか──を指南してくださった。

「あー、いつものレジはこうなっているんだな」。心の中でそう思った。

要するにレジ打ちの部分をこれからは「私が」やることになるのだ。

すっかり普及したコンビニのセルフレジ

すっかり普及したコンビニのセルフレジその翌日、レジのボタン押しのスピードはまだモタモタしているが、一人で全部のステップを行うことができた。店長さんは「使ってくださって、ありがとうございます」と嬉しそうに言ってくださった。それで私も「よかったな」と思った。

その後、店長さんと大体その時間にいるバイトの男子学生風の二人は、だんだん私が来店してもレジには戻っては来なくなった。

あるときは、二人でおしゃべりをしていて、私は一人でレジ打ちをしてコーヒーを入れた。

それまでのようにレジにコーヒーカップを持っていって、お金を払いながらスモールトークをするという楽しい時間はなくなった。そして、思い出されるのは、高校性のときに感じた「あの」違和感だ。

年齢がバレるが、私は共通一次テストの2期生だ。1980年の1月に「マークシート式」のテストを受験して、大学に入学している。大きく大学入試の方式が切り替わった、1学年先輩の「1期生」に比べれば、少し様子はわかっていたとはいえ、マークシートに向けて「練習」する模擬テストは何度も受けた口だ。

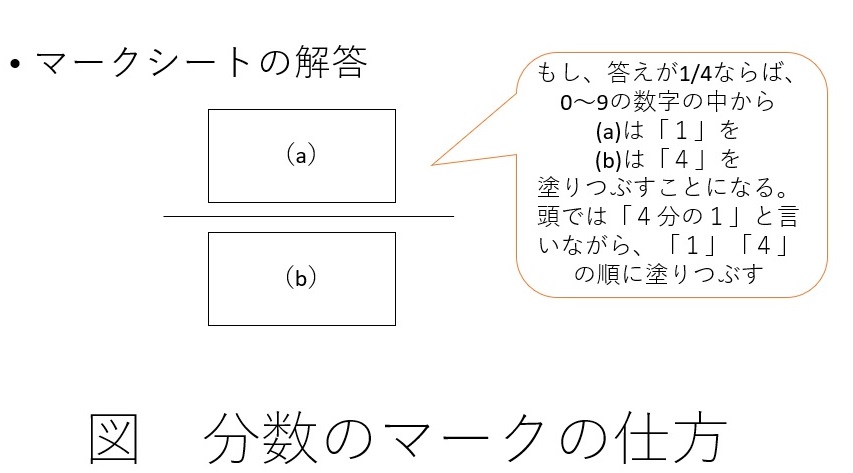

数学の問題に取り組んでいるときのことだ。解答が「分数」の場合、「分子→分母」の順番で解答を塗りつぶさなければならないとわかったときは「え?」となった。(図)

なぜなら、日本語での分数の扱いは読みも書きも、生まれてこの方ずっと「分母→分子」の順でしか行ってこなかったからだ。

そこで、何度も「分母の解答欄」に「分子の数字」を塗りつぶしそうになったのだ。

「なんで、こんなに機械に私が合わせなければならないんだ!」

生意気ながら高校生の私は半ば腹を立てながら、決められた枠の中を鉛筆で塗りつぶした。しかし、そこで文句は言えない。なぜなら、相手(機械)の求める通りに答えなければ、「得点」はもらえないからだ。

マークシートにすることで、採点業務がどれだけ軽減したかはよくわかる。自らも大学の大人数授業(400人超えの受講生)を担当したときには、定期考査にはマークシートを採用した。作るのは大変だが、採点は機械任せで一瞬(数分)だ。

この高校生のときにもった違和感が、事あるごとに思い出される。

最近の例では、近くの駅の横にある、自転車置き場が機械化されたときのことだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください