冷戦はなぜ生まれたか? 冷戦後の世界が平和と安定を達成できないのはなぜか?

2021年05月09日

東西ドイツ分断の象徴だったベルリンのブランデンブルク門。壁崩壊の前の1989年(朝日新聞撮影)

東西ドイツ分断の象徴だったベルリンのブランデンブルク門。壁崩壊の前の1989年(朝日新聞撮影)ソ連が消滅して今年で30年。冷戦は遠くなった。二つの超大国が核兵器で相手を脅し合い、いつ人類が消滅してもおかしくなかったあの恐怖の時代はいったい何だったのだろうか。世界が資本主義と社会主義の陣営に分かれ、あらゆる問題が東西対決の物差しで測られた冷戦は、なぜ生まれたのか。そして、冷戦が終わっても世界が平和と安定を達成できないのはなぜなのか。こうした問いに答えるためには、いまいちど世界史の大きな流れの中で冷戦を振り返る必要がある。冷戦史研究を牽引してきた米エール大学のオッド・アルネ・ウェスタッド教授の分析に耳を傾けてみよう。

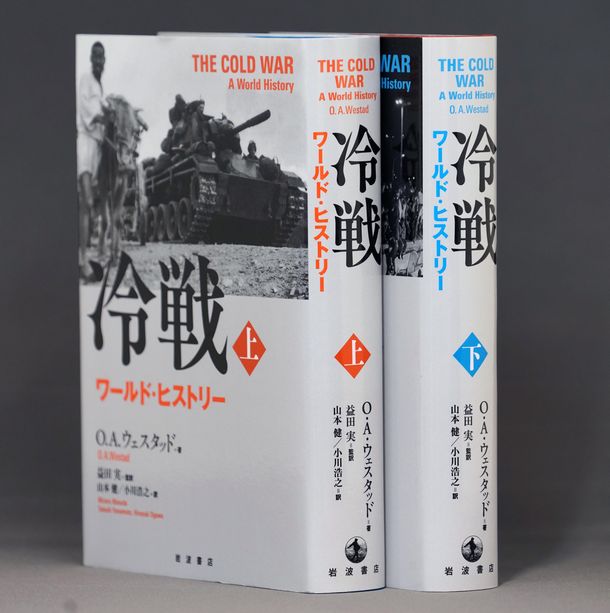

O.A.ウェスタッド『冷戦 ワールド・ヒストリー』(益田実=監訳、山本健/小川浩之=訳、上下各3740円、岩波書店)

O.A.ウェスタッド『冷戦 ワールド・ヒストリー』(益田実=監訳、山本健/小川浩之=訳、上下各3740円、岩波書店)冷戦とは、第2次世界大戦が終わった1945年から1989年のベルリンの壁の崩壊、そして91年のソ連解体で終わる米ソ対立の時代である。歴史の時期区分とすればその通りだろうが、著者の時間軸はもっと長い。19世紀末、資本主義が深刻な危機に見舞われ、ヨーロッパの社会主義運動の中から過激な左翼勢力(共産主義)が分離した時期から説き起こす。その1890年代は、のちに冷戦を担う超大国となる米国とロシアが、大陸国家として膨張を始める時期でもあった。

ウェスタッドの『冷戦』は、このようにイデオロギーとしての冷戦と、超大国が競い合う国際システムとしての冷戦という、二つの側面から100年の歴史を描き出す。従来の多くの冷戦史が米ソ対立のドラマに終始するのに対して、この本では、中国、日本、インド、東南アジア、中東・アフリカ、ラテンアメリカなど世界各地でどのような動きがあったのか、それが冷戦とどう絡み合ったのかも論じられている。冷戦研究の国際的な成果である「ケンブリッジ冷戦史」(全3巻)の編者であったウェスタッドらしく、世界全体に目配りした真にグローバルな通史になっている。

トルーマン、ケネディ、ジョンソンらアメリカの歴代大統領、そしてスターリン、毛沢東、フルシチョフ、ホーチミン、鄧小平、ゴルバチョフら社会主義陣営の指導者たちの一人ひとりの個性、思想も吟味され、彼らの具体的な決断や行動にも、評価が下される。歴史とは、没個性的な因果律の連続ではなく、指導者のリーダーシップによって形作られるものでもあるという、著者の歴史観が貫かれている。

米ソが核戦争直前で対決を回避した。キューバ危機を伝える朝日新聞(1962年10月23日夕刊)

米ソが核戦争直前で対決を回避した。キューバ危機を伝える朝日新聞(1962年10月23日夕刊)しかし、なにぶんにも長大な著作である。以下では、書評コラムという限られた枠を考え、著者のアプローチの中で特に考えさせられた点について簡潔に触れていくことにする。

歴史家にとって最も重要な資質とは、想像力である。遠い時代の人びとがなぜそのように考えたのか、彼らが今日の尺度では考えられない行動をしたのはなぜなのか。それを解き明かすのは、歴史家の想像力だ。ウェスタッドの『冷戦』を読んで強くそう思った。第1次世界大戦を例に挙げてみよう。

1914年夏に第1次世界大戦が勃発したとき、人びとは「戦争は数週間で終わる」と考えた。ヨーロッパはナポレオン戦争以来、100年にわたって大きな戦争を経験していなかった。人びとの脳裏にあったのは、遠くから大砲を撃ち合い、騎兵隊が突撃を繰り返す、古めかしい戦いである。そういう戦争ならばあっという間に決着が付くはずだ。だから「クリスマスまでには帰る」が各国の兵士の合言葉だった。

だが、戦場で彼らを待っていたのは機関銃、毒ガス、塹壕戦だった。戦争は4年以上続き、民間人も含めて空前の規模の犠牲者が出た。それまでの過去100年間の工業化、科学技術の発展、国民皆兵制度の導入が戦争の性格をまったく変えてしまうことに、人々は思いもよらなかったのである。

ウェスタッドは、この4年間の総力戦がヨーロッパの各国民に大きな心理的な影響を残したと考える。隣人を殺戮(さつりく)し、破壊し、憎悪するのが当たり前となった。19世紀の古き良き道徳や秩序は崩壊した。まるまる一世代のヨーロッパ人がそう考えるようになった。恐怖が時代を支配した。

ヒトラーの台頭も、スターリンの恐怖政治も、そうした時代精神を抜きには考えられない。後世の人間には専制と思われた政治も、恐怖の中で秩序と安定をまず求めた当時の人びとには、それしか選択肢がないと思われたのである。そして、スターリンやトルーマンなど第1次世界大戦期に人間形成を迎えた人びとが、のちに冷戦の指導者になっていく。「彼らは皆、第1次世界大戦がもたらした厄災のなかから生まれ出たのである」とウェスタッドは言う。

いっぽう、人びとの思想がポジティブに歴史を動かした例もある。

冷戦の終わり方は、その局面だけを見ていると劇的だった。ソ連の最後の指導者ゴルバチョフはソ連型社会主義の行き詰まりを察知し、大胆な情報公開や政治改革を行った。しかし、いったんタガが緩んだソ連社会は上からのコントールが効かなくなり、自壊する。

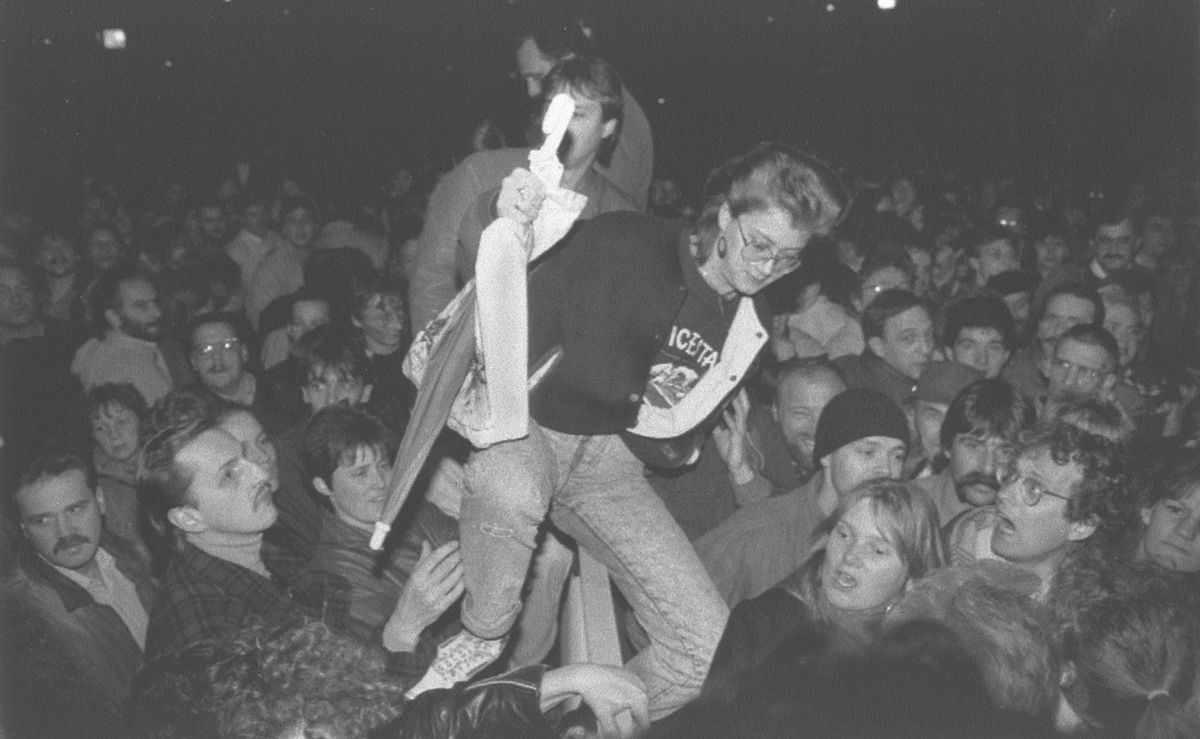

ベルリンの壁が実質的に崩壊し、鉄さくを乗り越えようとする市民=1989年11月9日、ベルリン

ベルリンの壁が実質的に崩壊し、鉄さくを乗り越えようとする市民=1989年11月9日、ベルリン東ヨーロッパの改革は、ソ連の介入を恐れておそるおそる始まったが、ゴルバチョフに介入の意思がないと分かると、各国の社会主義体制はあっというまに崩壊した。かつてアメリカはベトナム戦争で、ベトナムが社会主義の手に落ちると、周辺国に「ドミノ倒し」が始まると警戒したが、実際に「ドミノ倒し」が起きたのは旧共産圏の東ヨーロッパだった。

だが、歴史の表層だけを見ていてはいけない。ウェスタッドは、ヨーロッパで冷戦が終わった背景として、1960年代から始まったデタント(緊張緩和)によって、東西両陣営の関係が緊密になり、双方が抱いていた恐怖が減少したことを指摘する。また、80年代に急速に進んだ情報革命にも注目する。東側の人びとはテレビの映像を通して、西側の人びとが実際にどのような暮らしをしているかを知るようになった。爆発的な情報の拡散は、人びとの優先順位を変えていき、それが冷戦を終わらせる大きな要因になったというのである。

ウェスタッド『冷戦』は、このように一般の人びとのものごとの受け止め方をていねいに掘り起こす。指導者のドラマだけではない、かといって政治経済の必然の流れでもない、生き生きとした現代史が立ち現れてくる。

次に、著者のウェスタッドがポスト冷戦の時代をどう読み解いているかを紹介しよう。

冷戦を19世紀末からの歴史の中で重層的に分析した著者は、冷戦後の歴史も冷戦の遺産として解釈する。

冷戦後のアメリカは、勝利主義に酔いしれた。それは二つの形を取った。ひとつはクリントン型と呼べるタイプ。グローバルな規模でのアメリカ資本主義を礼賛し、市場万能主義に陥った。アメリカ一極支配というせっかくの好機に、国際的な協力体制を制度化することを怠り、1990年代は失われた機会の時代となった。もうひとつは、ブッシュ(子)型である。こちらはアメリカのパワーと支配を強調し、まったく不必要なイラク戦争を始めて、アメリカは中東の泥沼に陥った。

クリントン型もブッシュ型も、アメリカが冷戦後のグローバルな役割を見いだせずに方向性を見失った点では、等しく大きな誤りであった。本来、ポスト冷戦時代のより重要な課題は、中国やインドなど新しい勢力が台頭する国際環境にアメリカがいかに対応するかということのはずだった。だが、リーダーシップの混迷により、アメリカがこういう課題に備えることが著しく困難になったと著者は批判する。

ウェスタッドによれば、アメリカは冷戦から積極的に学ぶべき教訓が多くあったはずである。長期的な同盟、技術的な進歩、経済の成長、交渉を求める意思、冷戦をアメリカに優位に導いたそういった教訓は活用されなかった。

オッド・アルネ・ウェスタッド米エール大教授(ウェスタッド氏提供)

オッド・アルネ・ウェスタッド米エール大教授(ウェスタッド氏提供) 「ゴルバチョフの世代が成し遂げた最も偉大な勝利は核戦争を回避したことである。歴史的にみれば大国間の敵対関係はほとんどの場合、大変動とともに終焉を迎えている。冷戦はそうならなかった……核戦争は偶発的に起こりえたし、情報の誤りからも生じ得るものであった」

「歴史は複雑である。理念が我々をどこに導いて行くかを常に知ることはできない。であるならば、善なる結果を成し遂げるために我々が進んで冒すリスクについて注意深く考慮した方がよい。完璧を追い求めるなかで20世紀に支払われた、多大なる犠牲を繰り返さないためにも」

普遍的な理念を争った冷戦は終わった。しかし、代わって登場したのはナショナリズムであり、ポピュリズムであり、自国第一主義であり、人種主義である。自国だけが正しい、自分たちだけが正しいというこうした善悪二元論が、冷戦の理念より危険性が低いという保証はない。そして、破局を回避して終幕を迎えた冷戦のような幸運に私たちが再び恵まれる保証もないのである。

ウェスタッド教授が昨今の米中関係をどう見ているかについては、筆者が行ったインタビュー記事を紹介しておこう(2021年4月20日朝日新聞オピニオン欄「米中対立は『新冷戦』か」)。

(本からの引用は読みやすさを優先して、一部簡略化してあります)

《著者略歴》

オッド・アルネ・ウェスタッド(Odd Arne Westad)

1960年、ノルウェー生まれ。オスロ大学卒、米ノース・カロライナ大学チャペルヒル校で博士号取得。ロンドン大学教授、ハーバード大学教授を経て、2019年からエール大学教授。中国現代史研究から出発し、冷戦史へと進む。2005年に刊行された『グローバル冷戦史 第三世界への介入と現代世界の形成』(邦訳は名古屋大学出版会刊)で、すぐれた外交史研究に与えられるバンクロフト賞を受賞。全3巻からなる『ケンブリッジ冷戦史』の共同編集者を務めるなど、この分野の第一人者として知られる。

様々な国の外交文書を利用するマルチ・アーカイバル・アプローチが強みで、筆者が本人に直接確認したところでは、母語のノルウェー語以外に、英独仏と中国語が使え(歴史学を専攻する前に中国語を本格的に学んでおり、会話も流暢)、ロシア語も読め、イタリア語とポルトガル語もある程度できるそうである。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください