【36】ジェリー藤尾「遠くへ行きたい」、山口百恵「いい日旅立ち」

2021年05月29日

前回では1970年代を華麗に彩った資生堂VSカネボウによる〝歌合戦〟を取り上げたが、ほぼ時期を同じくして、それをはるかに超える規模の歴史的キャンペーンがスタート、そこでも歌が大きな役割を果たした。

キャンペーンとは「ディスカバージャパン」。1970年9月に終了した大阪万博の1月後に旧国鉄によってはじめられ、途中で何度かバージョンアップがはかられながら、国鉄が分割民営化される1987年まで17年にもわたってつづけられた。そして、その史上最大にして最長のプロモ―ションには、キャンペーンソングがそこへ人々を大動員する〝ハメルンの笛吹唄〟として深く関わっていたものと思われる。

その〝笛吹唄〟こそ、「遠くへ行きたい」(作詞・永六輔、作曲・中村八大、歌・ジェリー藤尾、1962年)と、「いい日旅立ち」(作詞/作曲・谷村新司、歌・山口百恵、1978年)である。

美空ひばりにはじまりユーミンや中島みゆきまでの「戦後昭和歌謡」の保守本流とくらべると、所詮キャンペーンソングなどは商売がらみゆえに一時の泡沫にすぎないと思われがちである。ところが、ときに世につれるどころか、世の中のあり方を変えてしまうことすらある。まさに、ディスカバージャパンの「遠くへ行きたい」と「いい日旅立ち」は、その典型事例であったといえるかもしれない。

そこで今回は、この2曲を取り上げ、それが時代の転換の一大モメントとしてどのような役割を果たしたのかを、歴史的文脈から読み解こうと思うが、その前に、まずはディスカバージャパンのスタート時に時間をまき戻して、その経緯をおさらいしておこう。

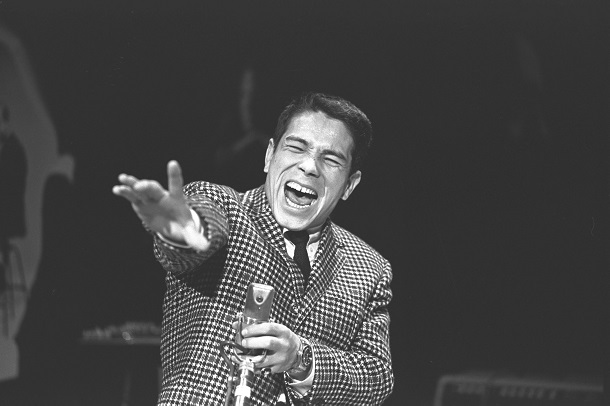

歌:ジェリー藤尾「遠くへ行きたい」

作詞:永六輔、作曲:中村八大、歌・ジェリー藤尾

歌:山口百恵「いい日旅立ち」

作詞/作曲:谷村新司、歌・山口百恵

時:1970年/1978年

場所:日本のどこか

ジェリー藤尾=1963年1月

ジェリー藤尾=1963年1月そもそもディスカバージャパンは、1970年の大阪万博の終了による「乗客減」に対処すると同時に、国鉄の長年来の累積赤字の解消をも狙った〝一石二鳥作戦〟であったが、前評判は必ずしも芳しくなかった。

ちなみに読売新聞は、それがスタートした直後の11月13日付の朝刊で、「国鉄のケチケチ運動」「お客忘れた赤字対策」「サービス抜き旅宣伝」の見出しを掲げ、ほぼ全頁をついやして、国鉄の歴史始まって以来のキャンペーンの〝動機〟がいかに〝不純〟であるかを指摘している。

まずディスカバージャパンの動機には、「膨大な赤字を抱えて四苦八苦の、ニガ虫をかみつぶした国鉄の顔がのぞいている」と評し、その証拠として、これに先立ってつぎつぎ打ち出された〝苦肉の策〟――たとえば駅舎の蛍光灯の間引き、トイレットペーパーの1日1巻に限定などの「ケチケチ運動」から、手小荷物取り扱い時間を午前9時から午後5時へ大幅短縮するいっぽうで、より高いコイン・ロッカーへ客を誘導するなどの「利用者不在のサービス・ダウン」を列挙。その上で、ディスカバージャパンにたいする〝世間の声〟を次のように紹介している。

「記念スタンプや展示列車の運転、まるでお祭りだ」

「東北再発見とかいうポスター、意味ないね。その分を他の広告でも扱った方が赤字の穴埋めになる」

「肝心なこと知らせず、ただ旅へ出ろ、出ろという宣伝、仮にも国鉄のやることではない」

さらに、評論家の浦松佐三太郎による「(国鉄は)企業として考えてくれというが、企業であればとっくの昔に社長(総裁)以下全員がクビになっている。なにをやるにも国民へのサービスが忘れられるようなことが絶対あってはならない」のコメントを掲げて記事はこう結ばれている。

「『キャンペーンの良否はともかく、一方でサービス・ダウンを押し付けている時だけに、もう少し国民感情を考える必要がある』というのが、また国民の本音でもあるようだ」

当初はこれほどまでに世間からは冷たい目で見られていたディスカバージャパンだったのだが、営業的には成果を上げていく。それは、目玉商品であるミニ周遊券と、その販促ツールとして開発されたスタンプの効果によるものであった。

全国1400余りの観光地に用意されたスタンプを30以上押印して集めると記念品がもらえるという企画で、今や「スタンプラリー」として定着している観光の定番アイテムの草分けである。

スタート半年後の1971年3月31日付読売新聞によると、「これが人気を呼び、開始から半年たらずで40万冊がはけた」という。しかし、1年たっても世間の冷たい評価はたいして改善されず、むしろキャンペーンに内包されていた本質的な問題点が浮きぼりにされることになった。

朝日新聞(1971年11月4日朝刊)は、社会面の半分ほどを使って「ディスカバージャパン満1年」の特集を組み、その問題点を縷々指摘している。ひとつは「観光地からの反発」で、岩手在住の農村問題研究家・大牟羅良にこうコメントさせている。

「岩手でもディスカバージャパンのポスターはどんな田舎の駅にもはってある。びっくりしますよ。『ブルースカイ東北』ということで東北を盛んに宣伝してるけど、地上の東北農民の方はことしはうまくないですよ。減反や冷害で米の作柄は悪いし、ドル・ショックで出かせぎの先行きはどうなるんだろうと、青いのは人間の顔色の方だ。現実の空気とはまったくあわないような気がします」

二つめは、「国鉄労働者からの反発」で、国鉄労組からはこんな指摘が

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください