2021年06月03日

表現を最小限に切り詰める禁欲的な作風で知られる、ロベール・ブレッソン監督(仏、1901~1999)。ブレッソンはしばしば“孤高の映画作家”と呼ばれるが、それはまさしく、他に類を見ない独自のミニマルなスタイルゆえに、映画史的な位置づけが難しい監督だからである。

そんな彼の長編第3作、『田舎司祭の日記』(1951、モノクロ)が、製作から70年を経てついに劇場初公開される(6月4日より、東京・新宿シネマカリテほか)。必見の傑作だが、対独レジスタンス映画『抵抗──死刑囚の手記より──』(1956)、犯罪映画『スリ』(1959)で確立されるミニマリズムの極致ともいうべきブレッソン・タッチへと至る、いわば過渡期的な“実験映画”である点でも、非常に興味深い作品だ(原作はジョルジュ・ベルナノスの同名小説)。

『田舎司祭の日記 4Kデジタル・リマスター版』 6月4日(金)より、東京・新宿シネマカリテ他にて全国順次公開 © 1950 STUDIOCANAL 提供:マーメイドフィルム/配給:コピアポア・フィルム

『田舎司祭の日記 4Kデジタル・リマスター版』 6月4日(金)より、東京・新宿シネマカリテ他にて全国順次公開 © 1950 STUDIOCANAL 提供:マーメイドフィルム/配給:コピアポア・フィルム

描かれるのは、北フランスの寒村アンブリクールに赴任した敬虔な若い司祭(クロード・レデュ)の孤独をめぐる、沈鬱でメランコリックな受難劇である。──額の広い、生まじめで神経質そうな彼は、体調不良(胃痛)を抱えながらも、布教活動に身を捧げる。が、その熱意ゆえにかえって、彼は閉鎖的で陰険な村人たちから疎まれ、煩悶する(ある少女は信心深いふりをして、主人公を笑いものにする)。

まさしく、パッション/情熱とは<受苦>なのだが、主人公にとって教区アンブリクールは、偽善や虚言のはびこる悪の園だった(「わたしは“聖なる苦悩”の虜なのだ」、「彼、彼女ら〔村人たち〕を正しい道に導くのが司祭の役目だ」、と主人公は静かに独白する)。もちろん、日々煩悩(ぼんのう)にまみれて生きている私は、彼の苦悩や葛藤を十分に理解することはできない(身近に彼のような人物がいたら、信仰心に凝り固まった暗いヤツ、と思うかもしれない)。

しかし、誰しも経験があるだろう、自分の伝えようとしたことが相手に伝わらない不如意(ふにょい)を、村人たちに信仰を説くが彼らにはそれが伝わらない、という主人公の無力感に重ねて本作を観ることはできる。

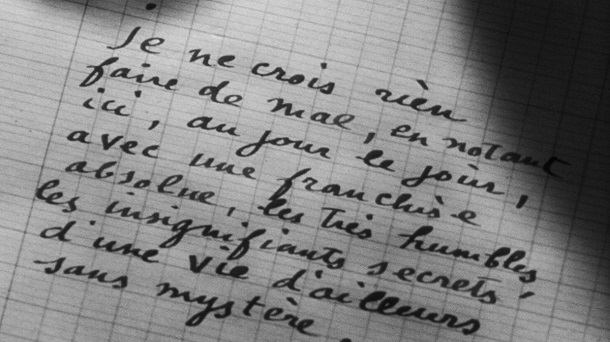

映画技法として重要なのは<日記>の活用だが、タイトルにも示されるように、主人公/司祭は日々の出来事やそれにまつわる自分の思いを、詳細に日記帳に書き記していく。そして、その文字のつらなりが何度も画面に映し出され、またそれを読み上げる彼の声が、ナレーション(内的モノローグ)となって繰り返されるので、文字の映像とそれを読み上げる彼の声は、物語の進行役ともなる。

『田舎司祭の日記 4Kデジタル・リマスター版』 © 1950 STUDIOCANAL

『田舎司祭の日記 4Kデジタル・リマスター版』 © 1950 STUDIOCANALまた、仏ヌーヴェル・ヴァーグを担ったトリュフォー、ロメール、ゴダールら、さらに彼らと協力関係にあったジャン=マリー・ストローブらに大きな影響を与えた、こうした文字や声の活用法は、役者の大仰な演技を忌避するブレッソンが、主人公の内面や物語のシチュエーションを、演技以外の手段で表すために考えついた工夫でもあろう。

本作以降のブレッソン作品でも、こうしたナレーションはしばしば用いられ、他方、役者はいよいよ無表情になり、そのセリフ回しもいよいよ抑揚を欠いて一本調子になり、大胆な省略法とあいまって、一切の無駄を画面からそぎ落したような、いわば“映画の極北”をめざすがごとき彫心鏤骨(ちょうしんるこつ)のブレッソン・タッチが確立されるのだが、ちなみにブレッソンは、本作のクロード・レデュらがそうであるように、しばしば素人の役者を起用し、彼、彼女らをプロの俳優と区別して「モデル」と呼んだ。

そして逆説的なことに、固い無表情(表情の零度)で登場し、棒読みのようなセリフ回しで喋る「モデル」たちは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください