ソフトウェアから人格ある歌手へ

2021年06月12日

【読者のみなさまへ】初音ミクとボーカロイドの文化にはきわめて多くの人々がかかわり、その全容は一人の記者に捉え切れるものではありません。記事を読んでお気づきの点やご意見など、コメント欄にお書きいただけると幸いです。一つひとつにお答えすることはかないませんが、コメントとともに成長するシリーズにできたらと願っています。

2007年度、音楽専門学校の作曲科コース1年生だったazumaさん(当時18歳)は、歌ものの作品を作りたいと思っていた。でも自分は歌が下手だし、歌ってくれそうな人も周囲にいない。どうしようかと迷っていた時期、学校の友達から初音ミク発売の話を聞いた。

「もうちょっと待てば、こんな製品が出るぞ」

たしかに面白そうだ。これなら自分も歌ものを作って発表できるかもしれない。

そんな期待を抱きつつ、2007年8月31日の発売から数日間は、ニコニコ動画を検索しては初音ミクの作品を聴いていた。当初3日くらいはJ-POPやアニメ曲、ゲーム曲のカバーが大半。発売元クリプトン・フューチャー・メディアの紹介ページに載っているデモソングとあまり印象が変わらない。

「正直、僕には今ひとつピンときませんでした」

だがある日、学校に行ったら教室がざわついている。初音ミクの新しい曲が話題になっていた。

「Ievan Polkka(イエヴァン・ポルカ)」──三頭身にデフォルメされ、顔もオリジナルからかけ離れたおマヌケな印象の初音ミクが、ネギを振りながら、一度聴いたら忘れられないようなメロディをスキャットで歌っている。

「あ、こういうアプローチがあるのか」

初めて合点がいった。マヌケな感じなのに、なんとも言えずかわいい。帰宅すると、3時間くらい繰り返し聴いた。途中の「YO!」という掛け声の部分では、他の多くのリスナーと同じように、自分も「YO!」とコメントしてたっぷり楽しんだ。

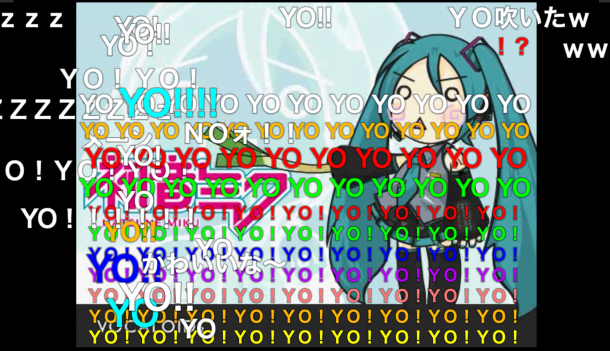

「Ievan Polkka」の「YO!」という掛け声の部分。視聴者たちがコメントで一斉に合いの手を入れている

「Ievan Polkka」の「YO!」という掛け声の部分。視聴者たちがコメントで一斉に合いの手を入れている初音ミクを買おう。そう決めて秋葉原に翌日出かけると、最初に行った店では品切れになっていた。次の店も同じ。3軒めのLaoxで、ようやく手に入れることができた。

「『Ievan Polkka』を視聴して、僕と同じことを考えた人が多かったのかもしれません」

パソコンにインストールすると、いろいろな歌を歌わせた。「君が代」「さくらさくら」などの定番曲のほか、とんでもなく品のない歌詞も歌わせた。初音ミクは、どんな歌詞だろうと入力された通り歌う(使用許諾契約書では、公序良俗に反する作品の公開や配布は禁止事項になっている)。「さくらさくら」などは、ニコニコ動画にも投稿した。「最初のうちは、童謡系の歌が歌わせやすいと感じていました」

当時は、ゲームの劇中歌やテレビアニメ主題歌などカバー曲の投稿が流行し、再生数を大きく伸ばしていた。それが自分にはどうにもうまくできない。

やや落ち込んでいた9月13日、OSTER projectさんの「恋スルVOC@LOID」が投稿される(連載第1回参照)。オリジナル楽曲というだけでなく、初音ミクが「私」という主語を歌っていた。

「これだ…」

何回リピートしたかわからないくらい、夢中になって聴いた。いくつもの思いが、頭の中を駆け巡る。

「俺は作曲をやっていたんだ」と、まず気がついた。主流だったカバー曲に幻惑されていたが、考えてみたらオリジナルの方が自分には向いているはずだ。オリジナル曲を作ろう。そう決めた。

同時に、初音ミクというソフトの位置付けが自分の中で全く違うものになった。

「『Ievan Polkka』のミクは、かわいいけれど、あくまでもかわいく歌ってくれるソフトという印象。僕の中の初音ミクは、その段階ではまだソフトウェアの一種でした」とazumaさんはいう。

「けれど『恋スルVOC@LOID』で、僕の中に初音ミクという人格が生まれました。僕のパソコンがあるこの部屋の中に、初音ミクというもう一人の人格がいる。そんなふうに、見え方が大きく変わりました」

「恋スルVOC@LOID」を無我夢中で聴くにつれ、曲のイメージが急速に広がっていく。初音ミクなら、一体どんな言葉を歌うだろう。そんなことをひたすら考えながら、気がつくと2日くらい徹夜して作曲していた。

「歌姫」というキーワードが頭に浮かんだのは、そんな半ばトリップした状態のときだった。

「あんなふうに言葉やイメージがどこかから降ってくるような体験は、生まれて初めてでした。自分でも驚いたし、『天啓だ』とも思いました。だって…」とazumaさんはいう。

「だって、当時の初音ミクにとっては、『歌姫』なんて、とんでもなく背伸びした言葉でしたから」

今でこそキャラクターやシンガーとしても知名度の高い初音ミクだが、誕生後の半月ほどは、単純に楽器であり道具だった。あえて言えば「おもちゃ」のような側面も強かった。DTM経験者の多くが初めて手にした「歌を歌う楽器」。その初めての楽器を使って、さてどう遊ぶか、何をやったら皆にウケるか、数百人規模のユーザーが日々試行錯誤していた。(DTMは「デスクトップ・ミュージック」という和製英語の略。コンピューターで楽曲制作することを指す)

「仕事を選ばない(選べない)ミクさん」という愛称は、そんな背景から初期ファンたちが生んだ。どんなはちゃめちゃな歌詞やメロディでも、入力通り大まじめに歌う。そんな今まで経験したことがないような楽しい遊び道具、それが当初の初音ミクだった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください