2021年06月09日

男性の育児休暇取得を促進する、「改正育児・介護休業法」が6月3日に成立した(「男性のパタハラ被害、4人に1人が経験。「男性育休」取得促進する法律が成立。変わる5つのポイント」ハフポスト)。私がちょうど大学生だった1980年代は、まだまだ「女子はお茶くみ」というのが当たり前の時代であった。そういう性による業務配分などを是正することを目的とした「男女雇用機会均等法」が成立したのは、1985年。4つ下の妹はこの法律の恩恵を受けて総合職枠で就職した。

あれから30年近く経った今、もちろん当時と比べれば仕事をする上での男女の格差は相当改善されてきているだろう。一方で1999年には、男女共同参画社会基本法も制定され、さらに社会参画という意味でも女性の参画を促進する動きが法律で後支えされている。どの程度女性の参画が進んでいるかを示すのに、よく使われるのは「女性の参画比率」である。

例えば、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の森喜朗前会長の発言問題を受けて、今年2月に委員会の女性理事の比率の低さが指摘された。3月には新たに12名の女性理事が選任され、女性比率が40%超えになったことは記憶に新しいだろう。この件では、組織委員会は定款を早急に変更し、35名だった理事の上限を45名に引き上げて、42%という数字を達成している。

東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の理事は女性が4割を超えた。手前は高橋尚子理事=代表撮影

東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会の理事は女性が4割を超えた。手前は高橋尚子理事=代表撮影最初にこのニュースを聞いたときから、「え? 定款を変えてまで、理事の上限数を引き上げるって?」と違和感を覚えたのだが、変更前の理事は何名で、うち女性は何名で、変更後はそれが何名になった……という細かい数値が報道では出てこなかった。増えた女性理事の「人数」や「女性の比率」ばかりが強調されていたので、仕方なく与えられた数値から逆算してみた上で、公開されている名簿から男女の人数を数えた(報道関係の方はパーセントだけではなく詳しい実数で全体像をぜひ示してください)。

【表1 オリ・パラ組織委員会理事数と女性比率】 (※1)ここには、R(令和)3年2月に就任した橋本会長が含まれる。それまでは女性は「6名」で、女性比率18.8% (※2)定款で定められた定員を最大にして対応した場合

【表1 オリ・パラ組織委員会理事数と女性比率】 (※1)ここには、R(令和)3年2月に就任した橋本会長が含まれる。それまでは女性は「6名」で、女性比率18.8% (※2)定款で定められた定員を最大にして対応した場合 このようにして「全体を俯瞰して」改めて見てみると、どうであろう。いろいろな思惑が透けて見えてくる。おそらく、変更前の「女性/全体の比率」は、7/33名=21.2%が、変更後19/45名=42.2%になったのだろうと思われる。表1をみると、「男性理事は、26名のまま全く変動なし」ということがよくわかる。

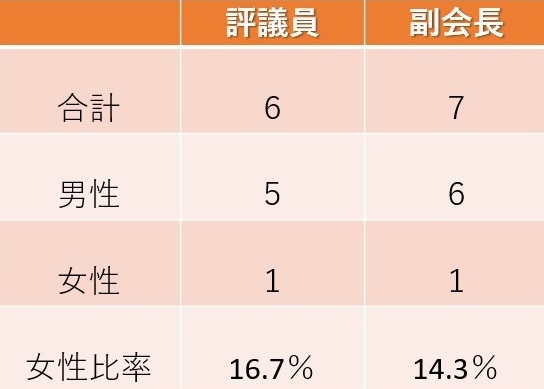

【表2 評議員と副会長の女性比率】

【表2 評議員と副会長の女性比率】 こういう数値を眺めていると、私の頭の中では「さらだの妄想劇場」が始まる。

「理事の女性比率が少ないということが問題になってます」

「えーっと、どれどれ、今、理事は33人、男性は26人のままで、女性比率を40%超えにするには何人追加すればいいかな……」

「12名追加すれば、40%を超えます」

「でも、定款で35名が定員になってますが……」

ごくごく普通に考えれば、35名の定員の「まま」女性の比率が上がったときに本当の意味で「女性比率が上がった」と言えるのではないだろうか。表1の一番右は定員35名で女性比率4割の場合の最低人数を示してある。これによれば、女性を合計14名にするためには、少なくとも5名の男性理事に「退散」いただかなければならない。そして「さらだの妄想劇場パート2」になる。

「定員35名、そのままでは……」

「5名、男性理事の誰かに退任してもらわないと女性比率4割にならないね」

「その5名、どうやって選んで、退任をお願いするんですか」

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください