トーキョー落語かいわい【7】人情噺の最高潮で書き割りを背に見得を切る伝統芸の魅力

2021年07月04日

落語には芝居噺(しばいばなし)というジャンルがあります。主に人情噺のクライマックスで、座布団一枚の高座に書き割りの背景を立て、落語家が膝(ひざ)立ちになり見得(みえ)を切って演じて見せるなど、歌舞伎の場面のような派手な動きを見せる「寄席版ミニ歌舞伎」といった噺です。

今年3月、国立演芸場の名人会でベテランの噺家、林家正雀(しょうじゃく)が「鰍沢(かじかざわ)」を芝居噺で演じた際は、客席から盛んな拍手が送られました。歌舞伎も好きなファンにはうれしい芸です。幕末から明治にかけて活躍した、あの三遊亭円朝も見せていたという芝居噺は、正雀の師匠である先代の八代目林家正蔵(しょうぞう)、人呼んで「彦六の正蔵」ゆずりの芸です。

師匠から受け継いだこの芸の演じ手は、いま69歳の林家正雀以外にみられません。現代でただ一人の演じ手なのです。

コロナ禍が収まらず、寄席も一時休業を余儀なくされ、新真打ちのお披露目も延期になるご時世です。それでも、落語ファンはコロナの収束を待ちながら、辛抱を続けています。名人上手の落語を聞き、だれに遠慮することなく笑う。そんな日が再びくることを信じて、多くのファンは寄席を応援するクラウドファンディングにも参加しています。

今回は、ステイホームのお供に、なかなか見る機会のない芝居噺のお話を紹介します。

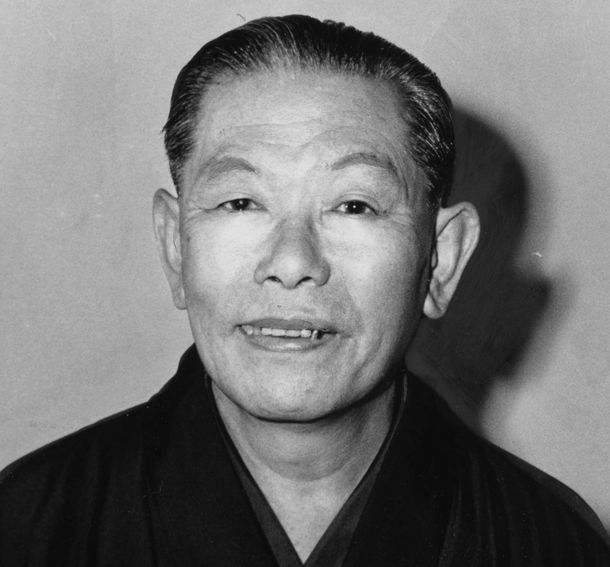

林家正雀=正雀のツイッターから

林家正雀=正雀のツイッターから先代の林家正蔵、「彦六の正蔵」は1982年、86歳で亡くなりました。テレビの「笑点」に出演している林家木久扇や三遊亭好楽の師匠でもあります。

木久扇が、声を震わせながら「ばかやろう。早く食わねえからだ」などと声色の物まねをする落語家、といえば「ああ、あの」とうなずく人も多いでしょう。正蔵の名跡を晩年、故林家三平(先代)の家に返して林家彦六と名乗った「昭和の名人」の一人です。

八代目林家正蔵(彦六)=1978年、オリエンタル・プレス撮影

八代目林家正蔵(彦六)=1978年、オリエンタル・プレス撮影「彦六の正蔵」が亡くなった時の朝日新聞の訃報記事(1982年1月30日朝刊)は、社会面に4段の大見出しを立て、写真付きで「怪談、反骨の長屋住まい 林家彦六師匠逝く」と伝えました。

記事には、彦六は「三遊亭円朝の芸風を伝え」「渋い語り口と律義な人柄で多くのファンをひきつけた」とあります。さらに、「芝居噺の正蔵」といわれたことに触れ「手ぬぐいと扇子だけの素ばなしとは違って、書き割りや鳴り物、後見を使って、幕切れが芝居がかる寄席版ミニ歌舞伎は、この人の専売特許だった」と記しています。

「寄席版ミニ歌舞伎」とも言える芝居噺。弟子の正雀はそれを受け継ぎました。

江戸、明治のころ、寄席で噺家が披露した芝居噺は人気を博しました。

「江戸時代、芝居といえば歌舞伎をさしていた」と物の本にあります。江戸三座と呼ばれた官許の劇場のほか、小さな芝居小屋がたくさんあったとか。「江戸時代後期の天保の改革以後、芝居が江戸の中心から離れた浅草観音裏の猿若三座に限られ、一般大衆が手軽に見物に行けなくなったこともあって……歌舞伎の雰囲気を持ち込んだ芝居噺は、いっそう人気を集めた」(世界大百科事典・平凡社)そうです。

2016年3月に東京・千代田区の国立演芸場で開かれた「芝居噺の会」の幕開けのトークで、正雀は「昔は電気がないから昼間しか芝居の興行がなかった」が、その一方で「寄席は夜」開かれたと説明。「芝居っぽいものを寄席で夜やるとお客が喜んだ」と話していました。

日中、人々は働いていて芝居を見に行きたくとも行けない。「それで道具をかざった芝居噺をやると芝居を見たような雰囲気になり、たいそうはやった」と。道具をかざるとは、高座に書き割りの背景を立てて芝居の舞台に見立てることです。

正雀が先代正蔵に弟子入りしたのは、師匠が数え年で80歳の時だったといいます。通っていた日大の卒業をひかえた1974年2月に弟子入りしたので、芸歴47年になります。当時、上に10人弟子がいて、最後の弟子になりました。

正雀の著書『正雀 芝居ばなし』(立風書房)には、「日大の学生時代に、初めて師匠彦六(当時正蔵)の芝居噺を聴いたときに、一人で噺もやれば芝居もやる、こんな素晴らしい芸があるのかと」思ったと書いています。

正雀はもともと芝居が好きでした。別の著書『師匠の懐中時計』(うなぎ書房)によると、入門前、師匠正蔵を追いかけて「一度道具をかざった芝居噺を見てみたいと思って」いました。

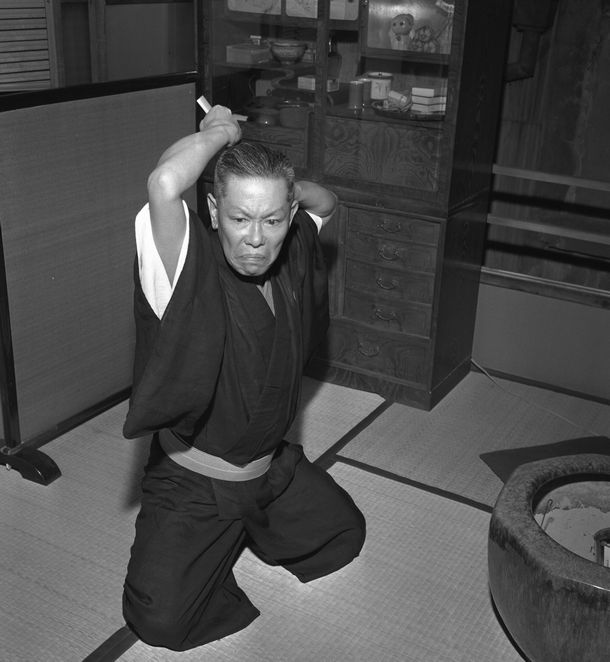

怪談芝居ばなしを夏場の出し物にして40年。楽屋で『真景累ケ淵――新五郎捕物の場』の型をみせる八代目林家正蔵(彦六)=1964年(朝日新聞撮影)

怪談芝居ばなしを夏場の出し物にして40年。楽屋で『真景累ケ淵――新五郎捕物の場』の型をみせる八代目林家正蔵(彦六)=1964年(朝日新聞撮影)「道具をかざってですから、もう芝居好きとしてはたまらなかった」といいます。人情噺で、鳴り物が入っての立ち回りがあり、「その上、雪まで降らせるので、ゾクゾクするほど感激」したそうです。そして「入門するのならば、この師匠」と心に決めたのでした。

余談ですが、筆者が子どもの頃に見た映画に「妖怪百物語」(1968年)という大映映画がありました。江戸時代が舞台で、様々な妖怪が現れます。この映画の中に怪談を語る噺家が登場しますが、なんとそれが「彦六の正蔵」なのです。

何年か前に発売された「妖怪百物語」のDVDを見ました。ちょんまげのカツラをつけ、羽織を着て怪談を語る先代正蔵を見て、時代劇の映画にすっかりはまった佇(たたず)まい、語り口に、筆者は思わずうなりました。

弟子の正雀も、師匠同様、人情噺や怪談噺を得意にしています。

怪談噺は説明不要でしょう。三遊亭円朝作の「怪談牡丹灯籠(ぼたんどうろう)」「真景累ケ淵(しんけいかさねがふち)」などが有名です。

人情噺とは、元々、落ちのない筋のある続き話をさし、「鑑賞の主眼はあくまで写実的な」人物の描写(『新版三遊亭円朝』、青蛙房)とされますが、人情味があってしみじみと聞かせる噺一般についてもいうようになりました。口演の時間をたっぷりと取る噺が多いようです。

「牡丹灯籠」のような怪談噺も、人情噺の中に含むといわれています。

八代目林家正蔵(右、「彦六の正蔵」)に、覚えた噺を聞いてもらっている前座時代の林家正雀。演目は「金明竹」で、場所はいわゆる稲荷町の長屋。1974年だという=正雀のツイッターから

八代目林家正蔵(右、「彦六の正蔵」)に、覚えた噺を聞いてもらっている前座時代の林家正雀。演目は「金明竹」で、場所はいわゆる稲荷町の長屋。1974年だという=正雀のツイッターから筆者も歌舞伎をよく見に行くので、正雀の芝居噺が気になっていました。仕事の休みとタイミングが合った16年3月、国立演芸場で芝居噺の会をようやく見ることができました。

正雀は、約50分かけて「双蝶々(ふたつちょうちょう)雪の子別れ」という人情噺を口演。この噺「双蝶々」では、悪の道に染まった息子と父母の別れが描かれます。そして、若き日の正雀が初めて見た、師匠正蔵の芝居噺の演目でした。

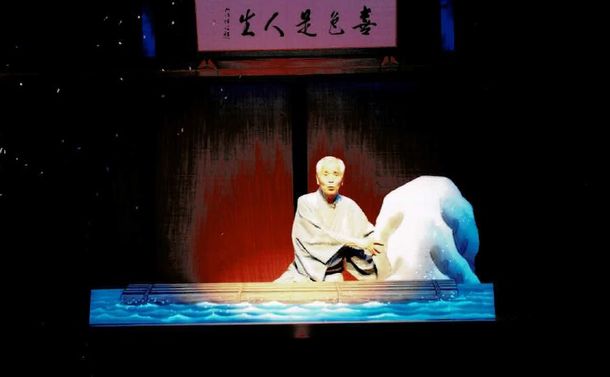

この時の高座では、ラストの何分間か、背後の大きなふすま状の壁が開き、そこに雪景色の江戸の風景が現れました。隅田川でしょうか、大きな川と左右の川岸の絵が描かれている。その前に膝立ちになった正雀は、立ち回りの動きも見せ、無地の着物をさっと脱いで、別の縦縞の柄の浴衣姿になりました。歌舞伎でいう「引き抜き」を思わせる動きです。天井からひらひらと、芝居の雪も舞ってきます。三味線のほか、チョンチョンと柝(き)の音も入り……。「東西、双蝶々、まーずこれまで」と語り終えて幕切れでした。

元日大教授、永井啓夫の著書『新版三遊亭円朝』(1998年、青蛙房)は「双蝶々雪の子別れ」について、「円朝によって完成され、人情噺、芝居噺の典型として一朝を通じ林家彦六や正雀に伝えられた」と記しています。正雀の名があります。

しかも、ここで触れられている「一朝」とは円朝の弟子なので、今も「大円朝」と呼ばれる落語中興の祖、江戸・明治期を生きた円朝の伝統の一端を、正雀は現代に脈々と伝えていることになります。

円朝以来の伝統、師匠から弟子へと伝えられる古典芸能のありようを改めてかみしめながら正雀の高座を見ると、背後に年月の重みをずしりと感じる気がします。

今では、芝居噺を見せてくれる噺家は正雀ただ一人のようです。正雀は、「道具を使った芝居噺は師匠(八代目正蔵)だけがおやりになっていた。だれも今、兄弟子もやりませんので、私だけがやっているんです」と話しています。今後も続けたいといいます。

昨年(2020年)3月下旬、やはり国立演芸場で、正雀がトリで芝居噺として「道具入り」で「鰍沢」を演じる予定でした。

筆者はこの名人会のチケットを購入しましたが、コロナ禍で中止になりました。残念で悲しかったです。

それから1年後の今年3月下旬、再び国立演芸場で名人会が開かれ、ここで正雀の芝居噺「鰍沢」が披露されました。1年待った「鰍沢」です。

噺は、江戸から来た身延山参りの旅人が、雪山で道に迷うところから始まります。円朝作の三題噺の傑作で、比較的あちこちの落語会などでよく聞く噺ですが、芝居噺として高座に出るのは珍しい。

爆笑が起きるようなこっけいな噺の高座ではありません。しかし、その巧みな語りに筆者だけでなく、周囲もぐいぐいと引き込まれていくのがわかります。

「円熟」。高座の直後、筆者がメモに記していた言葉です。こうした言葉が浮かんでくる芸を間近でみられる喜びを感じます。

最後、通常ならさげにかかる頃合いで芝居がかりのセリフになり、書き割りの雪山と川の流れが、このときは正雀自らが立てました。チョーンと柝が入り、舞台裏でテンポの早い三味線がBGMを奏でます。セリフがあって歌舞伎のようにバタバタバタッとツケも打ち、最後はチョンチョンチョンチョンと柝をきざんで、「東西、鰍沢雪の夜(よ)ばなし、まーずこれまで」とおさめて幕でした。

芝居噺「鰍沢」をけいこする林家正雀=東京の国立演芸場、正雀提供

芝居噺「鰍沢」をけいこする林家正雀=東京の国立演芸場、正雀提供「寄席版ミニ歌舞伎」の芝居噺であっても、「まず、何よりも、はなしがちゃんと出来てないと駄目」と正雀は断言します。

「人情噺の延長に、芝居がかりというものがある」(『正雀 芝居ばなし』)というのです。「はなしの出来が悪い時は、いくら絵(書き割り)をみせてもダメですね」

「はなしの世界」にお客を「引っ張り込む」には、「人物がちゃんと表現され」「その感情」が、お客に「入っていかないといけない」。それが出来て「十分に引き付けたところで」、チョーンと柝が入って幕がパッと落ちると、お客がため息のようなものをつくと感じることがあるそうです。

そういう時には、「芝居噺をやってよかったなァと思います」と書いています。

東京・上野駅に近いお寺「宋雲院」では、正雀が落語会を定期的に開いています。じっくりと人情噺を堪能できる機会です。宋雲院は、若き日の正雀が、初めて師匠正蔵の芝居噺を見たお寺であり、正蔵が長年住んでいた長屋があった近所です。

ここで5月下旬、正雀の続き物の人情噺を含む高座を聴きました。座布団に座った素ばなしです。演目のひとつ「名人長二」は、フランスの作家モーパッサンの小説を、円朝が翻案、作話したという人情噺で、もとは明治期に新聞に連載されたものだそうです。

こんな珍しい噺をたっぷりと聴かせてくれるとは……

正雀の高座は、一つ一つの言葉を語尾まで丁寧に語ります。折り目正しいというか、律義な語り口といえばいいでしょうか。師匠正蔵の語り口を受け継いでいる。そんな気がします。

爆笑を呼ぶギャグを繰り広げる高座とは一線を画し、じっくりと聞かせてくれる人情噺。聴いていると、いつのまにか引き込まれています。正雀の高座の魅力はそこにあるのですね。身をゆだねていると、古典芸能の小宇宙にゆったりと漂っているような気にさせてくれます。

東京・上野の宋雲院での正雀=2021年5月、正雀のツイッターから

東京・上野の宋雲院での正雀=2021年5月、正雀のツイッターから正雀に話を聞きました。

「芝居噺は道具(書き割り)の管理、保管、運搬、組み立てをしなくちゃいけないし、それから高座も1人じゃできない。お囃子、黒子2人、太鼓、ツケ。この5人はどうしてもいないと」

黒子は前座、太鼓やツケは二ツ目に手伝ってもらうそうです。

「だからうちの師匠(八代目正蔵)は、これは大変なことなんで、だれか(後を継いで)やってくれってことは言わないんだ、とよく話していましたね」。

正雀は、芝居噺をやりたいという希望を「前座のころに」、師匠八代目正蔵にも、師匠のおかみさんにも伝えました。

「そうしたら『芝居風呂』という噺を覚えれば、芝居噺はできると師匠が言ってくださったんです」。最後に膝立ちになり、立ち回りが入る噺で、鳴り物も入るのでお囃子さんとの打ち合わせも必要になる噺ですが、「それが芝居噺の基本であるというね」。

二ツ目になり、「芝居風呂」を師匠に教えてもらえることになりました。ところが、教わる前に自分の落語会の演目に載せたのが師匠の目にとまり、「誰に教わったんだ。教えてやらねえって、しくじりましてね」。

会の日が迫り困っていると、たまたまテレビの取材で師匠に、弟子のけいこ風景を撮りたいと要望があり、「その場で『芝居風呂』を教えてくださったんです」。

その後、テレビ「笑点」に出た八代目正蔵が、当時司会の三波伸介から、芝居噺は誰か継がないのかと聞かれ、「正雀が芝居が好きで踊りもけいこしているので、やってくれるんじゃないか」と答えたのだそうです。

正雀は、その場にいて「脇で聞いていました」。しかし「私には言わないんですよ」。師匠の気持ちにそれがあったんだと思いましたが、結局、亡くなるまで「お前継いでくれ」とは直接言われませんでした。

その後、正雀は実際に芝居噺に取り組み、1982年秋から年2回、東京・池袋の劇場で芝居噺の会も「5、6年続けた」といいます。

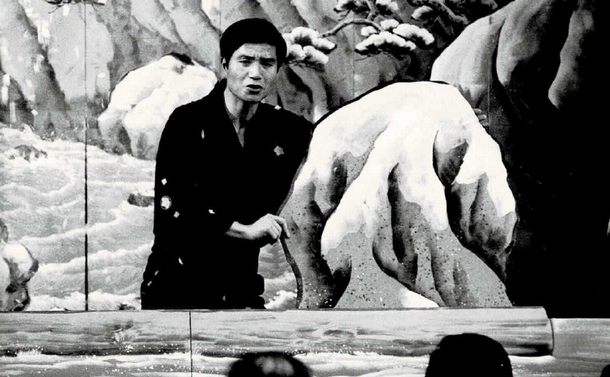

東京・池袋の劇場で芝居噺「鰍沢」を演じる林家正雀=1982年、正雀提供

東京・池袋の劇場で芝居噺「鰍沢」を演じる林家正雀=1982年、正雀提供――いま、芝居噺を継いでみたいという人はいないですか?

「いないですね。それにね、師匠と同じでだれに継いでもらうとか、そんな気はないですから。まあ、どうしてもって人が出ればね。ですけど、こっちから継いでくれとかそういうもんじゃないですものね。それは言いません。大変に手間がかかるものですから」

「本当にやりたくて、芝居が好きで好きでっていう気持ちがなかったら、継いでもね。やっぱり思いがないと芝居噺はできない。芝居がかりになってから、調子が出せないんですね。(そこは)教えて教えられるものじゃないんですよね」

――その芝居噺も、基本は人情噺だと。

「(芝居がかりになるまでに)噺で引き付けておかないと。噺がよければのことなんですよ。十分にお客様を引っ張っていくだけの腕がないとだめなんですよね」「師匠は言ってました。噺家は船頭と一緒だと。こぎ手が下手だとお客様がいい気持ちにならないと」

――師匠の言葉で、ほかに思い出深いものはありますか。

「新しいことに挑戦していれば、世の中がどう変わっても怖くはないという、亡くなる前の年の言葉です。驚きましたね」

――85歳くらいの時ですよね。

「いまでも心の支えになっています。だからやっぱり新しいことをやろうと思いますね」「7月の『正雀の会』で、芥川龍之介の作品『仙人』を(落語として)ネタおろし(初演)します」

――芥川作品を落語で口演するのは……。

「やったことないんです。5月に読み直して、これは面白いと気づいた。師匠の言葉があるから、挑戦しようと思いますものね」

「仙人」には江戸時代、職業を周旋した口入れ屋が出てきます。正雀は「口入れ屋のシステムみたいなものも調べようと思っているんです」と話します。

師匠の八代目正蔵は、「絶対、面倒くさいと思うな」といつも言っていたそうです。それが「常に頭をよぎります」と正雀。70歳を目前にして、その言葉を「最低限のことですから」とさらりと言って、調べ物でも面倒くさがらず「実践」しようとする大ベテランの姿に、脱帽しました。

「名人長二」の続きなどを口演する「正雀の会」は、7月10日(土)午後2時から東京・上野の宋雲院で。3000円。落語会の日程などは、林家正雀の公式サイトをご参照ください。(敬称略)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください