詳細な文献調査、膨大な未公開メモに基づく本格評伝から見えてくるもの。

2021年07月04日

49年前のちょうど今頃。1972年7月5日、自民党総裁選の会場となった日比谷公会堂は異様な熱気に包まれていた。かたや高等小学校出のたたき上げで、「今太閤」「コンピューター付きブルドーザー」と呼ばれた田中角栄。かたや東大、大蔵省とエリート街道を突き進んできた大秀才の福田赳夫。国民注視の大接戦は決選投票にもつれ込み、田中に軍配が上がった。

この宿命のライバルは70年代を通じて「角福戦争」を繰り広げる。カネと数に優る「田中軍団」の前に決定的局面で敗北を重ねた福田には、「敗軍の将」のイメージが強い。しかし、福田は単なる「敗者」だったのか。福田は何を目指していたのか。福田が日頃つけていた未公開の膨大なメモに基づく伝記が刊行され、福田赳夫像の見直しが始まった。

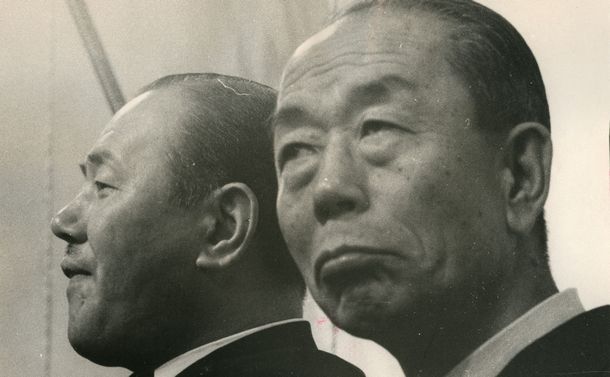

福田赳夫(右)と田中角栄(左)。1970年代を彩った政治対決=1971年12月、首相官邸(朝日新聞社撮影)

福田赳夫(右)と田中角栄(左)。1970年代を彩った政治対決=1971年12月、首相官邸(朝日新聞社撮影)

『評伝福田赳夫』(岩波書店、6月25日刊行)

『評伝福田赳夫』(岩波書店、6月25日刊行)執筆には、福田政権を研究してきた政治学者と生前の福田をよく知る元新聞記者と元官僚が共同作業で取り組んだ。政治家の伝記的研究を学問として打ち立てている英米の水準に迫る労作が、戦後日本の政治家についても出たということだろう。

まず、福田赳夫の生涯について簡単に触れておく。1905年(明治38年)、群馬県で代々町長を出す豪農の家に生まれた。第一高等学校、東京帝大法学部と進み、大蔵省に入ってすぐにロンドン駐在を命じられるなど、超エリートコースを歩む。

戦後は主計局長時代の1948年に疑獄事件に連座(58年に無罪確定)したのをきっかけに政界に転身。保守政界の実力者、岸信介に重用され、自民党の政調会長、幹事長を務め、佐藤栄作内閣でも蔵相、外相を務めた。佐藤後継として本命視されながらも、急速に勢力を伸ばした田中角栄に1972年の自民党総裁選で敗れる。

1976年にようやく首相の座に就くが2年後、今度は田中角栄の全面支援を受けた大平正芳に総裁選で敗北を喫し、首相の座を去った。その後は、西ドイツのシュミット元首相らとともに、各国の元老クラスの政治家を集めたOBサミットを組織して熱心に活動し、核軍縮や人口問題、資源問題などについて提言を行った。90年に政界を引退、95年に90歳で死去した。

OBサミットで西ドイツ元首相シュミット(中央)と歓談する福田赳夫 東京・紀尾井町のホテルで=1986年4月7日(朝日新聞社撮影)

OBサミットで西ドイツ元首相シュミット(中央)と歓談する福田赳夫 東京・紀尾井町のホテルで=1986年4月7日(朝日新聞社撮影)

官僚としては超エリートコースを歩んだものの、不運の政治家として歴史には記憶されている。その政治的生涯は、ライバルだった田中角栄との比較で語られてきた。

田中は、日本列島改造計画に見られるようなエネルギーとカリスマ性、ロッキード事件に象徴される金権政治、その両方で強烈な刻印を戦後日本に残した。いっぽう福田は安定成長を唱える財政家で、金権政治を厳しく批判した。田中政治に対するアンテーゼというべき存在だった。

権力闘争の重大局面では田中が勝ち、またその後の日本政治でも田中に連なる経世会が長く中枢を占めたので、戦後政治史は、田中に近い視点で語られがちだった。その結果、福田赳夫は忘れ去られた政治家となっていた。今回の浩瀚(こうかん)な評伝は、遅れていた福田研究、すなわち戦後政治史の空白を埋める出版だ。

田中新総裁を祝福する福田赳夫=1972年7月5日(朝日新聞社撮影)

田中新総裁を祝福する福田赳夫=1972年7月5日(朝日新聞社撮影)それを可能にしたのが、新しい資料「福田メモ」であった。

福田赳夫は生前、自らの生涯を直接語ることは少なかった。1993年に日本経済新聞に「私の履歴書」を連載し、1995年の死去の直前に自伝『回顧九十年』を出しているが、いずれも最晩年のことである。「私の履歴書」の冒頭には、こんなエピソードが紹介されている。すこし長いが引用してみよう。

私の書架に百冊以上、幅にすると1メートル以上にもなる小さなノートが並んでいる。1952(昭和27)年に政治家になってから、折々につけてきたメモ。朝、起きて前日のことを忘れぬようにと思い立ったとき机に向かう。政治の世界に身をおいていると、ともすれば日々の現象に流され、古くなったいわゆる「雨降り」フィルムの映画を見ているような気分になることがある。「福田メモ」はその時々冷静になって考えをまとめるためにつづった文字どおりの覚書だ。

原敬、芦田均両氏のような克明な日記形式とは違って抜けているところも多いが、今回履歴書(日経新聞「私の履歴書」)を執筆するにあたって、ノートを読み返してみると簡単な走り書き程度のものがあるかと思えば、会談の相手がどんなことをしゃべったのか自分でもびっくりするほど克明に記しているところもある。公開を目的にしたものではないので、自分でも解読しにくい字や、ちょっと意味不明の部分があったりする。しかし、読んでいるうちに往事が走馬灯のように私の脳裏をよぎる。

この「福田メモ」は、前記の『回顧九十年』でごく一部が使われただけで、門外不出だった。量が膨大なことに加えて、走り書きで解読が難しかった。それを、福田の秘書官を務めた保田博・元大蔵事務次官が長い年月をかけて、解読してメモを起こしたことで、研究が大きく進んだ。

メモからは生々しい政治家同士のやりとりが浮かび上がる。

たとえば、福田と田中が次期首相の座を争った佐藤政権(1964~72年)の後期のことである。

1969年に念願の沖縄本土復帰にめどをつけた佐藤は、実兄岸信介の流れをくむ福田に政権を禅譲するつもりだった。問題は、佐藤派内部で田中角栄が着々と影響力を伸ばしてきていることだった。

「福田メモ」には、1970年9月24日に佐藤から次のような話があったことが記録されている。

困ってね。御懸念のようになったよ。この辺で辞めて君に渡したい。後は君以外にないよ、と考えて居たが、情報より総合すると、一、二心配になる点がある

1. 前尾、健康よろし

2. 佐藤派、佐藤引退後統制つくか

3. 川島、椎名(岸に責任あり)

(『評伝福田赳夫』、355頁)

この時点での佐藤の懸念とは、第一に、前尾派など他の派閥が福田を支持するかどうかだった。第二に、自派閥の中に田中の影響が広がっており、佐藤が福田を指名した場合、統制が保てるかという不安。第三に、もともと岸信介陣営にいた川島、椎名が、岸が福田を偏重することから福田への反発を強めていることだった。要するに、この会話は、計画していた禅譲がだんだん難しくなっていることを福田に伝えているのだ。

しかし、福田赳夫はあくまでも佐藤による調整に希望をつないでいた。

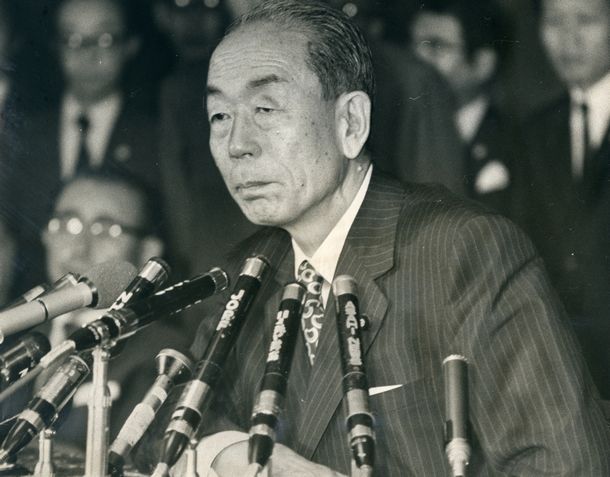

自民党総裁選に出馬表明する福田赳夫=1972年6月17日(朝日新聞社撮影)

自民党総裁選に出馬表明する福田赳夫=1972年6月17日(朝日新聞社撮影)佐藤栄作から政権禅譲を期待していた福田赳夫だったが、佐藤派内部では田中角栄が急速に台頭していた。1970年、情勢は徐々に福田に不利になりつつあった。だが、福田は田中と直接戦うよりも、佐藤による後継指名を望んでいた。その年の8月、「福田メモ」には次のような記述がある。

1. そもそも自民党総裁選挙は事実上総理を決する選挙である。政治上最も厳粛なもの。利害打算や権力闘争の見地から行われるべきでなく、あくまで国家百年の計に立って行われるべきである。

2. 国家百年の計を考えると政局の安定重要 佐藤氏の下政局は安定し国力伸長、この体制を更える必要何処にあるや。

(『評伝福田赳夫』、356頁)

福田赳夫は、首相の座はしかるべき人物が周囲に推されてなるものであり、力で奪い取るべきポストとは考えていなかった。だが、田中角栄はそうは考えなかった。二人の政治観は正反対だったのだ。

福田の見通しもまた甘かった。佐藤の引退表明前に、福田が記した得票予想が、メモに残っている。

福田 160票

田中 100票

三木・大平 各60票

中曽根 40票

中曽根派などに対する多数派工作次第では、決選投票に持ち込まずに勝てると踏んでいた。

しかし、1972年夏の自民党総裁選は、田中陣営が桁違いの「実弾(現金)」を投入、空前の金権選挙となった。第1回投票までに中曽根は田中支持に転じた。決選投票では、三木も大平も田中に回った。その結果は、次のような田中の大差の勝利だった。

田中 282票

福田 190票

総裁選は決選投票で大差で決着。あいさつする新総裁田中角栄=1972年7月5日(朝日新聞社撮影)

総裁選は決選投票で大差で決着。あいさつする新総裁田中角栄=1972年7月5日(朝日新聞社撮影)福田はさらに6年後の1978年、再び煮え湯を飲まされる。首相になって臨んだ自民党総裁選。長年の懸案だった日中平和友好条約の調印にこぎつけ、政権発足当初は低かった支持率も盛り返し、長期政権への意欲も十分だった。

このときの自民党総裁選は初めて一般党員が参加できる予備選を導入した。福田は一般の党員が参加することによって買収工作を絶てると考えていた。しかし、現実は逆だった。各派閥は、自分たちに有利になるように所属議員の後援会員を大挙して党員に登録。派閥政治はさらに激化した。

予備選が始まると、本来は秘密のはずの党員名簿のデータが田中派に流出、田中派は国会議員の秘書を総動員して全国的なローラー作戦を展開した。事前の世論調査で有利な数字が出ていてためにすっかり油断していた福田陣営は、すきをつかれたのだ。

結局、田中軍団の後押しを受けた大平正芳が予備選で勝利。福田は予備選で負けた候補は本選を辞退すべきだと主張していた。自ら墓穴を掘ったのだ。敗北を認めて、「天の声も、たまには変な声がある」という名セリフを福田が吐いたのはこのときである。

予備選が導入された自民党総裁選で大平正芳(右)に敗れた福田赳夫。「天の声も、たまには変な声がある」との言葉を残す=1978年12月1日(朝日新聞社撮影)

予備選が導入された自民党総裁選で大平正芳(右)に敗れた福田赳夫。「天の声も、たまには変な声がある」との言葉を残す=1978年12月1日(朝日新聞社撮影)

では、福田赳夫とは、単に田中角栄に負け続けた政治家なのだろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください