【38】ベートーベン「よろこびの歌」、「船頭小唄」

2021年07月17日

この2年、無芸鯨飲放吟仲間の月例カラオケ大会は休止のまま、おかげでわが声帯から「昭和歌謡」はどんどん遠のいていき、このままでは本連載執筆に油切れを起こしかねない。これはほうってはおけぬと、ここらでその元凶にたいして真っ向から挑んで、ついでにあわよくば筆のすべりをよくする油を補給しようという一石二鳥の策を思い立った。

やはり歌には歌をもって意趣を返したい。しかし、相手は百年に一度の大厄災なので、さて的をどうしぼったものか。あれこれ思案をめぐらすうちに、ひらめいたのが、以下の「三題噺」。すなわち――

・イヤホン

・♪晴れたる青空 ただよう雲よ・・・の『第九』の『よろこびの歌』

・♪俺は河原の枯れすすき・・・の『船頭小唄』

である。

おそらく読者諸賢は「なんたる支離滅裂」と大いに怪しまれるかもしれないが、それが「三題噺」の妙でもあるので、はたして首尾よくオチがつけられるかどうかをお楽しみに、なにとぞ最後までお付き合いを願いたい。

歌:交響曲第九番「よろこびの歌」

作曲:ベートーベン、作詞:岩佐東一郎他

場所:徳島県鳴門市

歌:「船頭小唄」

作曲:中山晋平、作詞:野口雨情

場所:茨城県潮来

時:1921年

まずは、最初のお題である「イヤホン」から――

コロナ禍が世紀の厄災であるゆえんは、感染症の蔓延だけでは終わらない、人々の気分を長期にわたって〝受け身〟にさせ、やがて社会全体を鬱化させてしまう後遺症にある。かくいう私も、外出もままならず、自宅でなんとなくテレビをつけっぱなしにして、ふだんなら見ることもない番組を見るともなしに眺めるようになったのも、その前兆かもしれない。

そんな〝受動モード〟の危うさを私に気づかせ、それを〝能動モード〟へと切り替えてくれたのは、皮肉にも、受動的に聞き流していた公共放送の某健康バラエティ番組から私の耳へ届いた情報であった。

コロナ禍で「イヤホン」を長期使用する人が増えて、耳の病気が急増しているというのである。しかし、私の関心を惹いたのは、番組の本旨である、長期濃厚使用によってイヤホンにはトイレの便座よりも3000倍もの細菌が増殖してきわめて危険だという「耳よりな健康情報」ではなく、コロナ禍では外耳炎や中耳炎をおこすほどイヤホンで音楽を聞く人がふえているという特異現象のほうである。

私の場合は、月例カラオケ大会の機会を失ってからというもの、朝トイレで浮かんだ昭和歌謡が一日中頭から離れず、風呂はもちろん寝酒の最中までそれを口ずさんで、連れ合いから不気味がられているため、幸いにして?イヤホンの濃厚使用による「耳の病い」からは免れているが、なんであれ「音楽愛好者の特異現象」は、本連載の本旨にもかかわることなので、ほうってはおけず、早速調べてみると、実に興味深いことがわかった。

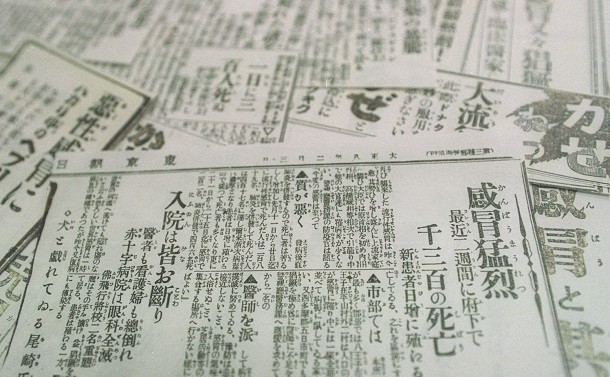

スペイン風邪の流行を伝える1918~19年の東京朝日新聞。「流行性感冒」や「悪性感冒」などと呼ばれた

スペイン風邪の流行を伝える1918~19年の東京朝日新聞。「流行性感冒」や「悪性感冒」などと呼ばれた 「音楽愛好者」の立場からは、「スペイン風邪」と呼ばれた百年前の世界的パンデミックと今回のコロナ禍とをくらべると、欧米と日本とは真逆――すなわち、欧米では音楽への「遮断」が行なわれたが、日本では「放任」されたのである。

欧米でも当時ラジオ放送ははじまっておらず(世界初の民間商業放送はスペイン風邪終息後の1920年11月アメリカのピッツバーグ、日本のそれは1925年である)、レコードによる鑑賞も蓄音機が上流階級に常備されるのは1920年代半ばであり、生活レベルにかかわらず、音楽はもっぱらコンサート会場か劇場で聴くしかなかったのだが、その機会が世紀の疫病蔓延によって中止されたのである。

当時ウイルスは発見されておらずこの世界的パンデミックの原因は不明ではあったが、感染拡大を押さえるには人の密集の抑制が効果的であることは知られていたため、集客力のある音楽家のコンサートは格好の標的とされたのであろう。

現代音楽の巨匠ストラヴィンスキーと彼のファンもその被害者であった。「スペイン風邪」の第一波が世界各国を襲った1918年、前年のロシア革命で全財産をうしなったストラヴィンスキーは、ジャズやタンゴなど新大陸からもたらされた新ジャンルの音楽をふんだんに取り入れた野心作『兵士の物語』を完成、それをひっさげてアメリカ・ツアーを目論んだが、中止の憂き目にあった。

また、ラヴェルは1917年から3年間ほど新曲を発表しておらず、クラシック音楽界は全般的に低調であった。

いずれも、その背景要素の一つには「スペイン風邪」の大流行があったと思われる。

大衆音楽でも同様であった。当時からその世界最大の〝生産国〟であったアメリカでは、あしかけ3年間にわたるパンデミックの猛威で65万人もの死者を出したとされるが、第一波の1918年、ビルボード誌には、「多くの劇場が閉鎖、ペンシルベニア州とマサチューセッツ州全域に発令」「伝染病は東海岸でももっとも深刻だが西海岸にも広がる」との見出しが掲げられている。また、第二波に襲われた翌1919年には、アメリカの各種メディアによれば、全米各地で多くの劇場が2カ月近くにわたって閉鎖されたという。

こうしてアメリカでは多くの人々はパンデミックによる「音楽の遮断」で、歌を奪われたのである。

かたや百年前の日本はどうだったのか。『内務省(現・総務省)報告書』によると、1918〜1920年の3年間に、当時の人口5720万人の41.6%にあたる2380万人が感染、0.7%にあたる約39万人が死亡したとされたにもかかわらず、先に述べたように、欧米とは真逆で、音楽は「放任」された。いやそれどころか、「放任」によって、この絶望の3年間に、むしろ巷間には歌声の「活況」がもたらされたのであった。

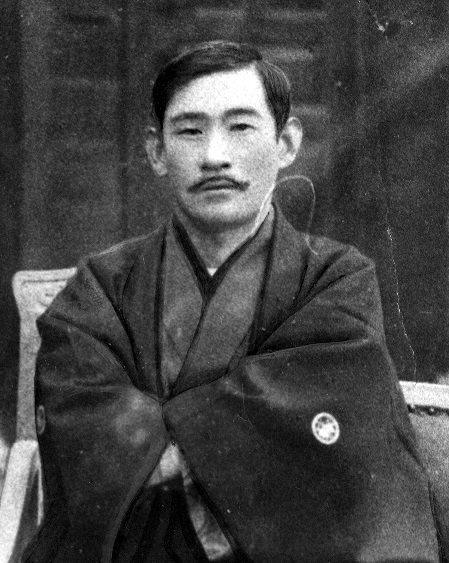

島村抱月

島村抱月有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください