【39】ベートーベン「よろこびの歌」、「船頭小唄」

2021年07月18日

それでは、パンデミックと歌をテーマにした「三題噺」のお題を、一つ目の「イヤホン」から二つ目の「第九」へ転じるとしよう。

イヤホンと第九と船頭小唄 その1

歌:交響曲第九番「よろこびの歌」

作曲:ベートーベン、作詞:岩佐東一郎他

場所:徳島県鳴門市

歌:「船頭小唄」

作曲:中山晋平、作詞:野口雨情

場所:茨城県潮来

時:1921年

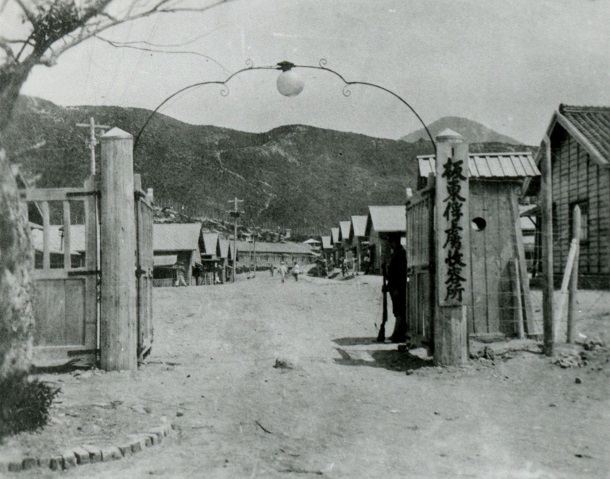

ドイツ人捕虜千人が収容された徳島県の板東俘虜収容所

ドイツ人捕虜千人が収容された徳島県の板東俘虜収容所私は、かねてから日本人の「第九」好きについて疑念をいだいており、それをたしかめるべく、10年ほど前に「第九の日本初演の地」とされる、徳島県は鳴門市にある第一次世界大戦時のドイツ人俘虜収容所跡を訪ねたことがあった。

残念ながら、そのときは資料館の展示から私の疑念を晴らす「証拠」をみつけることはできなかったが、今年になって、皮肉なことにコロナがそれをもたらしてくれた。本年1月、同館で、百年前に当地のドイツ人俘虜収容所を襲ったスペイン風邪をテーマにした特別展示が企画されたのである。その一部をネットで確認すると、「第九初演」の背景には百年前に世界を襲ったパンデミックが関わっていたらしいと知り、長年来の疑念をようやく解くことができた。さらに調べてみると、コロナ禍がきっかけとなって、ほかにも、これまで眠っていた関連資料の発掘があり、それらを含めた「新証拠資料」に拠りながら検証を進めるとしよう。

そもそもなぜ百年前にスペイン風邪という世界的疫病の大流行時に、極東の島国にドイツ人俘虜収容所があったのか。

1914年、ドイツ、オーストリア=ハンガリー、イタリアの「三国同盟」と、フランス、ロシア、イギリスの「三国通商」の両陣営が激突した第一次世界大戦が勃発すると、イギリスと同盟を結んでいた日本はドイツに宣戦布告、ヨーロッパが主戦場で〝空き家〟状態にあったドイツ軍の極東の拠点、中国の青島を占領、わずか3カ月でドイツ軍を降伏させた。〝漁夫の利〟ともいうべき戦勝であったが、その結果、4600人を超えるドイツ兵捕虜を引き受けることになった。

これは敵の虜囚となるよりも死を選ぶのが暗黙の軍律であった日本からすると想定外の数であり、日本各地の公民館や寺などが仮の収容所とされたが、国際法に抵触しかねない不当な扱いだとの訴えがドイツ兵捕虜から相次ぎ、急遽、ドイツ人捕虜収容所が全国12カ所につくられ、その一つが徳島県は鳴門市の「板東俘虜収容所」であった。1917年春のことである。

そこでは、所長の松江豊寿の人道的なはからいから、ドイツ人捕虜たちに音楽を存分に楽しめる環境があたえられ、その成果が、スペイン風邪の流行が日本でも始まった翌1918年6月、本邦初の「第九」の合唱付き全曲演奏であったとされている。このエピソードは、敵国の捕虜との音楽を通じた人間的交流の「美談」として語り継がれ、映画化もされた(出目昌伸監督『バルトの楽園』2006年)。

ドイツ兵捕虜が帰国前に母国の土木技術をもって造って記念に贈った「ドイツ橋」=徳島県鳴門市大麻町の大麻比古神社境内

ドイツ兵捕虜が帰国前に母国の土木技術をもって造って記念に贈った「ドイツ橋」=徳島県鳴門市大麻町の大麻比古神社境内さて、ここからが本題である。

人道的な物語として語り伝えられてきた「第九」だが、私からすると、その麗しきエピソード」には大いに疑念と異議がある。

ちなみに徳島県鳴門の「板東俘虜収容所」では、第一波に襲われた1918年末のわずか25日間で、ドイツ人捕虜の3分の2にあたる678人が感染、そのうち3人が死亡。また、最大時で1000人の捕虜がいた東の千葉県の「習志野俘虜収容所」でも同様の事態がおきている。1915年から4年間同所に収容されていた海軍兵士のエーリッヒ・カウルの日記がコロナ禍をきっかけに千葉県日独協会によって発掘・翻訳されたが、1919年1月28日には、次の記述がある。

「今日のような日曜日は二度と経験することはないであろう。およそ6日前から収容所でインフルエンザが大流行している。今日の状況をみるとこの病気は頂点に達した。およそ650名の兵士が床についている。(略)1名の兵士が今日衛戍病院で死んだ」

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください