2021年07月07日

李麗仙が6月22日に亡くなった。享年79。唐十郎の主宰した状況劇場の大看板であり、1960~70年代の演劇運動を語る上で、忘れることのできない女優である。

私が李礼仙(後に李麗仙に改名)を見たのは、紅テント=状況劇場が巷に名を馳せてからだいぶあとのことだ。演目は、あの『唐版 風の又三郎』。1974年の晩秋、慶應義塾大学の三田祭の一夜だった。

複雑に入り組んだ物語で、李はエリカという「流れ女」を演じる。相方を務める織部(根津甚八)は、男装のエリカを空想上の友、風の又三郎と思い込む。織部の想念に従って又三郎を装うエリカだが、彼女の本当の目的は、かつて心を通わせた自衛隊員、高田三郎の屍肉を見つけ出すことにある。その男は1973年、宇都宮航空自衛隊基地を飛び立って姿を消した実際の自衛官に由来する役柄である(高田三郎とは宮沢賢治の原作では又三郎の本名)。

エリカ・織部・高田三者の虚実ないまぜの恋物語を軸に、宮沢賢治の表題作、オルフェウスとエウリュディケの神話、『ヴェニスの商人』、さらに南昌爆撃から片翼で帰還した樫村寛一三等兵曹の軍神譚などが、連想のようにつながり万華鏡に似た世界をつくりだす。私は、唐流の夢幻的劇空間に打ちのめされてしまった。

新宿・花園神社の伝説的なテント芝居は見逃したが、『唐版 風の又三郎』に間に合ったのは幸運だったと思う。なぜなら、1972年の『二都物語』から『唐版 風の又三郎』への3年間は、状況劇場と李礼仙が第2のピークを成した時期であったからだ。

李はその頃のことを次のように語っていた。

「私が『二都物語』で、この感覚じゃないかって、つかめたものがあるんです。これを逃したらいけないと、秋公演の『鐵仮面』、翌年の『ベンガルの虎』、そして翌々年の唐版『風の又三郎』と連続三年間、この感覚をギュッと摑んで離さなかった。今でもね。いや、具体的な演技がどうこうってことじゃない。もっと女優としての動物的な嗅覚の問題というか、役者の皮膚呼吸の感覚というか……芝居のいろんなこと一切を含めて、ようやく一段上に昇りつめた、やっと昇れたという感覚」(鶴木遵『李麗仙という名の女優』、2000)

四谷シモンと麿赤兒の退団(1970~71年)後の危機を、唐は新たな趣向の劇作で、李は新人の根津甚八や小林薫とのハイテンションなコンビで乗り切った。

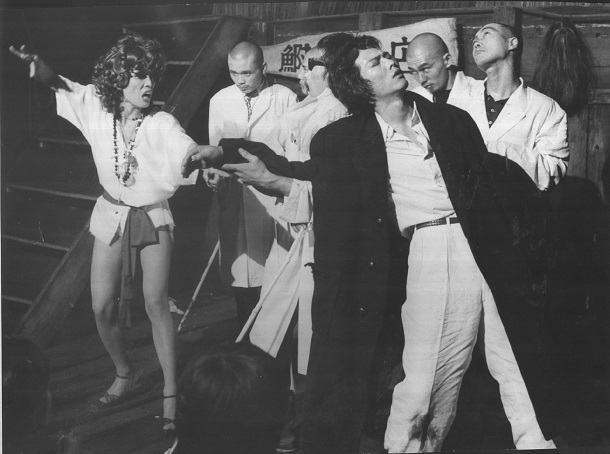

状況劇場が上演した「海の牙」。左が李麗仙、前列右は根津甚八=1973年

状況劇場が上演した「海の牙」。左が李麗仙、前列右は根津甚八=1973年そしてこのピークは、数年にわたってプラトー(高地)を形成する。1975年は、『腰巻おぼろ──妖鯨篇』と『糸姫』。1976年は、『下谷万年町物語』の先駆けとなる『下町ホフマン』と『おちょこの傘持つメリー・ポピンズ』。1977年には、小林薫の爆発的な進化を印象付けた『蛇姫様──我が心の奈落』があった。

李麗仙=1975年

李麗仙=1975年李一家は、戦後星山姓を名乗った。四谷第六小学校から四谷第一中学校へ進学した初子も、あえて「李」の姓を表に出すことはなかったし、韓国人として差別された経験もほとんどない。ただ一家の歴史は平坦ではなかった。事業に失敗した父に代わって、母は6人の子どもたちを育てるために懸命に働いた。

初子は中学で演劇部に入り、児童劇団にも籍を置き、都立広尾高校へ進学する。ここでも演劇部への入部は自然な選択だった。三好十郎の『獅子』では、老母を演じて手応えを得た。職業として演劇をやりたいと思ったのはこの頃である。高校を卒業すると、喫茶店で働きながら舞台芸術学院の夜間部に通うようになった。安保闘争の年、1960年である。

初子が大鶴義英(唐十郎の本名)に出会ったのは、その3年後のことだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください