2021年07月15日

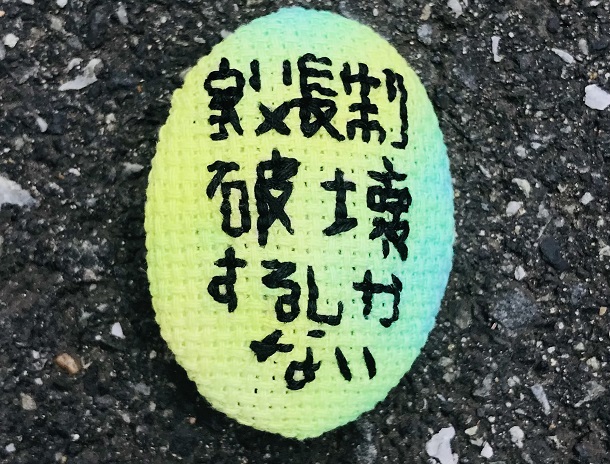

布地でできた小さなバッジに、どこかたどたどしいステッチで現れたのはこんなメッセージだ。──「家父長制は破壊するしかない」「よく読む女は危険な女」「くそふぇみ」──作り手はフェミニスト手芸グループ・山姥(やまんば)。拙くても自分の手先でかたちにすることがいかにラディカルな行為であるかを知らしめる2人組は、「今までにないとか言われると、そんなこと全然ないからマジで『よして』って思う」と言った。恐縮? 謙遜? あるいは──。かんなさん、マルリナさんに話を聞いた。

フェミニスト手芸グループ山姥(かんな、マルリナ)

2019年より活動開始。日本語でのメッセージを刺繍したバッジなどを製作し、2020年、2021年の国際女性デー(3月8日)に開催されたウィメンズマーチで、掲げるバナーを手芸で作成するプロジェクト「政治的な手芸部」を呼びかけた。67人の参加者の声を集めたZINE『政治的な手芸部 2021「わたし」たちのウィメンズマーチバナー製作記』を発行。

「ふぇみ」「ジェンダー平等」「家父長制」は、アベノマスクを染めてリサイクルした=提供・山姥

「ふぇみ」「ジェンダー平等」「家父長制」は、アベノマスクを染めてリサイクルした=提供・山姥

2021年に作成したバナー。「もうひとりも欠けてはならない/怒りと誇りの糸をより/わたしたちの針は/正義と平等をもとめぬいあげる」=提供・山姥

2021年に作成したバナー。「もうひとりも欠けてはならない/怒りと誇りの糸をより/わたしたちの針は/正義と平等をもとめぬいあげる」=提供・山姥

かんな あれは「血の池地獄の女たち」がテーマだったんですけど、イメージ通りうまく表せたなって、自分でも気に入ってます。

──こういった図柄や言葉のインスピレーションは、どういったところから?

かんな 私はたいてい今読んでる本ですね。「血の池地獄の女たち」は、堕胎罪について調べていて、昔のお産についての本を読んでたら、仏教でも女性差別をしているという話が出てきて。女は生理や出産で血の穢れがあるから、血の池地獄に落ちるんだけど血盆経(けつぼんきょう)というもので救われるというマッチポンプについて書かれていた。だったら地獄でみんな楽しくしてたほうが良くない? って思ったので、地獄で女たちがのびのびしている姿を刺繍しました。それから、イベントとかで見聞きしたことにも引っ張られます。あるトークイベントでジェンダー教育をバッシングする人たちが、ジェンダフリーをオスもメスも区別がないカタツムリ化だと喧伝してたっていう話を聞いた時には、カタツムリの刺繍をすごいしてました。

マルリナ 毛のデザインは足毛とか脇毛を糸で表現したんですけど、前に小学校2年生くらいの子に「腕におけけが生えてるね。なんで(剃らないの)?」って言われたことがあって。そのとき、あ、そういう社会にしちゃってるんだなって思いました。それで、ニューヨークに旅行したときにBluestockingsっていうクィアなスペースで買った脇毛を生やしてる女の人のバッジのデザインを参考にしました。あと、私はトランス(ジェンダー・)フラッグを豪快に縫う人のクロスステッチもやったんですけど、それは下北沢の「ほん吉」さんという、フェミ本がめちゃくちゃある古本屋さんで買った図案集を参考にしました。家事をしている人が図案化されているんですけど、その姿がガニ股で力強いなって思ったので。トランス差別が続いてるなと思ってトランス・フラッグのデザインを入れました。

かんな 参加した他の人もバナーにはそれぞれ色や素材でメッセージを込めています。トランス差別反対を訴える意味で、トランスジェンダーカラーを使ってくれた人が何人かいました。いろいろな差別への反対の意思を込められてよかったと思ってます。

──刺繍で自分の考えをレスポンスしてるんですね。山姥さんの活動のきっかけとなったのが、2017年のウィメンズマーチに向けたプッシーハット作りで、その時に初めて編み物をされたとか。

マルリナ 「はたらく女性の全国センター」に5、6人で集まって、政治への文句とか喋りながらグダグダ手芸して。同じ空間でやるのが楽しかった。山姥はそこが始まりなんです。

かんな それこそ運動の先輩に編み物習った。

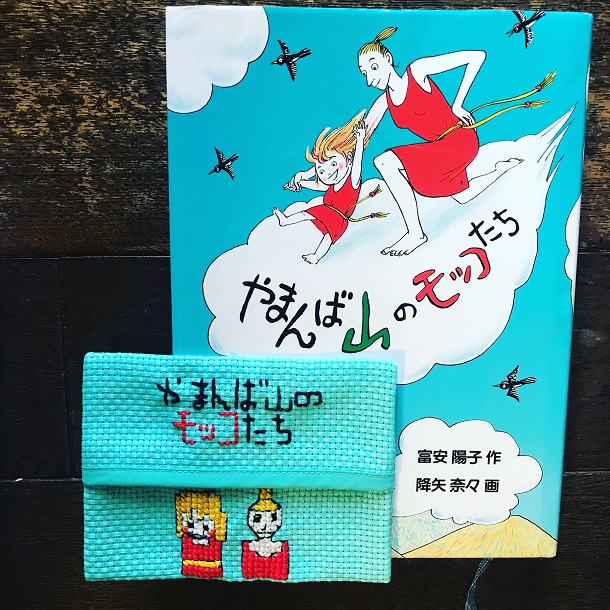

グループ名の由来となった一冊=提供・山姥

グループ名の由来となった一冊=提供・山姥かんな 2017年頃は手芸未満のことをしていたというか。もともと我々は好きな作家の追っかけをしていたんですよ。著作からイメージしてアイロンワッペンでハンカチを作ったり、プラパン(プラスチックの板に絵を描き、オーブントースターなどであたためて縮める工作)でキーホルダーを作って、それを作家さんのサイン会に行ってはプレゼントしていたんです。

マルリナ キモいね(笑)

かんな オタクとしての気持ちがほとばしりすぎて(笑)。で、作家さんがお手紙をくれたりして、それに感動して調子に乗ったという(笑)。めちゃめちゃ何回もプレゼント渡しに行ってたのは村田沙耶香さんと少年アヤちゃん。何回も行きすぎて顔を覚えられてるレベルで、「あー!」みたいな。それから、松田青子さんと津村記久子さん。この4人は本当に私の中でレジェンドなので、サイン会があると絶対行ってて。マルリナちゃんはもっといろんな人にあげてる。

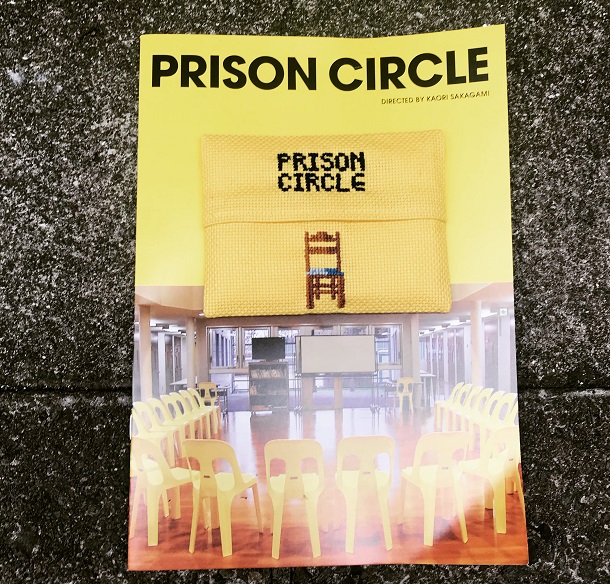

映画『プリズン・サークル』の意匠をクロスステッチ=提供・山姥

映画『プリズン・サークル』の意匠をクロスステッチ=提供・山姥

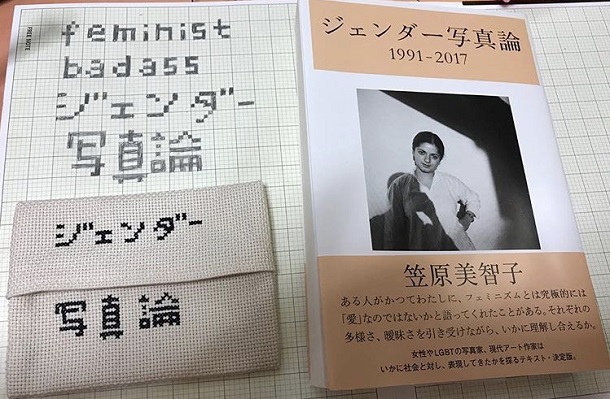

かんな 笠原美智子さん(アーティゾン美術館副館長)に贈ったのが一番面白かった。

マルリナ (笑)。あれやばいよね。ただ「ジェンダー写真論」って刺繍したの。初めてクロスステッチしたやつかもしれない。

笠原美智子さんへのプレゼント。マルリナさんが初めてクロスステッチした作品でもある=提供・山姥

笠原美智子さんへのプレゼント。マルリナさんが初めてクロスステッチした作品でもある=提供・山姥かんな 気合いだけは伝わる! でも、手芸やる人って、全然下手じゃなくても「自分は全然下手なんですけど……」っていう謎の前フリをするじゃないですか。それやめようよ、気持ちが伝わればいいんだよって。

──山姥さんの作品は、こう言ってはなんですが少々「ガラが悪い」ですよね。パンクのような破壊力があって自由を感じるし、痛快で楽しい。そこには刺繍の持ち味もありつつ、日本語がストレートに使われていることも大いに関係しているように思うのですが、躊躇することはありませんでしたか?

かんな ありますよ。以前、長島友里枝さんに「あばずれ」って刺繍したバッジをあげたんです。長島さん、それを付けてコンビニかなんかに行ったら、おじさんに「あばずれだって〜(笑)」と笑われることがあったみたいで。振り返ったらおじさんの方がビビってしまったみたいなんですけど、でもやっぱり強い言葉を使うっていうのはそうやって誰かから意図しないアプローチを受ける可能性もあるんだなと思いました。つけはずしのできるバッジを多く作ってるのは、自分の安全や気持ちによってメッセージを表明できる日とそうでない日を切り替えてほしいなということもあります。

提供・山姥

提供・山姥 提供・山姥

提供・山姥──かんなさんが作成している「フェミバトルジャケット」には、背中の最も目立つ位置に「個人的なことは政治的なこと」と縫われていますね。どういった場所で着用しているのでしょうか?

かんな 私の中であれは完全に特攻服なので、ウィメンズマーチとか、そういう気合が入るところへ着て行きます。意外に街中で着てても怪しまれず、今のところ絡まれたことはないです。あんまりフェミニズムのメッセージとしては世間的に捉えられてないのかな。

かんなさんの“特攻服”「フェミバトルジャケット」。今後、さらに手が加わっていくという=提供・山姥

かんなさんの“特攻服”「フェミバトルジャケット」。今後、さらに手が加わっていくという=提供・山姥 提供・山姥

提供・山姥──確かに、特攻服には刺繍が欠かせない。

マルリナ 刺繍は正解も不正解もないっていう感じが好きです。

かんな オリジナルな図案だと下手なのがばれない(笑)。みんな本当はやりたいんですよね。この間、読書会に来てくれた人が「フェミニズム」「手芸」って検索したら山姥に行き着いたって言ってたし。

マルリナ 職場で休憩時間に縫い物してると、「あ〜、私もそういうの好き」って声かけられるんですよね。この前、デニーズで二人で手芸やってたら、隣の席のおばちゃんが「私、そういうの好きなの」って話しかけてきたし。

──かつて洋裁や編み物といった手芸は「花嫁修業」の一つでもあり、現在60代以上の女性には広く親しまれていたので、そのおばちゃんもそうした世代かもしれないですね。母親世代の手芸作品は「おかんアート」と呼ばれ、レトロでキッチュ、人畜無害な趣味とみなされていますが。

かんな 『現代手芸考──ものづくりの意味を問い直す』(上羽陽子、山崎明子著、フィルムアート社)を読んだ時に、昔はドアノブとか電話を編み物で作ったカバーで飾り付けしていたと書いてあって。それは彼女たちにとって、レジスタンスというか、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください