2021年07月20日

言葉には「兌換紙幣」の言葉とそうでないものがある、と教えられたのは作家の小川国夫さんからだった。リアリティーがある、というのとも違う。その言葉を持っていけば、具体的なモノと交換できる。モノは物体であってもいいし感情であってもいい。また状況でも思想でも構わない。そういう意味である。

荒井裕樹『まとまらない言葉を生きる』(柏書房)を読んでいて、しきりに頭に浮かんだのはそのことだった。

まず惹かれたのは〈まえがき 「言葉の壊れ」を悔しがる〉の冒頭、次のような文章だった。

「言葉が壊れてきた」と思う。いや、言葉そのものが勝手に壊れることはないから、「壊されてきた」という方が正確かもしれない。

荒井裕樹『まとまらない言葉を生きる』(柏書房)

荒井裕樹『まとまらない言葉を生きる』(柏書房)振り返ってみれば、この「神保町の匠」を含めて、時折「論座」に書く機会を与えていただき、駄文を載せるようになってからかれこれ7年になるが、そのいちばん最初の記事が、まさに「為政者の言葉」というタイトルで(「為政者の言葉──曽我逸郎著『国旗、国歌、日本を考える──中川村の暮らしから』編集余話」2014年5月17日)、それ以来書いた記事の多くは、このテーマに帰結するものといっていい。一編集者として、もし安倍晋三という政治家の存在を認めてしまったら、それはもう「言葉」を扱う者としてその資格を失ってしまうだろう、とまで思い詰めたことさえあった。

実際、安倍政権以降、不用意には使えなくなった、あるいはおかしな意味に限定されてしまった言葉は数知れない。たとえば「忖度」という言葉。

仮に〈母親の気持を忖度する〉という一文を置いてみる。そこに広がる豊かな奥行、複雑な響き……それを伝えることのできたはずの日本語が「忖度」という言葉であったはずだ。そして本来の「保守」とは、そういうことを大切に考える人たちの謂いではなかったか。

それがいまはどうだろう。この言葉はすっかり社会の悪役である。

「忖度」はまんじゅうにも流行語大賞(2017年)にもなった

「忖度」はまんじゅうにも流行語大賞(2017年)にもなった「お約束と異なる新しい判断」とは消費税を据え置きにした際の安倍のセリフだが、それはやはり自民党がTPP(環太平洋パートナーシップ)反対を唱えながら、いとも簡単にそれを覆したのと同等で、それはどう恰好をつけようと、「約束違反」でしかない。また「桜を見る会」の件では、「募集はしていたが募ったつもりはなかった」という支離滅裂なレトリックを生んだが、これに至っては、言語の、いや理性の崩壊と言わざるを得ない。

また、これは安倍以前、小泉純一郎内閣のときのことであるが、「自己責任」という言葉。これは本書にも取り上げられているが、発祥は2004年に出来したイラク日本人人質事件の折だったと思う。イラクの武装勢力に誘拐された3人の日本人に対して、〈日本人が〉発した言葉、それが「自己責任」であった。

けれども当時の状況を振り返ってみれば、それはどちらかといえば「自業自得」、あるいは「身から出た錆」という言葉で置き換えられるニュアンスが濃かったのではないか(それだってずいぶんお門違いな話だが)。しかしそこに貼られた「自己責任」という、まるでホームルームに教室に貼られるお題目のような言葉は、〈レッテル〉としてその後大きく育つことになる。そして、政治は国民の生活を守らなくていいという〈護符〉として、社会全体をも変えてしまう役回りまで負わせられることになるのだ。

言葉は知らぬ間に浸透していく。そして「破壊された言葉」は知らぬ間に人々の心を蝕み、社会まで壊していく。そして今となってはもう「言葉もない」状態にまで届いているのは、菅首相の会見の様子を見れば明らかだろう。

……と「まえがき」の冒頭から熱くなってしまったが、もちろんこの本の本領はそういうところにあるわけではない。著者は「障害者文化論」を専門とする「文学者」である。しかもそれは机上の研究に終始したものではなく、あるきっかけ(それは本人にとってのっぴきならないものだ)によって関わってきた障害者運動から得た知見に裏付けされた「兌換紙幣」的研究である。

壊されていく「言葉」ももちろん問題だが、それ以前の、もっとその奥底にあること、「言葉」にまとめることができないものこそが大切なのだという立場から、著者は安易な「目次だて」では回収できない、「まとまらない」エピソードを挙げ、そこでギリギリ形になっている「言葉」を紹介する。たとえば……。

ある視点からすればいわゆる気が狂う状態とてもそれが抑圧に対する反逆として自然にあらわれるかぎり、それじたい正常なのです。

これは精神障害への偏見がいまよりずっと強かった1974年に「全国『精神病』者集団」という団体に参加した吉田おさみさん(1931〜1984年)の言葉だ。

あるいはハンセン病回復者の山下道輔さん(1929〜2014年)の次のような言葉。

昔の患者はある意味でみんな詩人だったんじゃないかな。自分じゃ気が付かないだけで。挫けそうな心を励まし、仲間をいたわる言葉をもっていたからね。

山下道輔さん=2008年、撮影・黒崎彰

山下道輔さん=2008年、撮影・黒崎彰著者は自ら身を置くフィールドから、あるいは渉猟した資料の中から、「まとまらない」ながらも、確かな手応えを感じる言葉を拾っていく。そしてその中でも、実際に付き合いの濃かった人たちが放つ、肌身に感じた言葉は生々しく響く。それはたとえば、障害者運動家で俳人でもある花田春兆さん(1925〜2017年)や、日本脳性マヒ者協会「青い芝の会」の伝説的運動家、横田弘さん(1933〜2013年)の言葉だ。

とりわけ行政や運動の渦中で高い頻度で使われる「地域」という言葉に異和を称(とな)える横田さんの次のような言葉には、激しく心打たれる。

「地域」じゃない。「隣近所」だ。

横田弘さん=2006年

横田弘さん=2006年ここまで、本書に取り上げられた言葉を列記し、その発言者のプロフィールを見ていくと、ここ数年、少なくとも10年以内に他界されている方が多いことに気づく。そういう意味では本書は、戦後社会を闘ってきた障害者運動の第一世代に向けた著者なりのレクイエムのようにも読める。また、彼らの志を継いでいこうという著者自らの決意表明のようにも読める。

そしてそれは、戦争体験者が絶えようとしている現在、何とかして戦争の記憶を継承していこうという社会の動きと連動しているようにも思えるのだ。

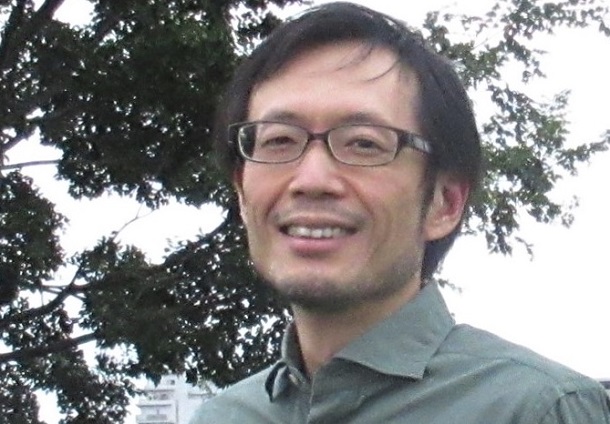

荒井裕樹さん(二松学舎大学准教授)

荒井裕樹さん(二松学舎大学准教授)ところで、著者が文中しばしば、「文学者」として自己を規定する箇所に出会うたびに、ある種新鮮な感触を覚えた。大学で教える著者の専門分野である「障害者文化論」という言葉にも、初めて出会った気がする。

このようにして社会の中にフィールドを持ち、そこから「文学」を考えるというアプローチは、いまの学会の中では珍しいのか、あるいはポピュラーなものであるかは知らない。けれども往々にしてテクスト・クリティックに終始しがちな文学研究と社会とを結びつけるこの方法は、今後重要になってくるように思う。

考えてみれば、なかなか「言葉」にまとまらないこと、簡単には要約できないことを、作品全体で表出しようとする試みこそが「小説」の役割といっていい。次はぜひ、この著者の視点をもって戦後文学を読み解くような論考を読んでみたい。

それにしても……としつこくもまた冒頭の問題に戻ってしまうのは、オリンピック開幕を間近に控えて、コロナ感染者が急増するなか、それでも強行しようとする政権、および組織委員会を見るにつけ、「言葉の壊れ」に目をつむってきたツケを、こんな形で払わされようとは、思いもよらなかったことにもよる。

「安心安全なオリンピック」というお題目を壊れたレコードのように称(とな)えるほかないわが国の首相、内閣官房やそれを取り巻く政治家たちの口からは、一体どこの仮想世界を見て物を言っているのだろうか、という言葉しか聞くことができない。

「兌換紙幣」の反意語は「不換紙幣」だが、政府が発行する不換紙幣がまさに紙屑に等しいものだと気づいた時に、それをしこたま摑まされたわれわれは、おそらくもう引き返すことの出来ない崖っぷちに立っている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください