2021年08月03日

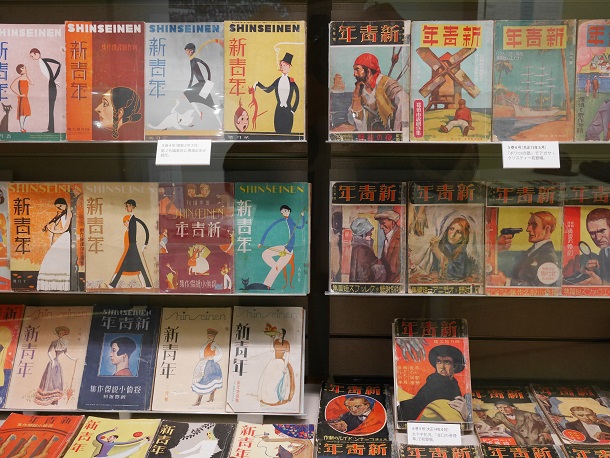

春の夜の夢のような記憶……。2021年3〜5月、神奈川近代文学館で「創刊101年記念展」と銘打った展観があった。〈永遠に「新青年」なるもの──ミステリー・ファッション・スポーツ〉。1920年スペインかぜ蔓延の中で創刊、30年後に幕を閉じた月刊誌「新青年」(博文館)を回顧する意欲的な企画だ。

江戸川乱歩(『二銭銅貨』)も横溝正史(『恐ろしき四月馬鹿』)も、本誌がデビュー。だが、「探偵小説の檜舞台」として以上に、戦前の都市風俗などへの興味、つまり「モダニズムのプラットフォーム」に惹かれ、足を運んだ。挿画や口絵を開示した現物の誌面、ゆき届いた展示解説によって、期待は十分に満たされた。

「永遠に『新青年』なるもの──ミステリー・ファッション・スポーツ」展=神奈川近代文学館(2021年3〜5月)

「永遠に『新青年』なるもの──ミステリー・ファッション・スポーツ」展=神奈川近代文学館(2021年3〜5月)図録にも満足したが、それでも、展観の余韻から離れ難く、『新青年読本──昭和グラフィティ』(作品社)に巡り合う。33年前の本だが、熱量が全く消えてない。じつは、記念展と呼応した『『新青年』名作コレクション』(ちくま文庫)という新刊があり、これはハイレベル。

ともに1986年結成の「『新青年』研究会」が編者で、20世紀に充実した好著『読本』があればこそ、21世紀の濃縮された『コレクション』へ継承されたのかと推察する。

《公道よりもひっそりした小径の方が、秘めている魅力は大きく、景観も素晴らしいことを、ようやく景観を娯しむ余裕の出てきた日本の新青年たちに、実作品をもって示した》──じつに心地よい頌詞(しょうし)。1988年刊の『読本』の〈ジャンルを横断する翻訳セレクション〉というコラムの一節だ。『新青年』の趣味に改めて共感したが、これを書いた長山靖生氏にも好感し、遅ればせながら著述を渉猟した。中でも『モダニズム・ミステリの時代──探偵小説が新感覚だった頃』、『日本SF精神史【完全版】』(共に河出書房新社)。これらはミステリにもSFにも疎い自分には学び直しの優しい光が指す「教室」となった。

長山靖生『日本回帰と文化人──昭和戦前期の理想と悲劇』(筑摩選書)=筆者提供

長山靖生『日本回帰と文化人──昭和戦前期の理想と悲劇』(筑摩選書)=筆者提供本書には、明治開化期から昭和の敗戦に至る、国策もしくは戦争に対峙しつつ「日本」を受け止めた(ときに更新、ときに溶解していった)多くの「文化人」が登場する。

1章で陸羯南、岡倉天心、新渡戸稲造。2章で保田与重郎、永井荷風、谷崎潤一郎、堀辰雄、横光利一、太宰治、坂口安吾。3章で与謝野鉄幹・晶子、正岡子規、夏目漱石、森鷗外、石川啄木、北原白秋、萩原朔太郎、三好達治、高村光太郎、折口信夫、斎藤茂吉。4章で和辻哲郎、大川周明、中河与一、九鬼周造、阿部次郎。5章で加藤弘之、丘浅次郎、永井潜、中山忠直、小酒井光次(不木)。6章で西田幾多郎、田辺元、三木清、西谷啓治(と京都学派の人々)。

終章では、前章までに採り上げた人々の「戦後」が描かれる。高村、三好、折口、太宰、三木、横光、大川、和辻、保田、中河ら。一方、戦後の活動において重く語られるのが、亀井勝一郎、小林秀雄。

関心のある人物を拾い読みしても、感じるところはある(索引付きです)。いわば一品でも味わいはあり、複数だとその対比が味わいを深くし、章を通して(コースで!)読めば深まりは果てしない。

昭和の戦争が始まる前の物故者も含むが、それは欧化が明治の国策でありながら、明治にすでに「日本回帰」の動きがあった事実を踏まえている。かつ、《昭和初期の人々が読み、「日本の戦争」のイメージを形成する元としていたのは……日露戦争の記録》という認識だ。これが強調されるのは、一義的には、直近の戦勝に導く「日本回帰」の一始点を示す意図であろう。さらには、「日本回帰」の志向が一過性ではなく、成功(擬似)体験の反復を伴うという危惧にも発していよう。

そもそも、《日露開戦三〇周年にあたる昭和九年には日露戦争回顧ブーム》があったのだ。検索すると、前年(1933)に国際連盟を脱退した日本が、満洲国皇帝に溥儀を即位させ、元帥東郷平八郎の死を国葬で送ったのもこの年である。何事かの周年などを機に、国家が現実を強引に意味づける不気味さは、2021年の夏を生きる我々にとっても(残念ながら)切実過ぎるというほかはない。

著名人であればあるほど、戦時下の活躍の痛ましさ、戦後の変転はほぼ周知であろう。それゆえ著者は、必要以上に転向や変貌を糾弾したり、逆に弁護したり名誉回復に尽くしたりなどはしない。論述・作品からの的確な引用で「文化人」にその時を語らせている。

保田与重郎

保田与重郎愛読者の多い文学者の扱いには、いっそう厳しい目が注がれそうだ。《文学研究といえども研究である以上は科学的でなければならず、究極的には研究者が誰であっても同一の結論に達するものでなければならない。だが評論には人格があらわれる》。これは、小林秀雄を論じた箇所。そのまま、本書自身の評価に置き換え得るし、それを踏まえても、著者が展開する《鮮やかな世界》(上記に続く箇所)は、刺激的だ。もちろん、登場する「文化人」の人選、配列に納得した上でだ。

唸るのは、北原白秋、萩原朔太郎、三好達治、高村光太郎、折口信夫、斎藤茂吉らの詩歌群。膨大な遺産から繙かれた(選択も秀逸な)一点二点の詩句が、戦争の狂濤と、個人の罪業、戦後の慚愧を露わにする(著者は、詩歌や短編小説のアンソロジーも複数編んでいて敬服。ことに驚嘆するのは、詩人たちへの眼差しの鋭さです)。

そして冷徹に、《現実政治や社会的認識には、明らかな錯誤があったが、文学者に社会的正しさを期待すること自体が誤り》と断じる。さらに、《自己の政治的社会的判断を他者の文芸作品に委ねないだけの賢明さを、読者の側が持つべき》と忠告する。そのうえで、《彼らが真に名分を信じ、粛々と死地に赴く同胞に感銘を受けた結果なら、私たちはその作品を真摯に受け止めねばならない》。……誤解を生じそうな切所ではある。ただ、景勝を曇りなく見渡そうとする著者一流の立ち位置ともいえる。『モダニズム・ミステリの時代』の読者なら、両著に共通する作家の揺るぎない輪郭(同じ評価が繰り返されるという意味ではありません)に気付くはず。親愛あっても惑溺を避け、批判を維持し最適な定位を求めるのが、著者の理性なのだ。

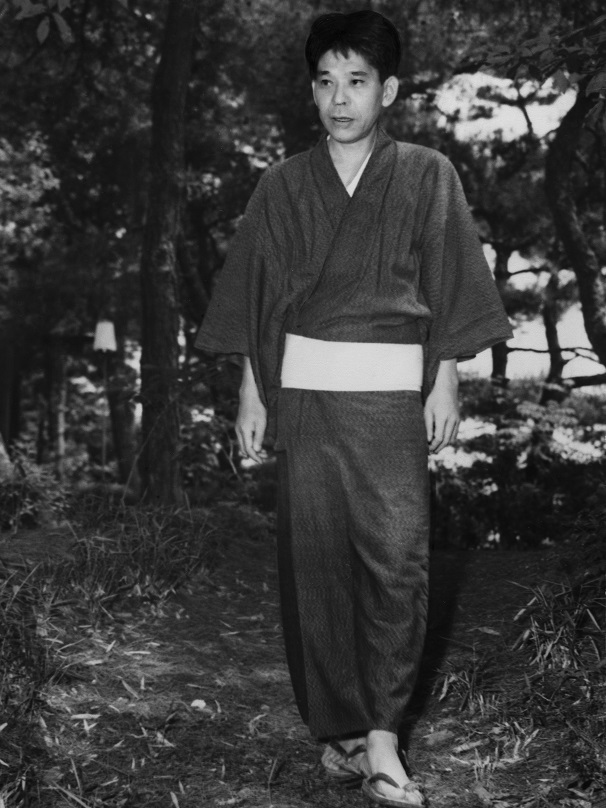

横光利一

横光利一横光の分析にもうかがえるように、本書の読みどころは「科学」概念の検証でもある。『モダニズム・ミステリの時代』では、「新青年」に集った理工学部・医学部出身者の野心的な探偵小説・科学小説の紹介と、前提となる大正~昭和前期の「科学」流入の解説が、とても面白かった。

しかし、同時代を叙述しても、本書が示す「科学」は、面白いではすまされない。明治初期に移入され次第に失速・変質する進化論、西欧文明・白人社会への憧憬と劣等感が反転し推進された優生思想、国策と結びつき復権する東洋医学……。第一次大戦という《戦時に蓄積された諸研究を利用して各方面で科学研究が促進されていた》欧米各国に比べ、日本の研究環境の貧弱さ。結果、《「科学精神」はしばしば精神力で科学予算や科学設備の少なさを凌げとの掛け声だと、陰口がいわれた。科学研究にも、堪え忍ぶ日本的精神論が求められたのである》。そもそも、《戦時下日本の「科学」とは、つまり人間性の剥奪の意》だった。21世紀に繰り返されていないと、誰が言えようか。

設備の貧困だけでない。生命の根源を解く生体論/機械論の議論、生命科学そのものの理解に際しても、日本的な配置がなされた。それは自然科学を超え、浸透する。例えば、西田幾多郎や田辺元らの《理想主義が高潔な人格の表れであり、緻密でダイナミックな論理展開が優れた知性に基づいているにしても、事実ではなく解釈に比重を置く場には常に自身が見たいものを見出してしまうという根源的誤謬が胚胎する》。この《誤謬》。今も根治されない宿痾ではないのか。

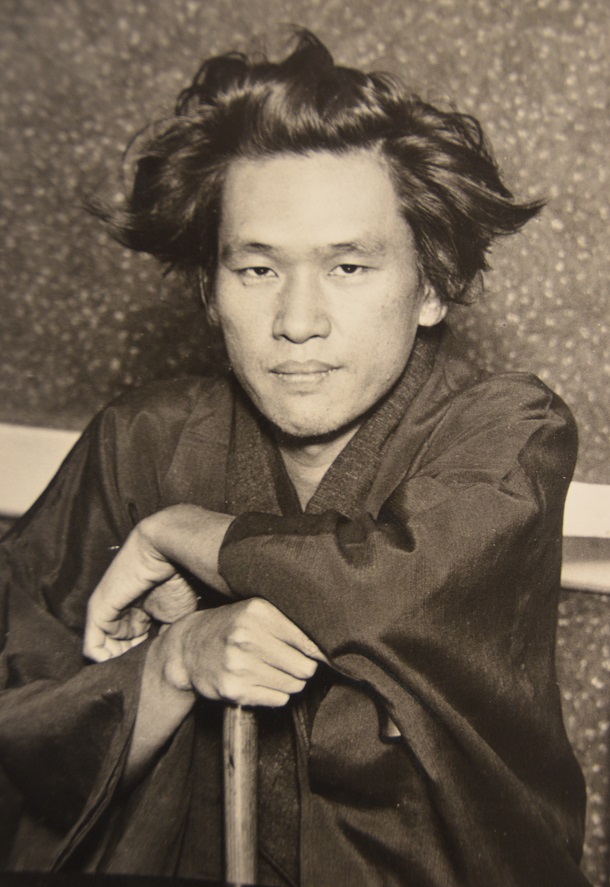

著述家・歯科医師の長山靖生

著述家・歯科医師の長山靖生おおいにうなずきつつも、「陥穽=おとしあな」と共に警戒すべき闇に気付いて、おののいている。SNSがもたらす「個室」だ。誰とでもつながり得るネットワーク社会が、かえって寡少の誰か/何かとしかつながらない環境を生む。外部を遮断し残響が大きくなる(本来は)録音目的用の一室を「エコーチェンバー」というらしい。それになぞらえて、同じ意見のみが反響する「状況」を、この名で呼ぶと聞いた。思えばネット社会誕生以前から、我が国は「エコーチェンバー」化しやすかったのではないか。

また、《善良》というプラスの要素であっても、いやむしろそれゆえに、人を偏向・孤立に向かわせる例も多いのではないだろうか。……と思った瞬間、私という小市民の読書傾向もまた、「エコーチェンバー」に取り囲まれてはいないか(……《常に自身が見たいものを見出してしまうという根源的誤謬》……)、その矛盾に逢着するや、冷房が効いた部屋のはずなのに、汗が一気に噴き出した。まずは窓を開け、換気をしよう。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください