劇団創立40周年、原点は高校時代に観た『熱海殺人事件』

2021年08月24日

劇団善人会議(現・扉座)を率いて1980~90年代の小劇場ブームの一翼を担う一方、スーパー歌舞伎をはじめ大劇場でも数々のヒット作を書いてきた劇作家・横内謙介さんが、劇団結成40年を機に活動を振り返ります。第1回は、自身の「原点」について――。

コロナ禍で、演劇界は大きな打撃を受けた。

前首相が「エンタテイメント界の損失については税金を使っての補填は出来ない」と早々に明言してしまい、「文化芸術は国民にとっての生命維持装置なので全力で守る」と表明したドイツの文化相との見識の差が浮き彫りとなった。我々日本の演劇人は情けないやら悔しいやら、静かに涙するしかなかった。

だがその後、かなりしっかり支援策が打ち出された。ただし首相の言葉が呪縛となり、損失補填の態は厳密に避けられた。代わりに、このコロナ禍の中で演劇人に出来ることを探しなさい、企画しなさい、その為の資金を出します、という苦肉の策が立てられた。

支援対象の中心は「配信」であった。我が劇団扉座もそのためのデジタル機器を買い揃えた。おかげで、オンラインリーディングやセミナーなども開催出来たので、有効に使えたとは思っている。

ただ、本来はこの時期、我々は極力行動を控え、じっとしている方が正しいんだろうな、という思いは消えなかった。私のような劇作家には、この間は家に引きこもって新作執筆に集中する絶好のチャンスであった。それが許される経済状況でさえあれば。

今年で40年になる劇団の歴史で初めて一公演をまるまる中止した、その被害は小さくなかったし、このお金が素直に損失補填に回せたら良いのにとため息しつつ消費行動に励んだのだった。

家電量販店はさぞ潤ったことであろう。

この新型ウィルスには、様々な陰謀説が囁かれる。フェイクと分かっていても、疑う気持ちが湧くぐらい、おかしなことがたくさん起きている。

思いがけずデジタル化された扉座であった。が、演劇界デジタル化の目玉とされていた演劇公演の配信というものには、私個人はどうにも馴染めなかった。リーディング形式などで何度か試してはみたのだ。けれど試みては違和感ばかりが残り、ここに演劇の未来があるとはどうしても感じられなかった。

実際に、うちの劇団のお客さんは、配信にあまり食いついてはくれず、やっても赤字だったし、人がやっている配信公演も、私にはピンとこなかった。ものの10分で飽きて、プロ麻雀の中継などに切り替えてしまう。今後、技術が進めば、もっと見やすい物に進化してゆくのかもしれないが、やっぱり演劇だけは生で劇場で観たい。そんな当たり前の思いを、噛みしめるばかりだった。

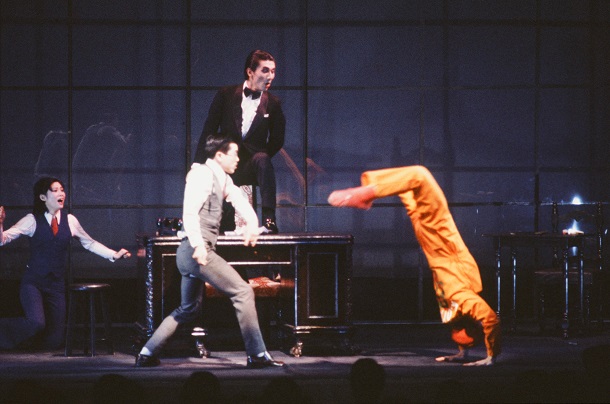

つかこうへい事務所『熱海殺人事件』の舞台(写真は1978年の公演)

つかこうへい事務所『熱海殺人事件』の舞台(写真は1978年の公演)

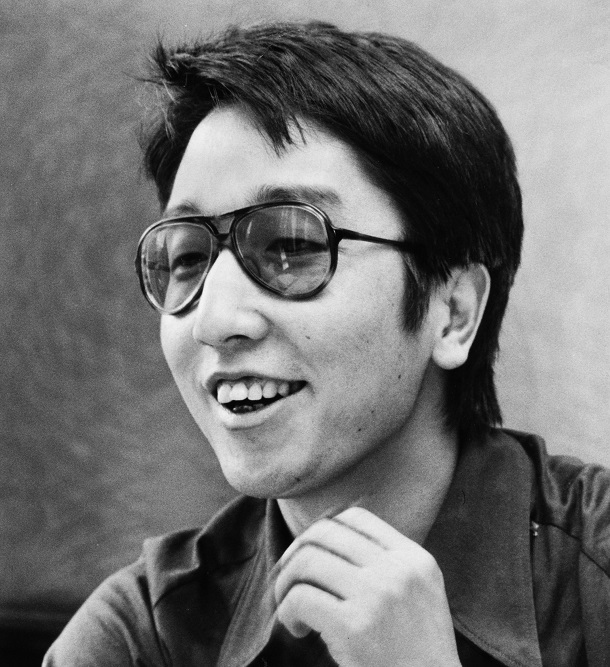

つかこうへい(1948~2010)=1978年撮影

つかこうへい(1948~2010)=1978年撮影それが高校1年生の時に、たまたま先輩に誘われて、つかこうへい事務所の『熱海殺人事件』を観て、たちまち魂を奪われ、以来今まで45年間ずっと演劇の虜でいる。

親に連れられて日比谷の芸術座で『二十四の瞳』という、今思えば、渋い名作を観た経験はあった。樫山文枝さんの大石先生、米倉斉加年さんも出演していて劇団民芸の座組だったと思われる。しかしあれは大人が鑑賞してさめざめと泣くもので、子供が熱狂するものではない。『熱海殺人事件』を体験するまで演劇というものが面白いものだ、などという考えは持ったことがなかった。せいぜいテレビの有名人を生で観る楽しみだ、程度に思っていた。

子供時代を地方都市で育ったせいもあり、とにかくテレビが文化的な価値の基準だったのである。

その時『熱海殺人事件』にはテレビで見たことのある役者は一人も出ていなかった。演劇界ではすでに有名ではあったようだが、三浦洋一も、加藤健一も、平田満も世間的にはまだ知られていない頃だ。作者つかこうへいと言う名も初耳だった。私を誘ってくれた先輩からして、たぶん推理劇だと思う、と紹介していた。

それがテレビよりも、圧倒的に面白いものだった。テレビより面白い物に初めて出会った。

これが高校2年の夏16歳で初めて戯曲を書いて、20歳で小劇団を旗揚げ、以来劇団を40年間主宰して、劇団以外にも戯曲を提供し、演出してきた私の原点である。

今年のオリンピックで、20歳の久保建英君が「ずっとサッカーだけやってきて、こんなに悔しいことはない」とメキシコに負けて泣きじゃくった姿に貰い泣きした。しかし、そんな久保君の倍以上、私は演劇だけをやって生きてきた者だ。

その原点が、こんなことで良いのかと思う。でもそれが事実なので仕方ない。

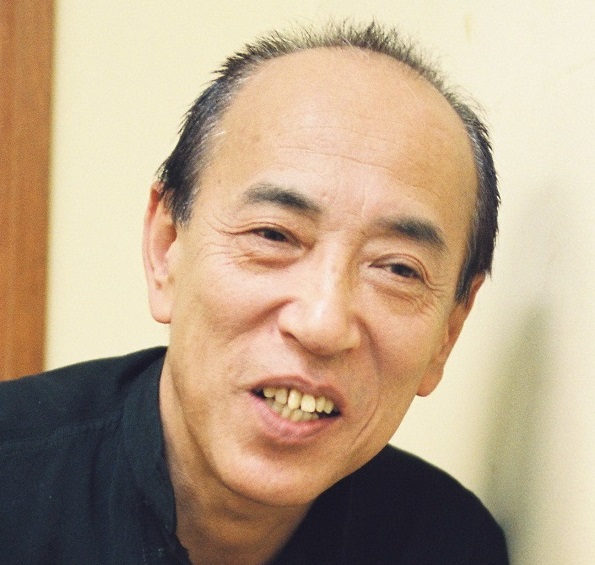

蜷川幸雄(1935~2016)=1993年撮影

蜷川幸雄(1935~2016)=1993年撮影「高校の時、山本安英を観たんだよ」

「もろ新劇じゃないですか?」

戦前から新劇運動の拠点であった築地小劇場の中心メンバーで、後に『夕鶴』という民話素材の作品で、鶴女の役を千回以上、全国で巡演した名女優である。

山本安英(1902~93)=1985年撮影

山本安英(1902~93)=1985年撮影「うるせーよ、たまたま見たんだ……その舞台で山本安英が着物がはだけるもの構わずに『私の青春!』と叫んで客席を走り抜けたんだ。そこに興奮した」

分かる気がした。

私もつかの舞台で、刑事役なのになぜかタキシードにリーゼント姿の三浦洋一が大音量のチャスコフスキーをBGMとして、バカなセリフを唾を飛ばしつつ絶叫し続ける姿に興奮したのだ。

その時、俳優たちの肉体の放つ輝きと熱い言葉を、若かった僕たちが全身全霊で受け止めた。

体裁よく言うとそういうことになる。その点で言えば、時代は違うし、スタイルも違うし、もっと言えば、つかこうへいと蜷川幸雄は、険悪な仲となり相容れることはなかったから、こんなところでその名が重なるのも変な話なのだけれども、かの蜷川幸雄も私も、演劇が発した生々しいパワーに胸を射抜かれ、導かれて劇場に生きる人となったのだ。

芝居にハマッた人はきっと皆、そうだ。

目の前の舞台と言うリアルな場所に、生きた人間が立ち、むき出しの感情を表して、観客の感性と感覚を揺さぶり、虚構を、その刹那、現実以上の真実に変えてしまう行為。

生々しい肉体を持つ俳優と、今を生きて劇場に集う人々が、つかの間、空間と時間を共有して、人生の一部を重ね合う営み。そしてつかの間を永遠として感じる。オンデマンドの配信では成り立たぬ、一期一会の出会い。

肉体や言葉がデジタルの記号に変換される配信が、ライブの興奮を超えることは、容易ではないだろう。少なくとも私は、そこに血道を上げることは諦めて、その分野の開拓は後進に譲ろうと思う。

憎きコロナウイルスは、それらの営みをことごとく禁じてくる。生身の人間たちが空間と時間を共有して、熱狂すること。まるで演劇と言う行為を狙い撃ちにしてくるかのようだ。

もちろん飲食業とか、音楽ライブ関係の皆さんも、同じような思いだろう。とにかく我々が愛してやまぬ、人間が人間らしくあろうとする行為を、次々と否定し消し去ろうとする、反人間性装置のようだ。

よりによって、こんな時に、私の劇団扉座は旗揚げ40周年というアニバーサリーイヤーを迎えている。本来なら1年間、記念公演を次々と行い、祝祭の日々を過ごすはずだった。祝祭は早々に諦めた。せめて記念の新作ぐらいは作ろうと、敢えて少人数の作品を書き下ろして、座・高円寺1(東京都杉並区)という小劇場で『解体青茶婆(かいたいあおちゃばば)』を公演した。

劇団扉座の40周年記念公演『解体青茶婆』の舞台。「解体新書」を翻訳した杉田玄白(有馬自由、中央)の晩年が描かれた

劇団扉座の40周年記念公演『解体青茶婆』の舞台。「解体新書」を翻訳した杉田玄白(有馬自由、中央)の晩年が描かれた公演終盤の朝、役者が一人発熱した。急ぎ病院に行かせて、診察とPCR検査を受けさせた。幸い陰性の結果が出て、疲労からくる夏風邪だろうと診断された。ただその日、熱が下がらなかった。

今、熱がある者を舞台に上げることは出来ない。それ以前に、劇場に入ることさえ許されない。

何とかごまかして、その日、公演をやってしまうことも考えた。40年の歴史とはいっても吹けば飛ぶような小劇団だ。たった一夜の公演でも、消えれば損失が痛い。けれど、もしその隠蔽が世に漏れたら、SNSなどでどんなに叩かれることになるだろう。

断腸の思いで、お客様にはお詫びして、その夜の公演は中止させてもらい、翌日役者の回復を待って再開した。

ちょっと風邪をひいただけなのに……。

どんなに高熱があろうと、這ってでも舞台に立て!

コロナ禍という以前に、今やそんなワードは、コンプライアンス的に絶対NGであろう。それでも当の発熱役者がこの程度の熱で舞台に穴をあけたくない、何としても出たいと訴えていた。劇団員は皆、それを当然の姿勢だと思った。コロナウイルスは、その情熱を許さない。

発熱が罰されるのだ。

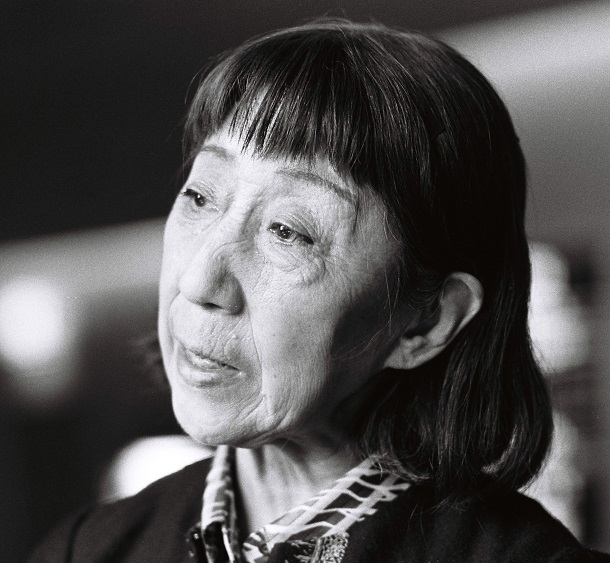

市川猿翁(三代目猿之助、1939年生まれ)=2004年撮影

市川猿翁(三代目猿之助、1939年生まれ)=2004年撮影私が多くの薫陶を受けた、三代目市川猿之助(現・猿翁)さんは「みずみずしいエネルギーの迸(ほとばし)りが芝居だ」とよく語っていた。

演劇史的にはアングラ世代、つかや蜷川、我々小劇場派の熱い芝居の流行の後に「静かな演劇」ブームというものが起きて、淡々と日常を描くことに腐心し、むやみに発熱しないことを是とする一派が台頭したので、演劇=発熱とも一概には言えない。とはいえ、静かな演劇チームも、情熱をもって観客集めには励んでいる。舞台の上に熱はなくても、演劇する行為には熱を帯びている。

コロナウイルスは我々が演劇人たちがこれまで築いてきた物を否定破壊し、未来に向けては、我々の行く手を阻む魔物である。

しかしこんなウィルスに、ここまで来て屈服出来るか、と思うのである。記念の年に、そんな攻撃を受けている。これも何かの啓示であろう。

40周年に、今までを回顧するような物を書いてみないかと、幸せなお誘いを受けた。この状況下で、それはたぶん、今は許されない演劇が演劇であるための「密」と「濃厚接触」へのノスタルジーと、その復活再生を強く祈る、演劇愛の告白となるような気がする。

まだそんな青臭いこと言ってんのかと自分でツッコミを入れつつも、この先に、演劇が尚、見舞われてゆくだろう災難と苦境を思う時、切なる愛を語って、ともに闘う仲間と連帯してゆくしか生き延びる術はないと思うのである。

劇団扉座 次回公演

幻冬舎Presents 劇団創立40周年記念

『扉座版 二代目はクリスチャン ―ALL YOU NEED IS PASSION― 』

原作:つかこうへい

脚本・演出:横内謙介

企画:見城徹

2021年10月21~31日

すみだパークシアター倉(そう)=東京都墨田区横川

扉座オンラインチケット

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください