過去を知り、いまを考える、「日記」というアーカイブ

2021年08月26日

東京オリンピックは、新型コロナウイルスの感染が広がる中で開催された。緊急事態宣言の中での祭典という矛盾を抱えたこの五輪は、社会に分断と不安、不信を生んだ。開催の判断や実施方法などの意思決定がどうなされたのか、これから、事実に基づいて検証されなければならない。

その根拠となるのは、様々な「記録」だ。

東京五輪閉会式・パフォーマンス(中央)を見る選手たち=2021年8月8日、東京・国立競技場

東京五輪閉会式・パフォーマンス(中央)を見る選手たち=2021年8月8日、東京・国立競技場いま改めて、「記録」の重要性を共有し、その公開の在り方や、読み解き方を考えなければならないと実感する。

「記録」を残すとは、未来の人々にこの時代を振り返る材料を提供することだ。私たちが、現在起きていることを正確に書き残し、きちんと検証しておけば、子孫たちは、それを参照しながら、より良き道を探ることができる。それをしないのは、子孫たちへの責任を放棄することである。

古典籍には「日記」が多く残されている。今回は様々な日記から、記録の重要性を考えてみたい。

私は幼いころ、日記をつけていた。通っていた塾で、文字の練習として課されたのが習慣になったのだと思う。毎日起こったことや考えたことを10年以上にわたって書きつづった。公開されることはない、自分自身の記録だ。

いま「日記」というと、多くの人はこうしたプライベートなものを思い浮かべるだろう。だが、歴史をさかのぼると、日記には、子孫に参照させるための公的性格が強かった。

平安時代の歌人・紀貫之(きのつらゆき)(?~天慶8年〈945〉)が女性になったつもりで書いたとされる『土佐日記』(承平5 年〈935〉頃成立か)の冒頭に「男もすなる日記といふものを、女もしてみむとてするなり」とあることでもわかるように、当時日記といえば男性貴族のものであった。

貴族とは政治家であり、行政官である。公的な仕事の手順や作法は整えられ儀式化されており、それらを正しく行うことが重要だった。先例をよく知っていて、典拠に基づく判断のできる者が有能であるとされた。したがって、儀式の在り方や決定事項とその根拠を記し、子孫に先例を正しく伝えることが必要であった。それは同時に、イレギュラーな事態への備えにもなった。

日記に日々の事柄を記すこと、父祖の日記を読んで先例を知ることは、貴族の仕事にとって必要だったのである。

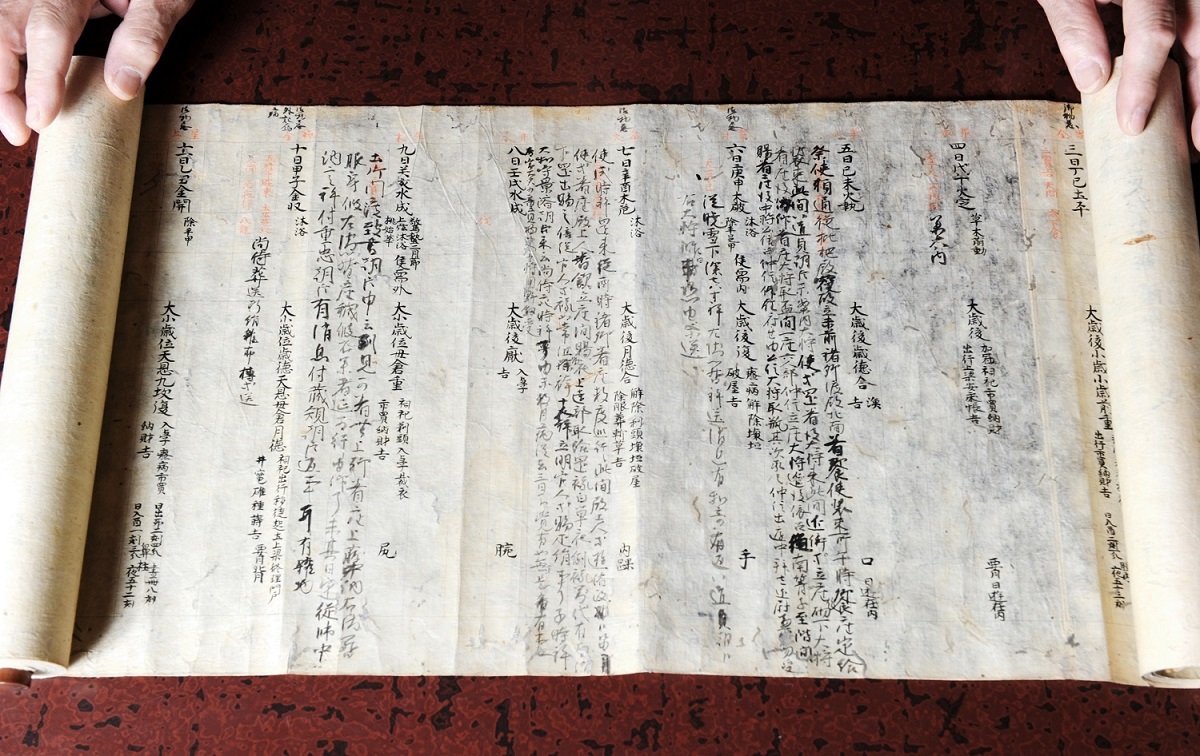

直筆本が現存する最も古い日記は、平安時代中期に摂関政治で栄華を極めた藤原道長の『御堂関白記(みどうかんぱくき)』(陽明文庫蔵)。国宝で国連教育科学文化機関(ユネスコ)の「世界の記憶」にも登録されている。その一部を紹介しよう。

『御堂関白記』

『御堂関白記』寛弘元(1004)年2月5日には、息子の頼道(当時13歳)が、春日社の祭りに神馬を奉納する勅使として出立する儀式の様子が記録されている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください