ネット配信の“独立”、紙とデジタルの収益バランス

2021年08月30日

『週刊文春』が8月26日発売号を最後に車内吊り広告をやめるという話題は、ニュースになり、業界内では話題になった。でも、ふと考えてみれば多くの人が、もうしばらく前から車内吊り広告をあまり見なくなっているのではないだろうか。

実際に車内吊り広告がなくなっても多くの人はそれに気づかないかもしれない。大半の人が電車内ではスマホを見るために下を向いているので、車内を見上げて吊り広告を見るという習慣自体がなくなっているのだ。

電車の乗客の大半は吊り広告に気づかなくなっている Party people studio/Shutterstock.com

電車の乗客の大半は吊り広告に気づかなくなっている Party people studio/Shutterstock.com『週刊文春』の加藤晃彦編集長は、朝日新聞デジタルの記事で「中づりは雑誌の象徴というべき『ブランド広告』でもあり、一つの文化だった」とコメントしていた。でも多くの人の感想は、ああそういえばそうだったな、というものかもしれない。

かつて一時期、車内吊り広告が週刊誌文化の一翼を担っていたのは確かだ。どの週刊誌がどんな記事を掲げているのか、車内吊りを眺めるのが電車通勤時の楽しみでもあった。それは同時に、駅のホームにあったキオスクの売店で新聞や週刊誌を買うという文化とも結びついていた。

裸や風俗情報満載の夕刊紙やスポーツ紙も、電車内でサラリーマンが娯楽として読み、家庭に持ち帰らないという風習があった。通勤時間の約1時間で読み終えるように作られているという写真週刊誌のスタイルも、その読まれ方と結びついていた。

それだけではない。週刊誌は、車内吊りや新聞広告で見出しを拡散させることで、発行部数の10倍20倍の影響力を行使している、とよく言われてきた。

例えば眞子さま結婚騒動で、週刊誌が毎週のように小室圭さん母子のバッシングを続けているせいで、小室さん母子はお金と地位が目的で皇族と結婚しようとしているという、何の確証もない印象が多くの市民にある程度、定着してしまっている。実際に多くの市民がその週刊誌記事を読んでいるわけではないのだが、車内吊りや新聞広告で週刊誌の見出しを眺めているうちに、無自覚に影響を受けている。

とりわけ派手な色と見出しが躍る車内吊り広告が、これまで週刊誌文化に大きな役割を果たしてきたことは間違いないだろう。

しかし、冒頭に書いたように、この何年か、考えてみれば電車に乗って車内吊りを眺めるという習慣自体が失われつつある。車内吊りで広告を見て、駅売店で週刊誌を買い求めるという文化そのものがなくなりつつあるのだ。

実は『週刊現代』や『週刊ポスト』は以前からほとんど車内吊り広告をやめていたし、『週刊文春』の後を追うように『週刊新潮』もまもなく車内吊りをやめるという。週刊誌の車内吊り広告が全く姿を消してしまうというのは、週刊誌の歴史の中で大きな出来事だと言えるかもしれない。

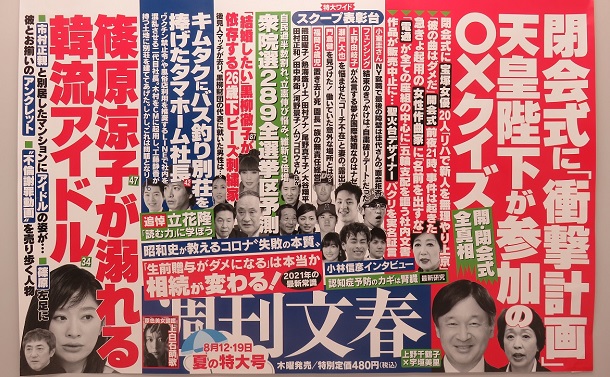

『週刊文春』2021年8月12日・19日合併号の中吊り広告

『週刊文春』2021年8月12日・19日合併号の中吊り広告もうひとつ作り手の側が、やめる理由として強調しているのは、車内吊り広告の締切(校了)が、例えば木曜発売の『週刊文春』の場合だと月曜日にやってくるという事情だ。配送や掲出に時間がかかるからどうしても締切は何日か前にせざるをえない。そうなると、同誌の場合、デスクが日曜夕方に集まって、全体のラインナップを確定させることになるという。

しかし、『週刊文春』の誌面の校了は火曜日で、月曜に起きた大事件、場合によっては火曜日に起きた事件も急遽、入れ込むことがある。でも車内吊り広告にはそれは間に合わないのだ。そのことが編集上、いろいろな影響をもたらしていたのは明らかだろう。

紙のメディア全盛のころには、紙の流通の時間を想定して締切を早めに設定するというのは当然だったし、車内吊り広告の締切もそのまま受け入れられてきた。しかし、これについてもこの何年か、大きな変化の波が押し寄せつつある。

例えば木曜発売の『週刊文春』『週刊新潮』『女性セブン』はいずれも、現在、前日の水曜の午後4時をめどに翌日発売の内容をネットで発信する。

それぞれ「文春オンライン」「デイリー新潮」「NEWSポストセブン」という強力なデジタル媒体を持っており、そこで翌日発売のスクープを発信する。ニュースや事件報道に力を入れている3誌だから、政治や芸能スキャンダルが水曜夜から業界を駆け回るという例が多い。『週刊文春』と『週刊新潮』が政治スキャンダルを連続して報じた時期には、毎週水曜夜に永田町が揺れるという事態が続いた。

ところが、この週刊誌のネットニュース発信にも、このところ大きな変化が生じている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください