2021年09月08日

私の基本的な考え方は、「人の恋路を邪魔する奴は馬に蹴られて死んじまえ」である。誰かが誰かを好きになって、有頂天になったり落胆したりするのは自由にさせればいい。介入したりケチをつけたりするのは野暮というものだ──そんなふうに考えてきた。

件の詩歌は江戸時代の都々逸(作者不明)であるらしい。近世庶民の自由な恋愛観を伝えつつ、その実、色恋にはいろいろな障害があることを言外に表している。

「邪魔」の一部は社会規範からくるもので、その典型は近松門左衛門の世話浄瑠璃に見える「道ならぬ恋」。ここには「身分違いの恋」も含まれていた。近代になって自由恋愛思想が移入されるとこのタイプの「成さぬ恋」は急にメジャーテーマへ押し上げられた。

人々は階級的差別に引き裂かれる主人公たちに強く共感した。「新派」で大当たりを取り、大正・昭和から戦後まで、日本人は、「身分違いの恋」を応援してきたのである。むろんその中には、高貴な女性とそうでない男性の恋も含まれていた。

婚約が内定し、記者会見をする眞子さまと小室圭さん=2017年9月3日、東京・元赤坂の赤坂東邸、代表撮影

婚約が内定し、記者会見をする眞子さまと小室圭さん=2017年9月3日、東京・元赤坂の赤坂東邸、代表撮影 9月初頭、内親王眞子さまと小室圭氏の結婚が年内に行われるという報道がなされた。

意外なのは、1億円を超える「一時金」を辞退し皇籍を離れる眞子さまと、ようやくアメリカで職に就きそうな小室氏に対して厳しい声が消えないことである。

たとえば、ニューヨークでの身辺警護コストを難じる声、小室氏の今後の言行が皇室の権威を棄損する可能性を論じる声、さらには眞子さまが小室氏の母親の信仰する宗派の広告塔になりはしないかとかいう疑心暗鬼まである。

こうした声の背景にあるのは、小室氏とその母親への警戒心である。実際のところ、「小室疑惑」の発端となった金銭トラブル問題は宙に浮いたままのように見える。

私は事実関係を究明する情報を持ち合わせないが、もうすぐ10年越しになろうかという長い「恋路」に反発し続ける人々の気持ち(とそれを煽ったメディアの姿勢)が気にかかる。なぜ二人は、「身分違いの恋」に寛容な日本人の心性を引き出せなかったのか。平成の姫君と「王子」の10年を振り返る。

国際基督教大学(ICU)に在籍していた眞子さまと小室氏が、交際当初から結婚を想定していたことは本人たちが語っている。つまり彼らが「結婚を前提に」つきあい始めたこと自体に、交際の意味が隠されていたように私は感じる。二人は、お互いの思惑がパズルのピースのように一致することを敏感に察知したのではないか。

国際基督教大学の入学式に出席する眞子さま=2010年4月2日、代表撮影

国際基督教大学の入学式に出席する眞子さま=2010年4月2日、代表撮影この「“冒険”なさるおしゃれ」(同前)は、彼女が望んでいた自己イメージを如実に語っている。彼女は次第にキャンパスライフの「出口」に、皇族的なるものからの自由も求めていったのだろう。

小室氏がICUに入学した事情は眞子さまとはやや違う。インターナショナルスクールからICUに進学した彼は、入学金や授業料を母親の婚約者の財布に頼らざるをえなかった。後に金銭トラブルの相手方になる男性である。

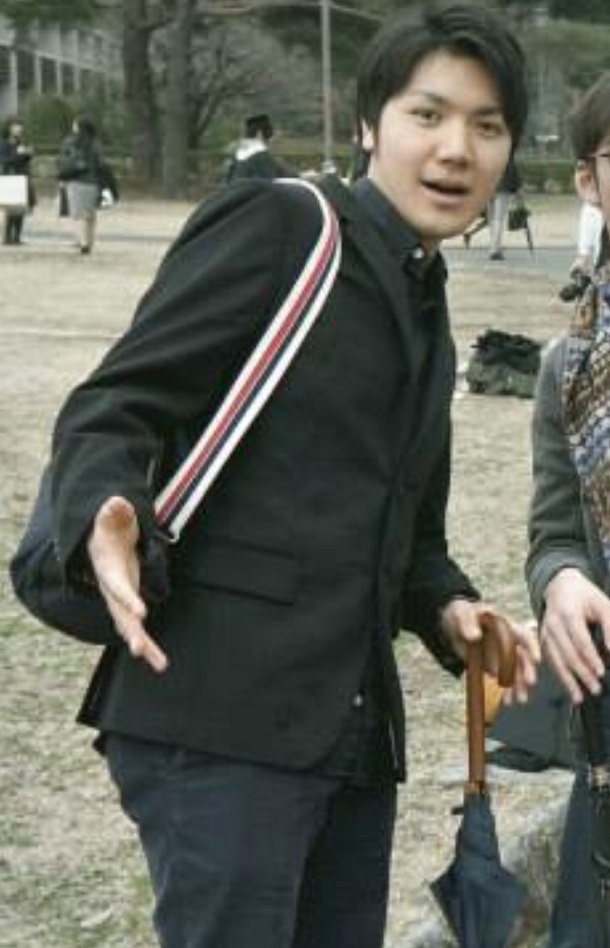

国際基督教大学時代の小室圭さん=同級生提供

国際基督教大学時代の小室圭さん=同級生提供ICUに入学した18歳の青年はおそらく屈託を抱えていたのではないか。彼は長くない学園生活で何らかの「突破口」を探したいと思っていた……。

出会った眞子さまと小室氏が思い描いたのは、こうした2つの「思惑」が精妙に組み合わされた物語だった。すなわち自由を求める姫君と成功を探す王子の物語。2013年12月、小室氏は彼女に求婚した。母親が婚約を解消した男性から、「借金」の返済を求められたのはその数カ月前のことだった。

2017年9月の婚約内定会見から3カ月後、小室氏の母親と元婚約者との金銭トラブルが報道された。以後の宮内庁の対応やマスコミによる大騒ぎは省略するとして、2020年11月13日に発表された眞子さん自身の決意文(「お気持ち」)は注目すべきものだった。

彼女は、「この結婚について否定的に考えている方がいらっしゃることも承知しております」としながら、「結婚は、私たちにとって自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択です」と言い切った。

すでにコロナ禍の影響は深刻化しており、死者が多数出る中で、「生きていくためには必要な選択」という言葉は少々刺激的だった。しかも文末には「天皇皇后両陛下と上皇上皇后両陛下にご報告を申し上げました」という勝ち誇ったような文言が付け加えられていた。この「お気持ち」の発表の後、秋篠宮さまは半ば諦めたように長女の結婚を認めた。

左翼陣営と沖縄を別とすれば、戦後の皇室は国民から穏やかだが高い支持を得てきた。それでも平成への代変わりの後、一度だけ深刻な亀裂が走ったことがある。

1993年に起きた美智子皇后(当時)へのバッシングである。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください