[10]全国生活者意識調査「コロナ禍と仏事」から見えてきた仏教の未来(上)

2021年09月10日

筆者が代表をつとめる株式会社寺院デザインでは、今年8月9日から1週間をかけて、インターネットによる全国生活者意識調査「コロナ禍と仏事」(※)を行った。対象は全国の40歳以上の男女400人で、11の設問に回答していただいた。

(※調査は、市場調査会社の株式会社クロス・マーケティングに委託。40歳代、50歳代、60歳代、70歳以上が均等に、また男女比も均等になるように割り付けした)

調査内容は、コロナ禍を受けて葬儀や法事に対する意識がどのように変化したかについて。昨年同時期にも、まったく同じ内容、同じ方法、同じ対象で調査しており、1年経過して人々の意識にどう変化が見られたかも分析できた。

今回の調査で、筆者が最も注目したのが、法事などの儀式をインターネット経由で行うオンライン法要である。

昨年、コロナ禍が始まって以降、葬儀や法事などの儀式は、三密になりやすいことから、通常通り行うのが困難ということが続いている。

特に一周忌や三回忌のような法事は、取りやめる家も多く、多くのお寺の活動が停滞することになった。1年たってだいぶ行う家も増えてきたが、まだまだコロナ禍以前の水準までには戻っていない。

お寺としては、葬儀や法事が行われなくなると、活動の場の大半を失うことになる。そうした現状を打開しようと取り組み始めたのが、オンラインを通しての儀式である。

機器を操作し、法要をネット中継する僧侶=2020年5月、東京都中央区

機器を操作し、法要をネット中継する僧侶=2020年5月、東京都中央区この動きは、仏教界に大きく広がり、全国的にオンライン法要に取り組むお寺が増えていった。目新しさもあってメディアの注目度も高く、コロナ禍に苦しむお寺による起死回生の手段として何度も報道されてきた。

この論座でも、昨年6月にオンライン法要の現状と背景について書かせていただき(「オンライン法要をめぐる憂鬱──コロナ禍で揺れる仏教界」)、今後の展望についても分析した。当時、筆者が予想したのは、オンラインの儀式を望む人は少なく、定着しないのではないかということだった。

しかしコロナ禍になって以降、私たちは、様々な場面でオンラインでの会話を経験することになった。ビジネスパーソンは日常的にオンラインで会議を行い、家庭では孫と祖父母がビデオ通話をすることも当たり前になりつつある。大方の予想を超えて、オンラインでの会話や会議が定着したのである。

こうした状況の中、オンライン法要に対する意識が変化してもおかしくない。もしかしたら、オンラインを受け入れる人も増えているかもしれないと思ったのである。

オンライン法要に関しては次の質問を行った。

〈コロナ禍で三密を避けなければならない状況の中、法事(一周忌や三回忌等)をオンライン中継(zoomやYouTube等)で行うお寺が増えています。ご自身が法事をやらなくてはならないとしたら、このオンライン法要についてどう思いますか?(複数回答可)〉

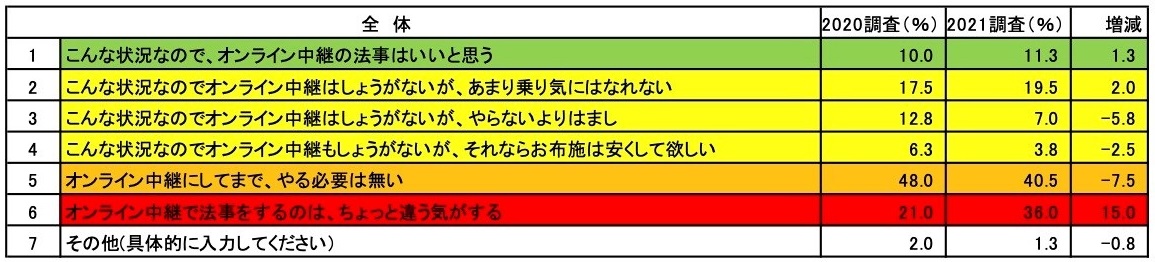

回答は以下の表に数字を示したが、回答の傾向によって、推進派を緑、慎重派を黄色、消極派をオレンジ、反対派を赤に色分けをした。消極派と反対派の区別がわかりにくいかもしれないが、消極派は「やらなくていい」と考えている人、反対派は「やるべきでない」と考えている人である。

【コロナ禍で三密を避けなければならない状況の中、法事(一周忌や三回忌等)をオンライン中継(zoomやYouTube等)で行うお寺が増えています。ご自身が法事をやらなくてはならないとしたら、このオンライン法要についてどう思いますか?(複数回答可)】

【コロナ禍で三密を避けなければならない状況の中、法事(一周忌や三回忌等)をオンライン中継(zoomやYouTube等)で行うお寺が増えています。ご自身が法事をやらなくてはならないとしたら、このオンライン法要についてどう思いますか?(複数回答可)】今年の調査では、回答の上位を示したのが消極派の〈オンライン中継にしてまで、やる必要は無い〉で40.5%、反対派の〈オンライン中継で法事をするのは、ちょっと違う気がする〉が36.0%である。

一方、推進派の〈こんな状況なので、オンライン中継の法事はいいと思う〉は11.3%に過ぎなかった。

去年と比べて大きく変化したのは、反対派の〈ちょっと違う気がする〉である。昨年の21.0%から15.0ポイントの大幅アップである。

一方、消極派の〈やる必要は無い〉が、48.0%から7.5ポイントのダウン。

慎重派は、ばらつきがあるものの全体として減少の傾向、推進派は1.3ポイントの微増である。

つまり調査結果から見えてくるのは、オンラインの儀式に対しては、全体として肯定的に捉える人は少なかったということ、そして昨年と比べると、慎重派、消極派が減り反対派が増えたということだ。

flyingv3/Shutterstock.com

flyingv3/Shutterstock.comコロナ禍が続く1年半の間、我々はオンラインの会話システムの普及で、様々な局面で助けられたと実感している。直接会わなくても画面越しでの会議が可能になったし、資料や映像の共有も簡単である。しかも思いのほか手軽に利用できる。場合によっては、リアルの会議よりも効率的に進むことすらある。

多くの人が、オンラインでの会話や会議を経験し、当たり前のように仕事や生活で利用するようになった。

その一方で、オンラインに寂しさを感じる人も増えている。

会議はスムースに進むが、お互いの考えを理解し合うことより、結論を出すことが優先されがちになってしまう。必要な情報は伝わるが、本題以外の話題は出しにくくなっていて、息苦しさを感じる人もいる。

例えばオンラインの会議で、リアルの会議でありがちな一見無駄に見える議論が無くなって良かったと考える一方、そうした議論がコミュニケーションを深めたり、新しい発想を生んだりしてきたことを再認識するようになってきたのだ。

1年前の調査で、慎重派だった人は、まだオンライン法要に対しては半信半疑で、疑問を感じながらも、こんな状況ではオンラインでやるしかないと考えていた人達である。今年そうした慎重派が減り、反対派が増えたのは、オンラインの便利さを理解する一方で、限界も感じるようになったからではないだろうか。

また〈やる必要は無い〉と考えていた消極派が減り、より強く拒絶反応を示す反対派が増えたのも、やはり様々な場面でオンラインを経験した影響である可能性が高い。

去年は、経験が無いから半信半疑だったけれど、今年はいろいろ経験して、やっぱり儀式のオンライン化は受け入れられないと感じるようになってきたのだ。

ただしこの調査は、あくまでも生活者の意識に関するものである。現場では実際、どのような状況になっているのだろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください