[11]全国生活者意識調査「コロナ禍と仏事」から見えてきた仏教の未来(下)

2021年09月14日

コロナ禍を受けて葬儀や法事に対する意識がどのように変化したかを調査した全国生活者意識調査「コロナ禍と仏事」。前回の記事(「web会議の普及が、オンライン法要への違和感を拡大させた」)ではこの調査をもとに、コロナ禍の中で、オンラインを通じて行う儀式である「オンライン法要」が、どの程度受容されていったのかについて分析した。

さらに今回は、葬送全般において、人々の意識がどう変化したかについて考えてみる。

葬送のあり方は、1年以上続くコロナ禍によって大きく影響を受け、特に葬儀や法事といった儀式も現実に大きく変化している。

例えば葬儀においては、人が集まることのリスクを避けて、会葬者を極力抑える家族葬が大幅に増えている。さらには儀式そのものを行わず火葬のみで済ます直葬も増えつつある。

新型コロナウイルス感染対策のため、参列者80人用のスペースを椅子の間隔を空けて20人用とした葬儀会場=2020年4月、福岡市西区

新型コロナウイルス感染対策のため、参列者80人用のスペースを椅子の間隔を空けて20人用とした葬儀会場=2020年4月、福岡市西区また一周忌や三回忌などの法事でも、同様なことが起こっている。法事で、親類や知人を呼ばないというのは、もはや当たり前になりつつある。それどころか法事を不要不急と考えているのか、法事を行わないという家も増えている。

葬送の簡素化がコロナ禍によって大きく進んでいるのである。

ここまで読んで、仏教界や葬祭業界の人の中には、ちょっと違和感を持つ人もいるかもしれない。それは、「葬送の簡素化と言うが、コロナ以前から、同じことが言われていたんじゃないか」ということである。

実はその通りで、前述の変化はここ10年くらいの間、じわじわと広がってきた傾向でもある。コロナ禍によって一気に広がったのも事実だが、もともと進みつつあった傾向でもあるのだ。

仏教界では、コロナ禍によってお寺の大切さ、仏事の大切さが損なわれていると恨み節を漏らす人が多い。

コロナ禍で影響が出ているのは間違いないが、コロナ禍そのものが原因なのか、あるいは単に簡素化の流れを速めているだけなのかは、見極めるのが難しい。

そこで今回の生活者意識調査を通して、葬送に対する意識について、コロナ禍によってどんな影響を受けているのかという問題と、そもそも人々はどう考えているのかという問題を比べることで、葬送の簡素化の背景を考えてみたい。

今回の調査で昨年の調査と比べて最も顕著だったのは、供養に関わる項目がどれもプラス傾向に変化していることである。

例えば次の設問である。

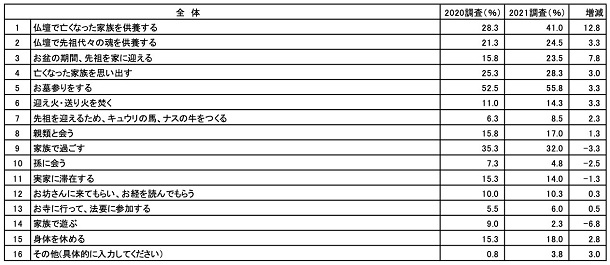

〈今年はコロナ禍で例年通りのお盆とはいきませんが、通常の年のお盆では、どんなことを行っていますか?(複数回答可)〉

この設問に対して調査対象者には、16の選択肢から回答を選んでいただいている。概ね昨年と同じような分布をしていたが、その中で2つの選択肢が大きく数字を変化させていた。〈仏壇で亡くなった家族を供養する〉と〈お盆の期間、先祖を家に迎える〉である。それぞれ12.8ポイントアップの41.0%、7.8ポイントアップの23.5%である。

【今年はコロナ禍で例年通りのお盆とはいきませんが、通常の年のお盆では、どんなことを行っていますか?(複数回答可)】

【今年はコロナ禍で例年通りのお盆とはいきませんが、通常の年のお盆では、どんなことを行っていますか?(複数回答可)】また次の設問でも同様な傾向が出ている。

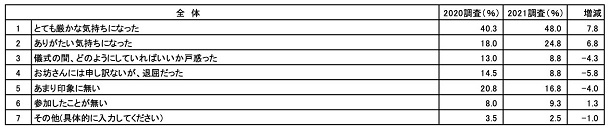

〈これまで一周忌や三回忌などの法事に参加した時、儀式についてどのような印象を持ちましたか?(複数回答可)〉

これに対する回答では、〈とても厳かな気持ちになった〉〈ありがたい気持ちになった〉と、儀式に対して好意的な印象を持つ人が、それぞれ7.8ポイントアップの48.0%、6.8ポイントアップの24.8%である。

【これまで一周忌や三回忌などの法事に参加した時、儀式についてどのような印象を持ちましたか?(複数回答可)】

【これまで一周忌や三回忌などの法事に参加した時、儀式についてどのような印象を持ちましたか?(複数回答可)】一方、否定的な回答である〈儀式の間、どのようにしていればいいか戸惑った〉〈お坊さんには申し訳ないが、退屈だった〉〈あまり印象に無い〉は、それぞれ4.3ポイントダウンの8.8%、5.8ポイントダウンの8.8%、4.0ポイントダウンの16.8%であった。

最初の設問では、仏壇で供養する、先祖を家に迎えると回答した人、つまり、死者や先祖とつながる行為をしている人が増えたということ、次の設問では、法事にいい印象を持つ人が増え、悪い印象を持つ人が減ったということだ。

そして最も顕著に傾向があらわれたのは次の設問だ。

〈法事(一周忌や三回忌など)において、何が大切だと思いますか?(複数回答可)〉

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください