1980年代の「ブーム」を振り返って【下】

2021年10月13日

1980年代に巻き起こった「小劇場ブーム」。ファッション雑誌にも必ず「演劇コーナー」があり、雑然とした小空間で上演される芝居に行列ができる。演劇が若者カルチャーの中心にあった時代に、筆者らも劇団を旗揚げしました。当事者の視点から「ブーム」を振り返る後編です。アングラ演劇、「笑い」を新たな武器としたつかこうへいの演劇を経て、筆者ら小劇場世代は大きく飛躍します。(前編はこちら)

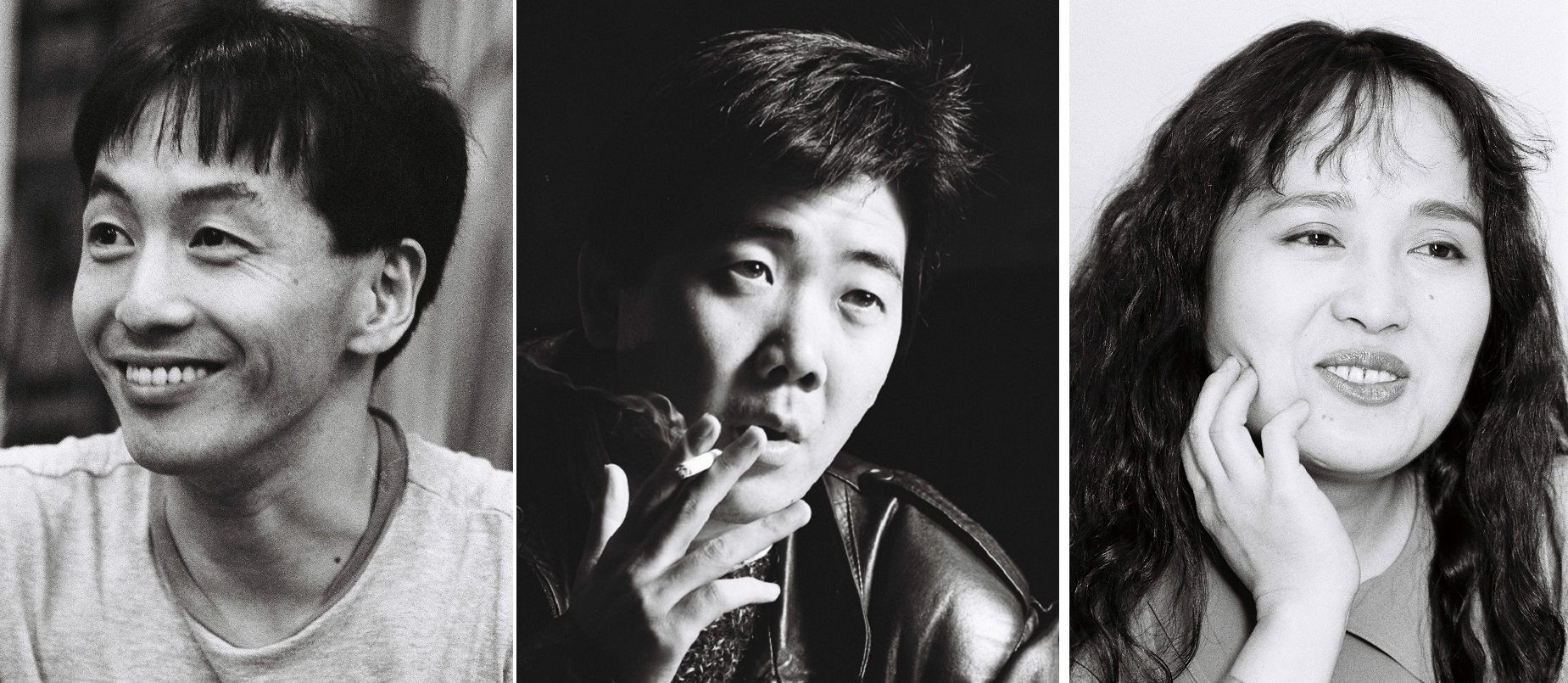

小劇場ブームの頃、一世を風靡した、野田秀樹の「夢の遊眠社」、鴻上尚史の「第三舞台」、渡辺えり子(現在は えり)の「劇団3〇〇」なども作風はそれぞれ違ったが、どれもよく笑えた。まずは笑いが舞台と観客の一体感を生み出し、しかる後にドラマチックなイメージや、美しい言葉が発せられて笑いの波を感動へと変換させる流れだった。

(左から)野田秀樹(1991年)、鴻上尚史(89年)、渡辺えり子(90年)

(左から)野田秀樹(1991年)、鴻上尚史(89年)、渡辺えり子(90年)これらの作家も皆、アングラの影響を受け、自作を上演するための独自の集団を主宰するスタイルを踏襲していた。そして既成のドラマの文脈を否定して独自の世界を追求する新しい劇作家たちであった。

根は前衛志向だから、人気劇団の公演でも、正直、ドラマの部分は難しくてよく分からないという観客も多かったと思う。

でも各劇団、笑わせることは外さず、どこも劇場が揺れるほど沸いていたから、舞台から取り残されて疎外感を感じることはなかった。

疎外感を感じたのは唯一、彼らの新しい笑いのセンスについて行けず、皆と一緒に笑えなかった人たちである。とりあえず一緒に笑える人たちなら老若男女問わず、小劇場通いを楽しむことが出来て、その楽しみをまだ知らぬ、遅れてる友人たちに自慢が出来、次の公演に誘うという連鎖が起きたのだった。

そうして各劇団あれよあれよという間に、何千人、何万人と観客動員を増やし、小劇場では観客を捌ききれなくなって紀伊国屋ホールや、ザ・スズナリから少し遅れて誕生した本多劇場など中劇場に進出したのである。

かくして演劇は溢れだした観客たちを収容する為に、一度飛び出したはずの劇場らしい劇場に回帰したのだ。

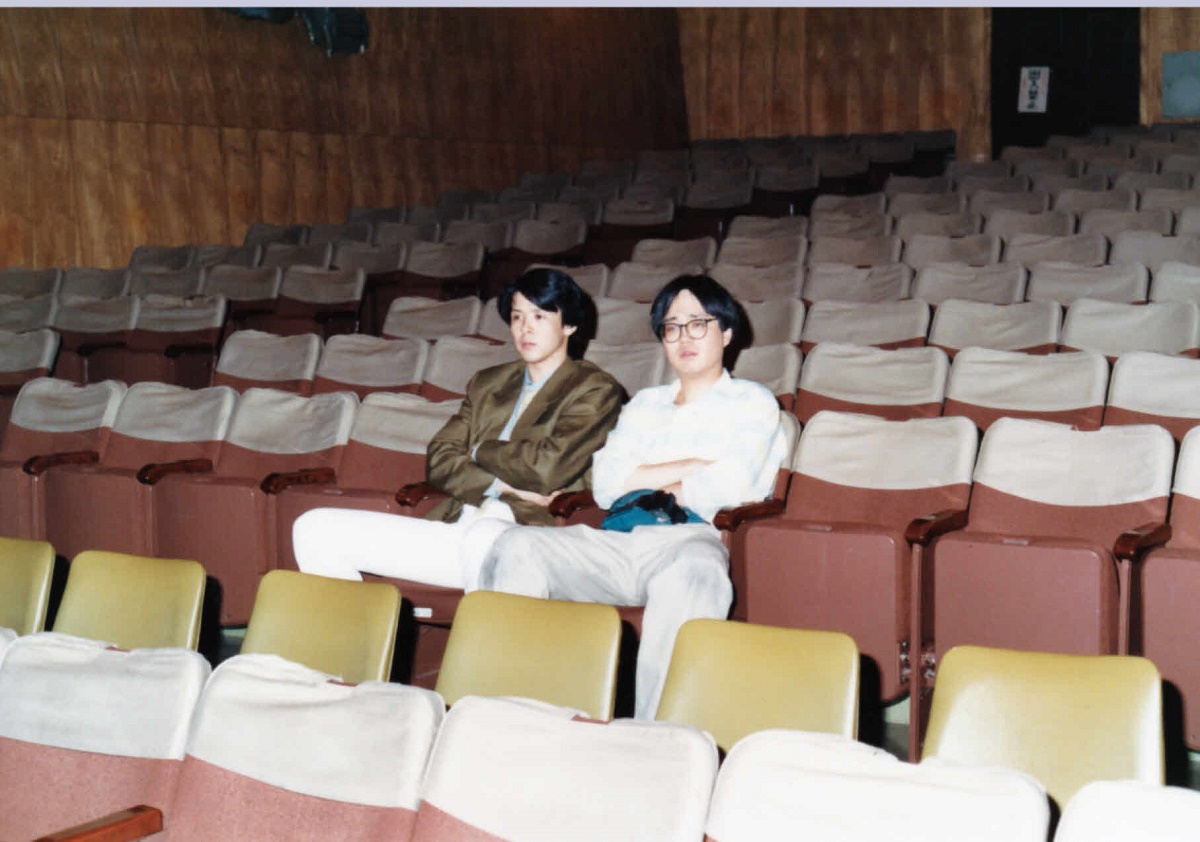

劇団善人会議が紀伊国屋ホール(東京・新宿)で初めて上演した時の筆者(左)と劇団員の六角精児=1987年

劇団善人会議が紀伊国屋ホール(東京・新宿)で初めて上演した時の筆者(左)と劇団員の六角精児=1987年折しもバブル景気が巻き起こりつつあった。世の中に金が余ると言う、空前絶後の狂乱の時代である。

その金が簡単に我々のような駆け出し世代にまで回って来ることはなかった。

それでも倍々ゲームで増えてゆく観客数とともに我々若手演劇人の夢と希望も膨らんだ。

劇団善人会議(現・扉座)の『まほうかついのでし』(1986年)の宣伝写真。六角精児演じる孤独な青年の住むアパートが、ノアの箱舟になるストーリーで、ザ・スズナリで上演した。作品をイメージしたこうした写真が雑誌の演劇欄などを飾った。

劇団善人会議(現・扉座)の『まほうかついのでし』(1986年)の宣伝写真。六角精児演じる孤独な青年の住むアパートが、ノアの箱舟になるストーリーで、ザ・スズナリで上演した。作品をイメージしたこうした写真が雑誌の演劇欄などを飾った。それだけページ数があると、紙面で遊ぶ余裕も生まれて来る。求人募集とともに特集記事やカルチャーのページも多く組まれた。毎号、演劇の情報がぎっしりと掲載され、話題の舞台、注目すべき若手劇団、新人俳優たちが青田刈りで次々と紹介された。

先に述べた「an・an」「non・no」などで演劇人が紹介される時は、当時これまた劇的な流行を見せ始めていたデザイナーズブランドの服を着せられることもあった。その上でモデルとしてポーズをとりファッション誌のカメラマンに撮影されるのである。

何しろ景気が良くて、各メディア、有り余る金があり、がっついていない。登場させた役者やアイドルのファンに雑誌を買わせようなんてセコイ了見はなく、求人誌であってもその片隅から鋭い発信をしてやろうという野心に満ちていた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください