「情報」ばかりを追い求め、取り逃がす「体験」

2021年10月19日

2020年頃から、いわゆる「ファスト映画」の投稿が急増し、問題となっている。「ファスト映画」とは、1本の映画を無断で10分程度に編集して解説し、投稿して広告収益を得るもの。著作権法に違反する可能性が高く、今年6月には初めて逮捕者も出た。

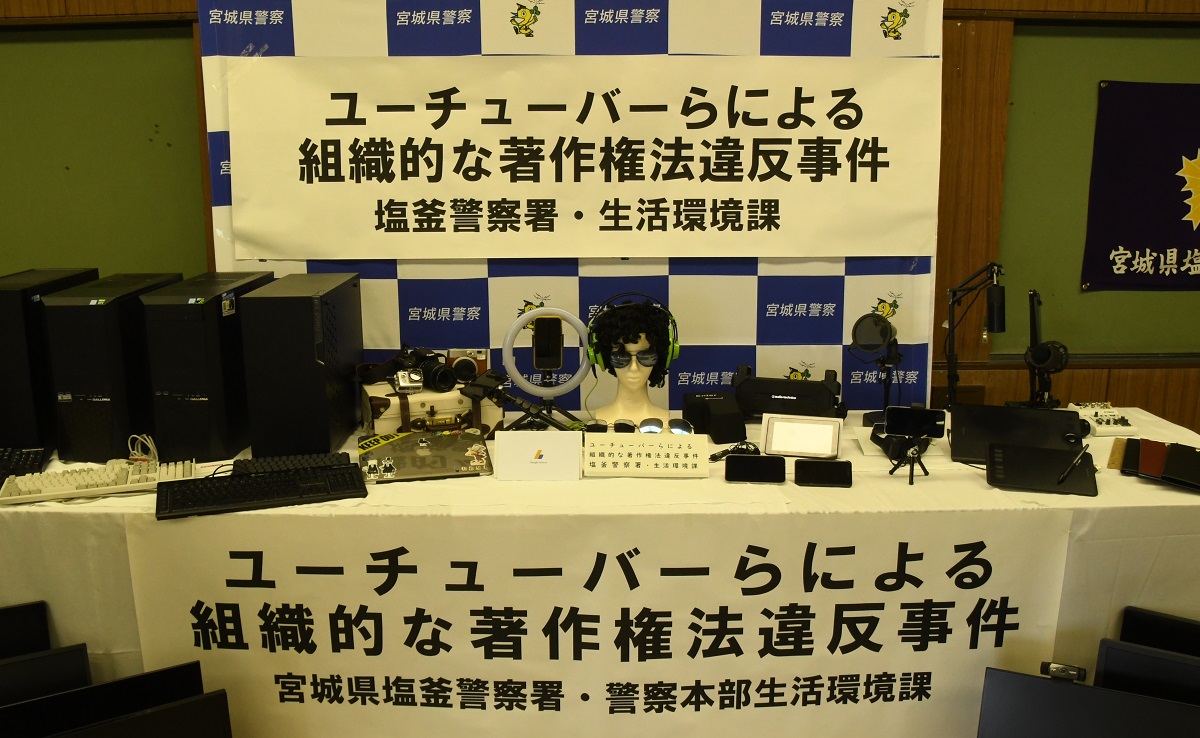

「ファスト映画」をYouTubeに投稿し、著作権法違反の疑いで宮城県警塩釜署に逮捕された容疑者の自宅などから押収された機材=2021月6月

「ファスト映画」をYouTubeに投稿し、著作権法違反の疑いで宮城県警塩釜署に逮捕された容疑者の自宅などから押収された機材=2021月6月「ファスト映画」と並んで、近年映画界で物議を醸しているものに「倍速視聴」があるが、これも同じだ。

最近の映画やドラマは「説明セリフ」が増えていると言われるのも、そんなトレンドの反映だと思う。

本来「説明セリフ」は、映画のセオリーではダメなものとされる。キャラクターが自然に発する言葉ではなく、作者の意図が前面に出てしまい、とても不自然になるからだ。脚本を書いていると、ラクなのでつい安易に使いがちで、「説明セリフが多すぎる!」などと怒られたりする。

だが、タイパ良く情報を伝えようとすれば、「言語」を使った方がスムーズだ。「無言の表情から感情を読み取ってください」では時間がかかるし、解釈がズレるかもしれない。そうして、自ずと説明セリフが多用されるようになったのだろう。

タイパを良くするため、「言語」のボリュームはどんどん増えている。YouTubeの人気動画を見れば、絶え間ないテロップが全てを細かくガイドしてくれる。笑うポイントはここです、解釈はこうです、結末はこうです、とテロップだけ眺めていれば倍速でもだいたい理解できる。そうした言語情報多めのコンテンツに慣れきってしまうと、今度は逆に言語を使わない非効率的なものに違和感を覚え始める。映画の無言のシーンを遅く感じたり、分かりにくいという印象になったりする。

そんな状況を見下げて、「今は一から十まで説明しないと伝わらない」「昔より想像力が無くなった」などと言う人もいるが、私はそうは思わない。単純に、かつてより情報量が増え、それに伴って発信方法も受信方法も変わってきているということじゃないだろうか。

だがそもそも、一体なぜ説明セリフはダメ扱いされてきたのだろうか。私が考えるに、それは映画というものが、もともと「情報」ではなく、「体験」を提供するものとして作られてきたからだと思う。

私たちは映画を見るとき、キャラクターの心情に共感したり、場面のスリルや迫力を味わったりと、エモーションの「体験」を楽しんでいる。

たとえば、黒澤明監督「生きる」のワンシーン。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください