2021年10月19日

9月28日の東京国際映画祭(10月30日~11月8日)のラインナップ発表会後に公式ホームページにアップされたセレクションを見て、私は思わず声を挙げそうになった。いくつもの点で、これまでと根本的に違ったからだ。

まずコンペがアジア映画中心になった。これまでのように世界各地からバランスよく選ばれていない。そのうえ、イラン出身のバフマン・ゴバディやフィリピンのブリランテ・メンドーサやカザフスタンのダルジャン・オミルバエフのような世界三大映画祭のコンペに選ばれそうな監督の作品がワールド・プレミア(世界初上映)として並んでいる。

バフマン・ゴバディ監督『四つの壁』 ©MAD DOGS & SEAGULLS LIMITED

バフマン・ゴバディ監督『四つの壁』 ©MAD DOGS & SEAGULLS LIMITEDもう一つの大きな驚きはセクションの改変だ。正月映画のショーケースのような「特別招待作品」がなくなり、「ガラ・セレクション」と名前を変えた。そこにはウェス・アンダーソン監督の『フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊』を始めとして、パオロ・ソレンティーノ、アピチャッポン・ウィーラセタクン、ジェーン・カンピオンといった一流監督の期待作が並ぶ。これまでと違い、日本の公開が決まっていない作品もある。いつも何本もある邦画は1本もない。

さらにもう一つ大きな変更があった。会場が六本木から日比谷・銀座・有楽町地区に移ったことだ。かつて渋谷を中心としたことがあったが、20年近く前から六本木が中心になって続いてきた。

実はそれらの改革点は、おおむね私が2012年から毎年ここ「論座」で主張してきたことだった。

コンペはアジア映画を中心にしないといい作品が揃わない。目玉になるワールド・プレミアがないといけない。「特別招待作品」は海外から見たら意味不明だ。六本木ヒルズを中心にした会場は閉鎖的で上映前後に時間を過ごす場所も少なく街の盛り上がりに欠ける。銀座地区がいい、等々。

そこでどうしてこのような改革ができたのか、2年前からトップに就いた安藤裕康チェアマンと今年の4月からプログラミング・ディレクターに就任した市山尚三さんに話を聞いた。

まず、今回のコンペやセクションの改革は、2000年に東京フィルメックスを立ち上げて昨年まで続けてきた市山尚三さんの貢献が大きい。安藤さんは彼を起用した理由をこう語る。

昨年、東京フィルメックスを同時開催にしてもらった関係で、市山さんに東京国際映画祭にも選考委員の1人になってもらった。そこで何度か話しているうちに、彼の作品を見る目の確かさ、国際的ネットワーク、ソフトな人柄に圧倒された。矢田部吉彦さん(3月に退任)は17年間頑張ってきて彼のカラーがかなり固まっていたので、新しいカラーを鮮明に出したかった。何人もの候補から市山さんが一番だと思った。

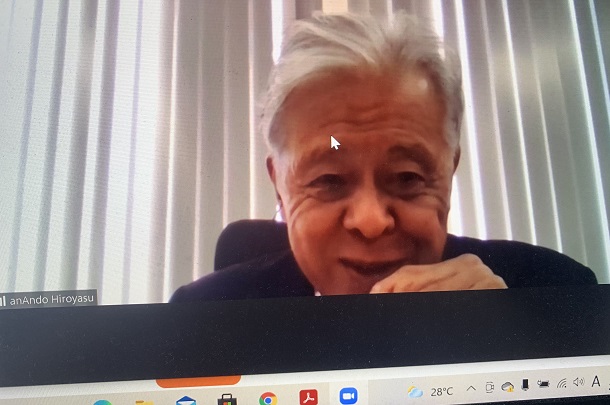

安藤裕康さん=撮影・筆者

安藤裕康さん=撮影・筆者昔から銀座周辺がいいという声は数多くあったと聞いている。まずどこからでも来やすく地の利がいい。映画館が多く、映画の街としてファンに親しまれている。ホテル、レストランなど、映画以外の楽しめる場所も豊富。東京国際映画祭は、銀座のような東京を代表する街でやるべきだと思っていた。

六本木では会期中の事務局やプレスセンターを森ビルが提供してくれたが、今度は一から探す必要があったし、新たに中央区、千代田区や各商店街の協力が不可欠なので、やるべきことは多かったが、どうにか乗り切った。

思い切った「人事」の実行や開催地区の変更は、これまで映画業界から出た何代ものトップができなかったことだ。彼らの改革はエコロジーを前面に出したり、アニメ部門を加えたりといった周辺部分のマイナーチェンジにとどまった。

今回の実行力、政治力は、外務省で駐イタリア日本大使などを経験し、総理官邸の秘書官や国際交流基金理事長などを歴任した安藤氏ならではと言えるのではないか。私はいわゆる映画業界から国際映画祭のトップやディレクターが出るのはおかしいと言い続けてきたが、映画界とは関係のない外交官出身の安藤さんになって初めて本格的な改革ができることになった。

またコンペがアジア中心になり、有名監督のワールド・プレミアが揃ったことについて市山さんはこう語った。

実は世界のバランスを考えようとしたが、結果としてアジア中心となった。それは

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください