[12]リアリティをなくしつつある浄土という世界

2021年10月22日

人は死んだらどこに行くのか?

このテーマについては、以前この論座の「死後の世界をめぐる仏教と人々の“ズレ”~人は死んだらどこへ行くのか?」で書かせていただいた。そこでは、仏教が考える「あの世」観と人々が考える「あの世」観に大きなズレがあることについて言及した。本稿では、再び日本人とあの世について取り上げ、日本人の死生観について考えたい。

常識的に考えれば、人は死んだら終わりである。人が死んだら霊魂となるとか、どこか別の世界に行くといった話は、現代の科学的な常識においては、なかなか受け入れがたい主張である。

ところが現代においてもほとんどの宗教は、死後の世界を説いている。

仏教の場合、もともとは輪廻転生(りんねてんしょう)を説いていた。

人が死んだら、別の命に転生し、それが何度でも繰り返されるのが輪廻転生である。そして仏教は、こうして生と死を繰り返すことを「苦」であると考え、ここから解脱することを究極の目標とし、そのための方法として様々な教えを説いているのである。

ところが日本の仏教では、あまり輪廻転生という考えを説かない。日本の仏教は浄土教の影響が強く、死んだら何回でも生まれ変わるという考えではなく、死んだら「浄土」という場所に行くという考えが主流になっている。

「極楽をこの世で拝める」とうたう愛知県の善光寺東海別院。暗闇の先に「極楽浄土」が浮かびあがる=愛知県稲沢市祖父江町

「極楽をこの世で拝める」とうたう愛知県の善光寺東海別院。暗闇の先に「極楽浄土」が浮かびあがる=愛知県稲沢市祖父江町ただし浄土には色々あって、日本の仏教における最大派閥である浄土系の宗派は、人は死んだら極楽浄土に行くと説いている。日蓮系では霊山(りょうぜん)浄土に行くと説き、真言系では密厳(みつごん)浄土に行くと説くことが多い。

宗派によって、行き先が少しずつ異なるのだが、人は死んだら浄土に行くという基本路線は同じである。

そしてどの浄土も、それがどんな世界なのかが、お経の中に事細かに描かれている。

例えば阿弥陀経というお経には極楽浄土のことが具体的に描かれている。果てが無いほど広大な場所で、金銀宝珠をちりばめた建物や蓮池があり、暑からず寒からず、一切の苦が無い、などといった描写である。

極楽浄土は別名、西方(さいほう)浄土とも言われている。西の遙か彼方に、極楽浄土があると信じられていたからだ。当時の人達は、このこともリアリティを持って信じていた。日本から海を越えて、ずっと西の方に、極楽浄土があるのだと。

日本に仏教が広まった平安・鎌倉・室町時代においては、こうした浄土は人々にとってリアリティのある世界だった。自分たちが死んだら、安らかな世界に行くことができるという思想は、仏教の魅力のひとつでもあった。

ところが現代人は、西の方に行っても極楽浄土は無いことを知っている。まして、金銀宝珠をちりばめた建物のあるような、きらびやかで果ての無い場所があると、そのままで信じることは難しい。科学が進んだ現代では、もはや浄土はリアリティをもった場所ではないのである。

こうした状況は、浄土を説く日本仏教にとっては深刻な問題である。宗派ではそれぞれ、どう浄土を説くかについて苦慮していて、中には浄土は心の中に存在していると再定義している宗派もあるようだ。

人が死んだらどこへ行く、という問題は、日本仏教の活動の中心である葬送にも大きな影響が出てくる。葬儀というのは亡くなった人をあの世に送る儀式であるし、年忌法要はあの世の故人が安らかであることを祈る儀式である。あの世が存在していないと、日本仏教の存在意義も危ういのである。

sarayut_sy/Shutterstock.com

sarayut_sy/Shutterstock.com現代社会は、科学的な価値観が中心となって成立している。非科学的な考えは、あまり受け入れられない。死者がどこかに存在しているとか、死者が行く場所がどこかにあるといった考えは、リアリティをもつことができない、そう考えるのが自然である。

私が代表を務める株式会社寺院デザインでは、この8月にコロナ禍がどう葬送に対する意識に影響しているのかを調べるため意識調査を行った。そのレポートは、この論座でも報告させていただいた。

web会議の普及が、オンライン法要への違和感を拡大させた──全国生活者意識調査「コロナ禍と仏事」から見えてきた仏教の未来(上)

コロナ禍で高まる供養の気持ち、コロナ禍で進む葬送のパーソナル化── 全国生活者意識調査「コロナ禍と仏事」から見えてきた仏教の未来(下)

この調査では、〈亡くなった家族は、どこにいると思いますか?〉という質問も設定した。人は死んだらどこに行くのかということである。

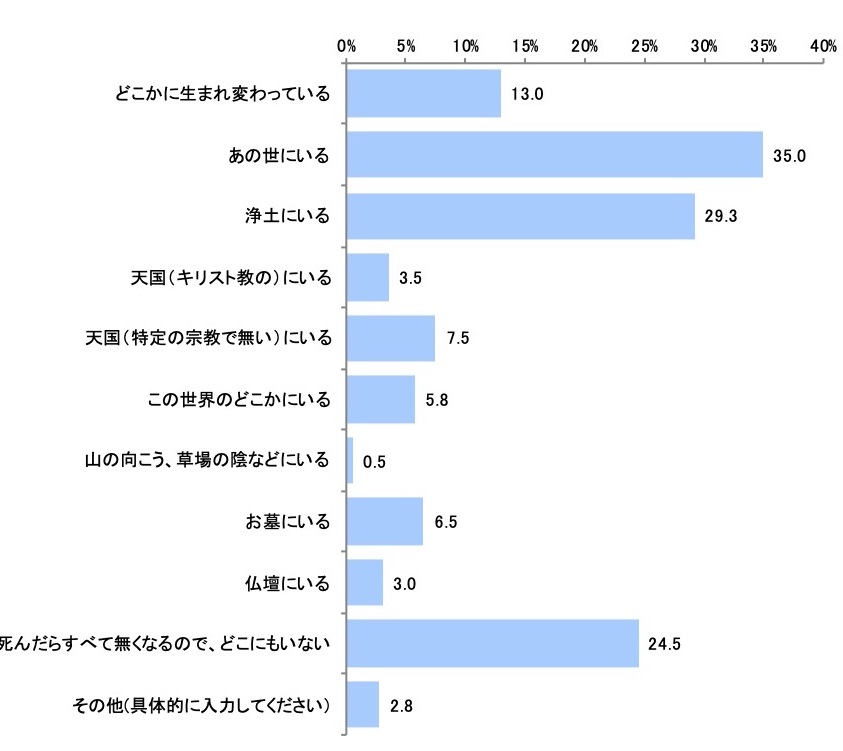

【亡くなった家族は、どこにいると思いますか?(複数回答可)】(現代人のあの世観を調査)

【亡くなった家族は、どこにいると思いますか?(複数回答可)】(現代人のあの世観を調査)この回答であるが、予想に反して、多岐にわたる回答分布となった。

最も多いのは〈あの世にいる〉の35.0%、次いで多いのが〈浄土にいる〉の29.3%だった。

私は、〈あの世にいる〉という回答が多いことは予想していたが、〈浄土にいる〉という回答は、かなり少ないのではないかと予想していた。〈浄土〉という言葉はかなり宗教的な言葉で、なんとなく仏教徒になっているような人達には、あまり馴染みが無いのかなと思ったのだ。ほとんどの人は、明確に仏教の影響がある〈浄土〉ではなく、特定の宗教の影響の少ない〈あの世〉という言葉のほうに親しみがあるのではないかということである。

結果は、〈あの世〉のほうが多かったが、〈浄土〉も決して少なくない人が選択している。

もちろん、〈浄土〉を選んだ人の全てが、仏教の教義的な〈浄土〉を理解した上で選択しているわけではないが、まだまだ〈浄土〉という言葉が市民権を得ていることは発見だった。

一方、〈死んだらすべて無くなるので、どこにもいない〉という選択肢を選んだ人は、24.5%だった。〈あの世〉〈浄土〉に比べれば若干少ないが、それほど差があるわけではない。ただ、これをどう評価するかは、難しいところである。

現代においては、ほとんどの人が科学的な価値観を持っている。〈死んだらすべて無くなる〉が100%でもおかしくないはずである。そう考えると24.5%という数字は決して多いとは言えないだろう。

この意識調査では、お盆にどんな行動をしているかを聞く設問もある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください