奥能登国際芸術祭・北アルプス国際芸術祭 二つの地域芸術祭の開催から見えてくるもの

2021年10月24日

北アルプス国際芸術祭の磯辺行久の作品「不確かな風向」。エコロジカル・プランニングの手法で、ロックフィルダムの建設による土地の改変が自然環境に与えた変化を検証し、地面から掘り起こした石を使って150×300メートルの地上絵で七倉ダムの風の流れをダイナミックに視覚化する

北アルプス国際芸術祭の磯辺行久の作品「不確かな風向」。エコロジカル・プランニングの手法で、ロックフィルダムの建設による土地の改変が自然環境に与えた変化を検証し、地面から掘り起こした石を使って150×300メートルの地上絵で七倉ダムの風の流れをダイナミックに視覚化する5回目となった緊急事態宣言が解除され、県境を越えた移動規制も解除され、人々が動き出した。昨年来、延期となっていた地域芸術祭もようやく全面的に開幕できることとなった。今年5月、「論座」に「コロナに直面する地域の芸術祭」と題した一文を寄稿し、地域、アーティストのしぶとく、したたかな活動について報告したが、今回は「その後」について書いてみたい。

能登半島の突端に位置する珠洲市。かつては大陸からの人やモノの玄関口であり、北海道、日本海、瀬戸内海をつないで物資を運ぶ北前舟の寄港地として栄えたが、明治以降、国の政策が陸上交通重視に変わり、海上交通が衰退。さらに、日本海を挟んだ大陸との関係が緊張するなかで、珠洲は国の中央から最も遠い「さいはて」となった。1954年の合併で現在の珠洲市が生まれた時には38000人だった人口は14000人にまで減少。今や本州で最も人口が少ない市である。

1975年に原発誘致計画が浮上して2003年に完全凍結になるまで30年近く、市は推進派と反対派に分かれて激しく揺れた。原発誘致決定と共に敷設された「のと鉄道」は、凍結の翌々年に廃線となった。しかし珠洲市は、地域の自然・食・文化に注目し、その潜在力を活かす道を選んだ。

2008年に揚浜式製塩の技術が国の重要無形民俗文化財の指定され、2009年には田の神を祀る行事「あえのこと」がユネスコの無形文化遺産に登録、2011年には国連の世界農業遺産に「能登の里山里海」が認定されたが、思うように発信できない。その魅力をもっと広く遠く伝えるために、選ばれたのがアートだった。

商工会議所と行政が芸術祭を珠洲で開催するために、越後妻有の大地の芸術祭、瀬戸内国際芸術祭の総合ディレクターをつとめる北川フラムを訪ねたのは、2012年のことだった。

2017年、第1回の「奥能登国際芸術祭」は、「最涯(さいはて)の芸術祭、美術の最先端」をキャッチフレーズに、きりこ祭りがほぼ毎日、珠洲市のどこかで開催されている9月から10月にかけて50日間にわたって開催され、予想を超える多くの人々が訪問。アートを通して、日本列島の原風景が残るさいはての地の生活文化に魅了された。そして終了直後から、第2回に向けての準備が進められた。

2020年、新型コロナウィルスの感染拡大の影響は、さいはての珠洲にも及び、2回目の芸術祭は1年の延期を余儀なくされた。今年の9月4日に開幕したものの、石川県全県に適用された「まん延防止等重点措置」のため、一般公開は屋外作品など一部に限定された。まん延防止措置の解除を受け、10月1日になってようやく屋内作品を含むすべての作品が公開となった。

安全対策は徹底している。芸術祭を訪れた人はまず、市内5カ所に設けられた検温スポットに立ち寄り、体温測定・体調確認する。その後、QRコード付きのリストバンドを装着し、各作品会場の受付でチェックを受けるという仕組みだ。リストバンドは地域の人たちが安心して外来者を受け入れるための目印でもある。

実際に各会場をまわると、その多くでお年寄りのサポーターが来場者を迎え入れ、作品の説明や会場の案内をしてくれることに驚く。マスク越しだが、明らかに前回の芸術祭でサポーターとして活動していた方だとわかり、声をかけると、嬉しそうに答えてくれる。「ああ、芸術祭が戻ってきたんだ」という実感が体の内からこみあげてきた。コロナ禍の中でも浮足立っていない、しっとりとした空気が、会場にもまち全体にも感じられるのだ。

その背景には、珠洲市では12歳以上の対象者のほぼ全員がワクチン接種を終えているということもあるが、それ以上にコミュニティの力と言えるものがあるように思う。珠洲には江戸時代から続く10の地区があるが、それが現在の公民館の範囲と同じで、それぞれが祭りを軸に緊密な共同体を形成している。芸術祭では、第1回からこの公民館単位に丁寧に説明会を繰り返し、今回も同様に進められてきた。

コロナ禍は、見えないウィルスへの恐怖が、人と人とを隔て、孤立させた。しかしここ珠洲では、古くからのコミュニティが、人々の過剰な恐れを和らげ、芸術祭が分断された人と人を再びつなぎ直す機会となることへの理解と期待を、静かに醸成していったのではないだろうか。

幾つか作品を紹介しよう。前回から残る作品を含め、16の国と地域から53組のアーティストによる作品が、廃校、空家、かつての駅舎や工場、海辺の小屋など、蓄積された時間の痕跡が残る場所で珠洲全域に展開している。

****************************

塩田千春「時を運ぶ船」 第1回で制作された作品で、今も大切に展示される。海を望む旧保育所に、塩田に敷き詰める砂を運ぶのに使われた舟から赤い糸を張り巡らせ、塩づくりの技術を今に伝えてきた人々の歴史と記憶を紡ぐ。アーティストの塩田は、文字通り、珠洲の塩田に縁を感じたという。©JASPAR,Tokyo,2021 and Chiharu Shiota

塩田千春「時を運ぶ船」 第1回で制作された作品で、今も大切に展示される。海を望む旧保育所に、塩田に敷き詰める砂を運ぶのに使われた舟から赤い糸を張り巡らせ、塩づくりの技術を今に伝えてきた人々の歴史と記憶を紡ぐ。アーティストの塩田は、文字通り、珠洲の塩田に縁を感じたという。©JASPAR,Tokyo,2021 and Chiharu Shiota 山本基《記憶への回廊》 旧保育所。青い波が押し寄せる迷宮のような空間を進んでいくと、奥に塩でできた階段が現れる。妻を亡くしたアーティストは、娘を連れて制作に通った。途中で崩れている空へ向かう階段は、亡き者への思いを象徴する。Photo:Kichiro Okamura

山本基《記憶への回廊》 旧保育所。青い波が押し寄せる迷宮のような空間を進んでいくと、奥に塩でできた階段が現れる。妻を亡くしたアーティストは、娘を連れて制作に通った。途中で崩れている空へ向かう階段は、亡き者への思いを象徴する。Photo:Kichiro Okamura オスカール大岩《植木鉢》 廃線となったのと鉄道の旧駅に、地元の焼酎蒸留所で不要になったタンクをリサイクルして植木鉢とし、秋に紅葉する植物を植え、やがては紅葉狩りの名所にしようという試み。Photo:Kichiro Okamura

オスカール大岩《植木鉢》 廃線となったのと鉄道の旧駅に、地元の焼酎蒸留所で不要になったタンクをリサイクルして植木鉢とし、秋に紅葉する植物を植え、やがては紅葉狩りの名所にしようという試み。Photo:Kichiro Okamura スボード・グプタ《私のこと考えて》

古来より日本海に面し強風と荒波に見舞われる外浦の海岸には、大陸からさまざまな漂流物が流れ着く。かつては寄り神として祀られたそれらは、いまはそのほとんどがプラスチックごみである。Photo:Kichiro Okamura

スボード・グプタ《私のこと考えて》

古来より日本海に面し強風と荒波に見舞われる外浦の海岸には、大陸からさまざまな漂流物が流れ着く。かつては寄り神として祀られたそれらは、いまはそのほとんどがプラスチックごみである。Photo:Kichiro Okamura前回との大きな違いのひとつは、海外のアーティストの作品のほとんどがリモートで制作されたことだ。現地を視察し、場所は選定したものの、コロナ禍で再来日が叶(かな)わず、制作も設置もオンラインやビデオでやりとりして行われた。アーティストのデリケートな意思をどれだけ忠実に実現できるのか、それはアーティストにとっても、制作を担う側にとっても大きなチャレンジであり、膨大な労力と想像力を要するものだった。

ただ、1年の延期はアーティスト、制作者、住民の間のコミュニケーションを深め、内容を充実させるための時間ともなった。

その頂点とも言えるのが「スズ・シアター・ミュージアム《光の方舟》」だ。市内約6千世帯の1%以上にあたる約70軒の家や蔵を市民総出で「大蔵ざらい」し、民具や生活備品、祭の用品、漁具、日記など1500点を超えるモノたちを集め、アーティストが関わることで「劇場型民俗博物館」として発信する。このプロジェクトは、百年を超える家のお年寄りが、そこに遺された家具や什器(じゅうき)など民具の行方にため息をつかれたことから、北川フラムが発想した。

南条嘉毅のキュレーションのもと、8人のアーティストたちが珠洲の歴史や風土をテーマに作品を展開し、集められたモノたちは国立歴史民俗博物館の川村清志らの監修のもとに分類、タグづけされ、珠洲の生活文化を研究・保存する民俗博物館としても機能するという趣向だ。

海を見下ろす丘の上にポツンと建つ廃校の体育館は、幾つもの時代を超えて生き残ったモノたちを通して、私たちの来し方、行く末を体験する「ノアの方舟」のようなミュージアムとなったのだ。少なくない資料館が休眠状態に陥り、全国的に「家仕舞」が切実になる中、このプロジェクトはひとつの範例となるだろう。

****************************

南条嘉毅「余光の海」 1日に数回、上演されるプログラム。会場中央部に敷き詰められた氷河期の地層から掘り出した砂の上に置かれたモノたちが、海底を思わせる青い光の中、阿部海太郎の音楽にあわせて、歌い、踊り、語り始めるようだ。Photo: Keizo Kioku

南条嘉毅「余光の海」 1日に数回、上演されるプログラム。会場中央部に敷き詰められた氷河期の地層から掘り出した砂の上に置かれたモノたちが、海底を思わせる青い光の中、阿部海太郎の音楽にあわせて、歌い、踊り、語り始めるようだ。Photo: Keizo Kioku 久野綾子《静かに佇む》 使われなくなった農具に、緻密な金属の造形をほどこし、珠洲の生活や風景を想起させる。Photo: Keizo Kioku

久野綾子《静かに佇む》 使われなくなった農具に、緻密な金属の造形をほどこし、珠洲の生活や風景を想起させる。Photo: Keizo Kioku

OBI「ドリフターズ」(1)美術・建築・映像のアートユニットは、大蔵ざらえで収集され、ミュージアムに〝漂着″した大量の生活民具=モノたちを、インスタレーションし、奥能登の歴史や食文化を体感させる。Photo: Keizo Kioku

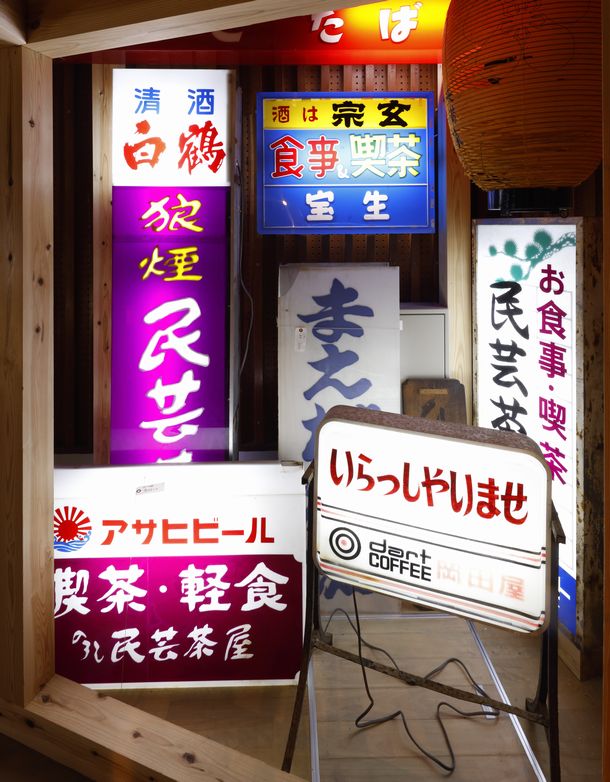

OBI「ドリフターズ」(1)美術・建築・映像のアートユニットは、大蔵ざらえで収集され、ミュージアムに〝漂着″した大量の生活民具=モノたちを、インスタレーションし、奥能登の歴史や食文化を体感させる。Photo: Keizo Kioku OBI「ドリフターズ」(2) 港町・珠洲には喫茶店やスナックが多い。Photo: Keizo Kioku

OBI「ドリフターズ」(2) 港町・珠洲には喫茶店やスナックが多い。Photo: Keizo Kioku 大川友希「待ち合わせの森」 珠洲の人々は祭りのために生きていると言っても過言ではない。祭りは出会いと再会の場所。役目を終えたキリコと、古着を裂いて住民と共に結び直した1万本の紐を用いて約束の場所をつくる。Photo: Keizo Kioku

大川友希「待ち合わせの森」 珠洲の人々は祭りのために生きていると言っても過言ではない。祭りは出会いと再会の場所。役目を終えたキリコと、古着を裂いて住民と共に結び直した1万本の紐を用いて約束の場所をつくる。Photo: Keizo Kioku奥能登国際芸術祭で全作品がオープンとなった10月1日の翌2日から、北アルプス国際芸術祭2020-2021が開幕した。奥能登同様、2017年に始まり、今回が2回目となるが、コロナ禍により昨年5月末から1年4カ月、2度の延期を経ての満を持しての開催である。

舞台となる長野県大町市は、日本列島の中央にある大きな溝・フォッサマグナの上にあり、扇状地に囲まれ、2018年には北アルプス北部で氷河が発見されるなど、地球のダイナミックな時の流れを伝える土地といえる。

北アルプスの山々からほとばしる豊かな水によって育まれた豊かな森と生活文化をもち、江戸時代には日本海から塩や海産物を運ぶ「塩の道」の宿場町、流通の中心地として栄えた。昭和初期には企業城下町として発展し、戦後は黒部ダム、高瀬ダムをはじめとする大規模な土木建造物が築かれ、立山黒部アルペンルートの玄関口として観光業も活況を呈していた。しかし、1970年代以降、基幹産業が衰退し、人口減少が続くなか、行政主導のもとに芸術祭の開催が決定された。

第1回が、初夏の清冽(せいれつ)な北アルプスを背景としていたのに対し、今回は、まさに紅葉が始まろうとする初秋から晩秋にかけて刻々と移り行く、北アルプスの表情豊かな自然に彩られた51日間の開催となった。前回同様、「水(源流)、木(自然・森)、土(扇状地)、空(アルプス・東山に囲まれた高い空)」をコンセプトに、11の国と地域から36組のアーティストが参加、土地の力、土地に育まれた生活文化に触発された作品を展開している。

********************************

マーリア・ヴィルッカラ「何が起こって 何が起こるか」。地震で流された寺の鐘が今も聞こえてくるという湖の伝説とそこを通る「塩の道」にインスピレーションを得て、湖の畔を散策し、過去や未来を想い、自然を感じる時間を創出する。Photo: Tsuyoshi Hongo

マーリア・ヴィルッカラ「何が起こって 何が起こるか」。地震で流された寺の鐘が今も聞こえてくるという湖の伝説とそこを通る「塩の道」にインスピレーションを得て、湖の畔を散策し、過去や未来を想い、自然を感じる時間を創出する。Photo: Tsuyoshi Hongo トム・ミュラー「源泉<岩、川、起源、水、全長、緊張、間>」高瀬川の上流から流されたといわれる巨大な仙人岩に、川から汲み上げた水で人工の滝をつくり、霧を発生させ、仙人岩の精神を呼び起こす。Photo: Tsuyoshi Hongo

トム・ミュラー「源泉<岩、川、起源、水、全長、緊張、間>」高瀬川の上流から流されたといわれる巨大な仙人岩に、川から汲み上げた水で人工の滝をつくり、霧を発生させ、仙人岩の精神を呼び起こす。Photo: Tsuyoshi Hongo ヨウ・ウェンフー「心田を耕す」 休耕田に、夏秋の田園風景と冬の雪景色を調和させるランドアートを、グラデーションに着色された50万本の竹ひごを田植えのように植えていくことで実現した。作家が台湾から来日できないなか、150人以上の地元ボランティアらによって制作された。Photo: Tsuyoshi Hongo

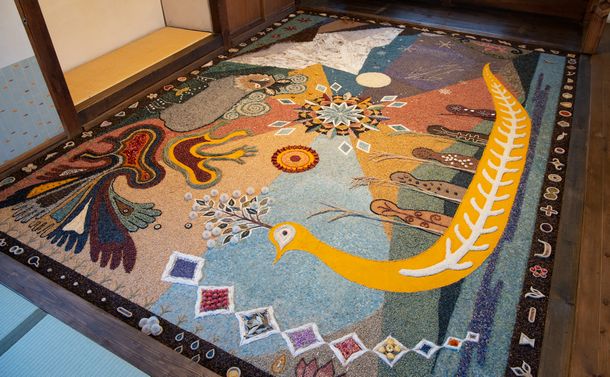

ヨウ・ウェンフー「心田を耕す」 休耕田に、夏秋の田園風景と冬の雪景色を調和させるランドアートを、グラデーションに着色された50万本の竹ひごを田植えのように植えていくことで実現した。作家が台湾から来日できないなか、150人以上の地元ボランティアらによって制作された。Photo: Tsuyoshi Hongo 蠣崎誓《種の旅》 商店街の空家を使い、信濃大町の森で住民が集めた種や植物だけで一枚の絨毯をつくりあげた作品。Photo: Tsuyoshi Hongo

蠣崎誓《種の旅》 商店街の空家を使い、信濃大町の森で住民が集めた種や植物だけで一枚の絨毯をつくりあげた作品。Photo: Tsuyoshi Hongo ニコラ・ダロ《クリスタルハウス》 機械仕掛けで楽器を演奏する動物たち、夏冬で色を変える雷鳥、「塩の道」を往来した人々のフィギュア、雨や波の音が、大町の自然とそこを流れる時間を表現し、蔵全体を大きなミュージックボックスに変えてしまった。Photo: Tsuyoshi Hongo

ニコラ・ダロ《クリスタルハウス》 機械仕掛けで楽器を演奏する動物たち、夏冬で色を変える雷鳥、「塩の道」を往来した人々のフィギュア、雨や波の音が、大町の自然とそこを流れる時間を表現し、蔵全体を大きなミュージックボックスに変えてしまった。Photo: Tsuyoshi Hongo マナル・アルドワイヤン《私を照らす》 天照大御神が祀られた須沼神明社の舞台に、地域の人々がなった200本のしめ縄が吊り下げられ、日本の祈りの文化とアラブの悟りの文化が共振する空間が誕生した。Photo: Tsuyoshi Hongo

マナル・アルドワイヤン《私を照らす》 天照大御神が祀られた須沼神明社の舞台に、地域の人々がなった200本のしめ縄が吊り下げられ、日本の祈りの文化とアラブの悟りの文化が共振する空間が誕生した。Photo: Tsuyoshi Hongo エカテリーナ・ムロムツェワ《全てをもって、ゆく》 かつて「塩の道」を60キロ以上の荷を背負って日本海から雪深い山道を運んだ「歩荷」を思い、人生において「運ぶこと」をテーマに「地域の物語」を紡いだ作品。Photo: Tsuyoshi Hongo

エカテリーナ・ムロムツェワ《全てをもって、ゆく》 かつて「塩の道」を60キロ以上の荷を背負って日本海から雪深い山道を運んだ「歩荷」を思い、人生において「運ぶこと」をテーマに「地域の物語」を紡いだ作品。Photo: Tsuyoshi Hongo 目《信濃大町実景舎》 第1回で制作され、今も残る作品。白い迷路のような空間を進んでいくと、鷹狩山の山頂から北アルプスの山並みと大町の扇状地の圧倒的な風景が突如として現れる。Photo: Tsuyoshi Hongo

目《信濃大町実景舎》 第1回で制作され、今も残る作品。白い迷路のような空間を進んでいくと、鷹狩山の山頂から北アルプスの山並みと大町の扇状地の圧倒的な風景が突如として現れる。Photo: Tsuyoshi Hongo 水・木・土・空を表すロゴ。ヴィジュアルディレクターをつとめるmina perhonenの皆川明がデザインした。

水・木・土・空を表すロゴ。ヴィジュアルディレクターをつとめるmina perhonenの皆川明がデザインした。コロナウィルスの蔓延(まんえん)は、自然の文明への叛乱であり、人類が築いてきたかけがえのない価値―集うこと、移動すること、共に食事をすること、語り合うこと―を私たちから奪った。

大町では、特にパフォーマンスやイベントに力を入れていただけに、延期や断念せざるを得なかったプログラムもあったのは残念だった。食のプログラムも大幅な計画変更となった。

しかし、北アルプスの清澄な空気に包まれ、作品をひとつひとつ訪ね歩き、土のにおい、光の移ろい、水の気配、空間に蓄積された時間の痕跡を、五感を通して感じる時、決してオンラインでは味わえない「体験」としてのアートの喜びが蘇ってくる。アートに触れ合いたいという人々の欲求は、ますます高まっていると私は思う。

コロナという災禍や気候変動など地球規模の変化が人々の不安をかき立てるなか、人をつなぎ、地域の底力を再発見させる地域型芸術祭が拓(ひら)いてきたアートがもつ可能性は、より大きくなってきている。アートが今ほど求められているときはないのではないか。実際、アートの力をテコに地域をつくっていこうという地域型芸術祭は、それぞれの地域の施策と絡み合いながら、次のステップへと進んでいこうとしている。

大町市では、第1回の芸術祭の翌年、豊かな湧水がモンドセレクション最高金賞に選ばれた。サントリーの飲料水工場の立地が決まり、今夏から販売が始まった。昨年はSDGsに関する優れた取組を提案する「SDGs未来都市」に長野県で唯一選定され、官民6団体が「信濃大町みずのわプロジェクト」を発足させ、100年先も変わらない「水が生まれる信濃おおまち」を目指すこととなった。芸術祭を契機に長期的な地域づくりのヴィジョンが始まろうとしているのだ。

「不要不急」とされるアートが、ウイズコロナ時代の地域の未来を拓きうるかもしれない。

◇開催中、これから開催される地域の芸術祭

★奥能登国際芸術祭2020+

石川県珠洲市全域

2021年11月5日(金)まで(9:30-17:00)

16の国と地域から53組

★北アルプス国際芸術祭2020-2021

長野県大町市全域

2021年11月21日(日)まで

11の国と地域から36組

★房総里山芸術祭 いちはらアート×ミックス2020+

千葉県市原市 小湊鉄道を軸とした周辺エリア

2021年11月19日(金)~12月26日(日)

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください